15年前,中國海洋大學教授楊德漸和中國科學院海洋研究所研究員徐奎棟有過一次“遺憾”,兩人原定合作編寫《青島海洋生物物種多樣性》因故未能完成。近日,他們的遺憾被彌補了,兩位主編聯袂海洋所其他8位年輕的海洋生物分類學者編著出版了《<海錯圖>通考》,首次基于現代海洋生物學理論知識對古代海洋生物記述進行了注釋和考證。

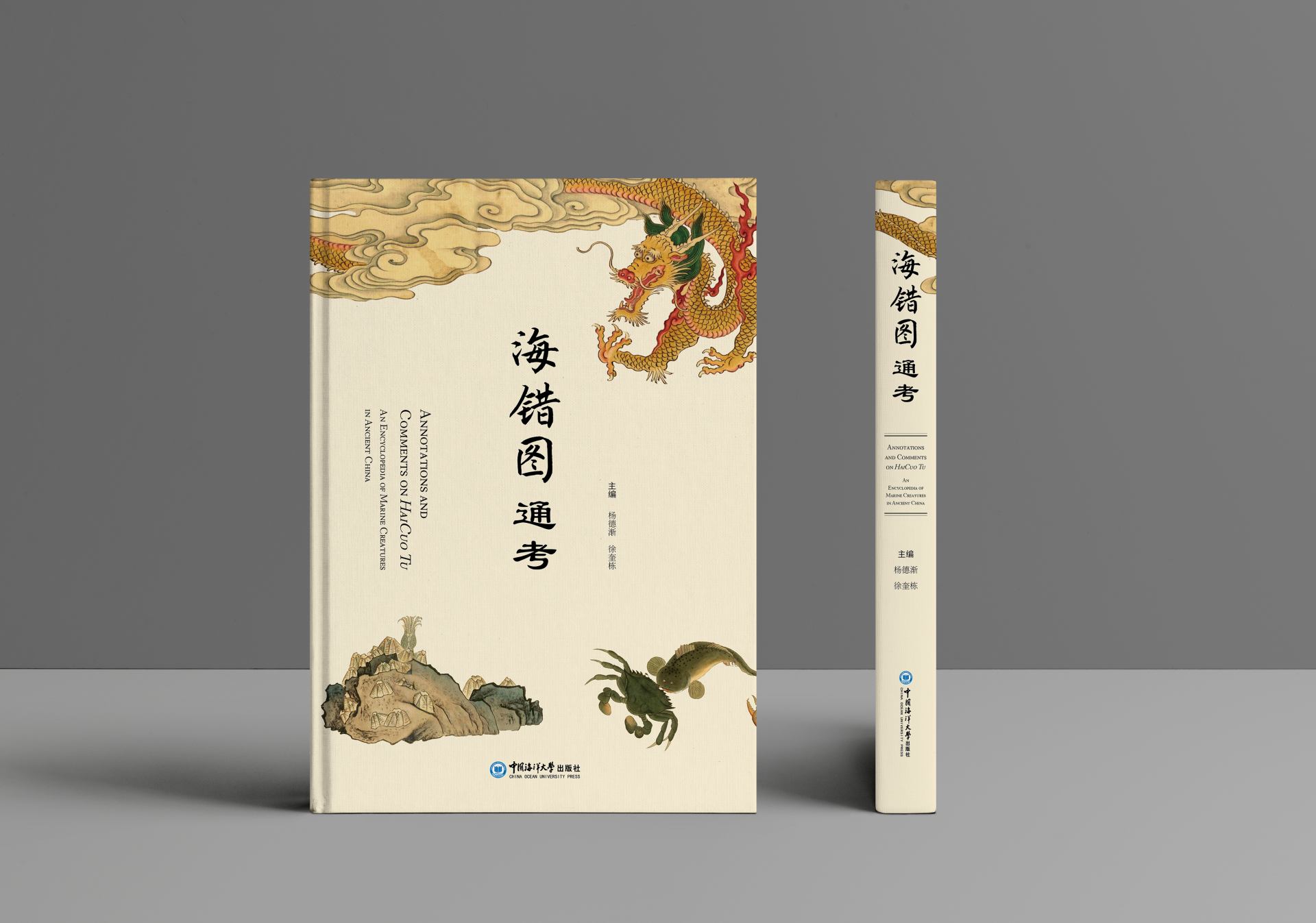

楊德漸、徐奎棟主編《<海錯圖>通考》,封面圖來自聶璜《海錯圖》

基于現代生物學,對《海錯圖》進行“考釋”

《海錯圖》是一部來自民間的“瑰寶”,由鐘愛海洋生物研究的聶璜工筆彩繪并撰文而成。從康熙六年(1667年)起繪,至康熙三十七年(1698年)歷時30余年“集稿眷繪,通為一圖”。這部包含340余幅精美工筆圖、描繪了300余種海洋生物的古代海洋生物集大成之作,堪稱首部“中國古代海洋生物全書”。

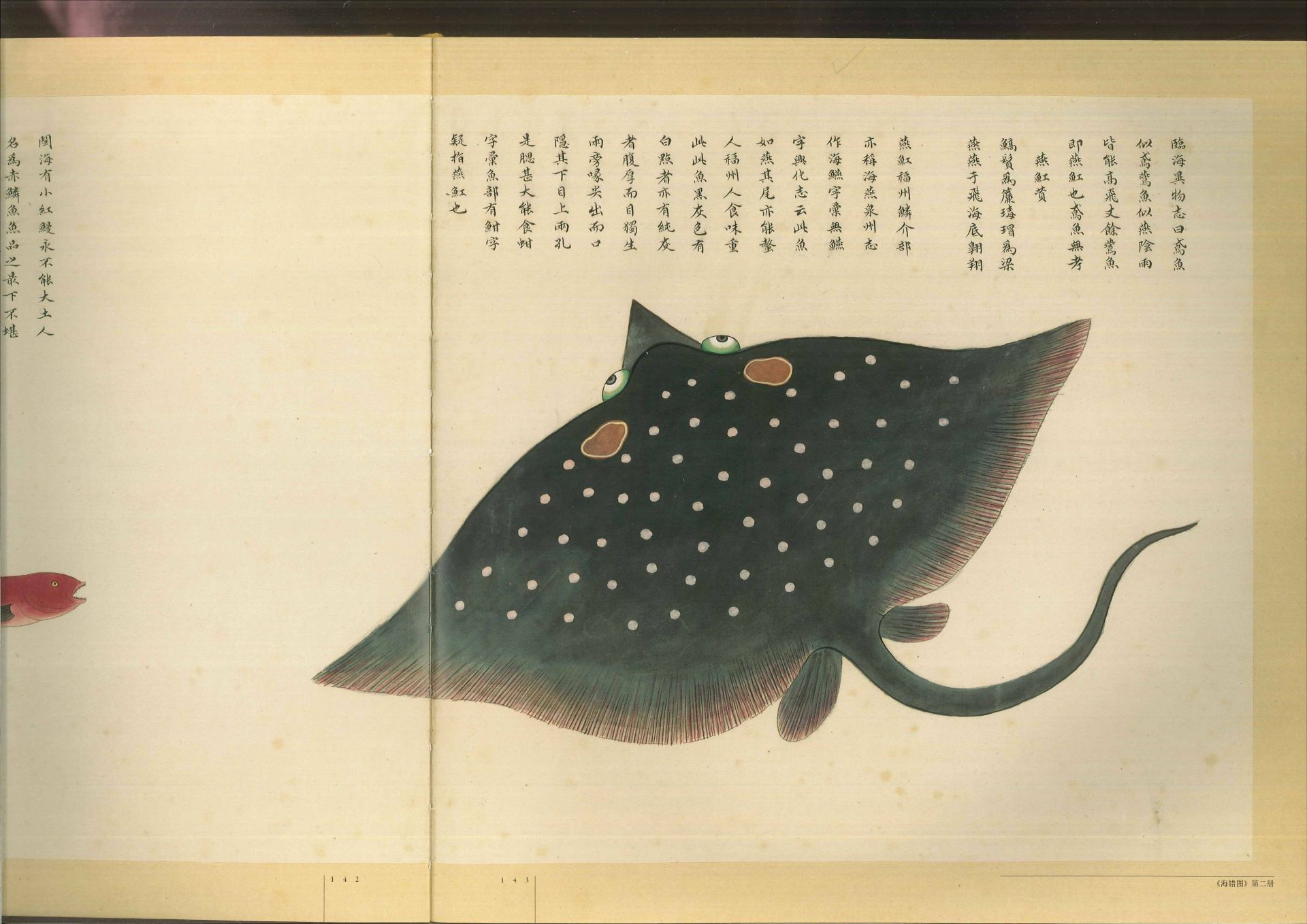

聶璜《海錯圖》原文內容之一

聶璜曾近訪漁民,遠問商賈,用力甚勤。但由于未能親見諸多難得一見的海洋動物,同時又秉承“山有海亦有之”的理念和“世間皆有化生”的思想,因此,雖然自言“考據有本,見者勿疑”,但其書難免有牽強附會之處,甚至充滿神話色彩。例如,聶璜認為山有蜈蚣、蠶、驢、虎,海中必有海蜈蚣、海蠶、海驢、魚虎,且前者可化為后者,因此在書中誤把海豹、海狗、海獅繪為豹、狗、驢;在《海錯圖》一書中,還包含了神龍、鹽龍等虛幻的海洋神話動物。歸根結底,聶璜對海洋生物的認識也是存在局限性的。

聶璜誤把海豹繪為豹

聶璜繪制的“螺化蟹”

除了認識錯誤,《海錯圖》還存在分類問題。“《海錯圖》成書之時,林奈動植物雙名法還沒有建立。受時代限制,當時國內外諸多動植物命名存在一物多名或異物同名等混亂現象。例如,《海錯圖》書中所寫的螺化蟹和化生蟹,其實都是寄居蟹的別稱。”楊德漸和徐奎棟介紹說,《海錯圖》問世已300余年,雖然有《<海錯圖>筆記》等科普著作出版,但多年來對《海錯圖》中涉及的海洋生物種類一直缺乏系統、科學的注釋和考證。《<海錯圖>通考》是基于現代海洋生物學對《海錯圖》全面系統的考釋本,這是他們寫作的初衷,也是該書的最大特色。

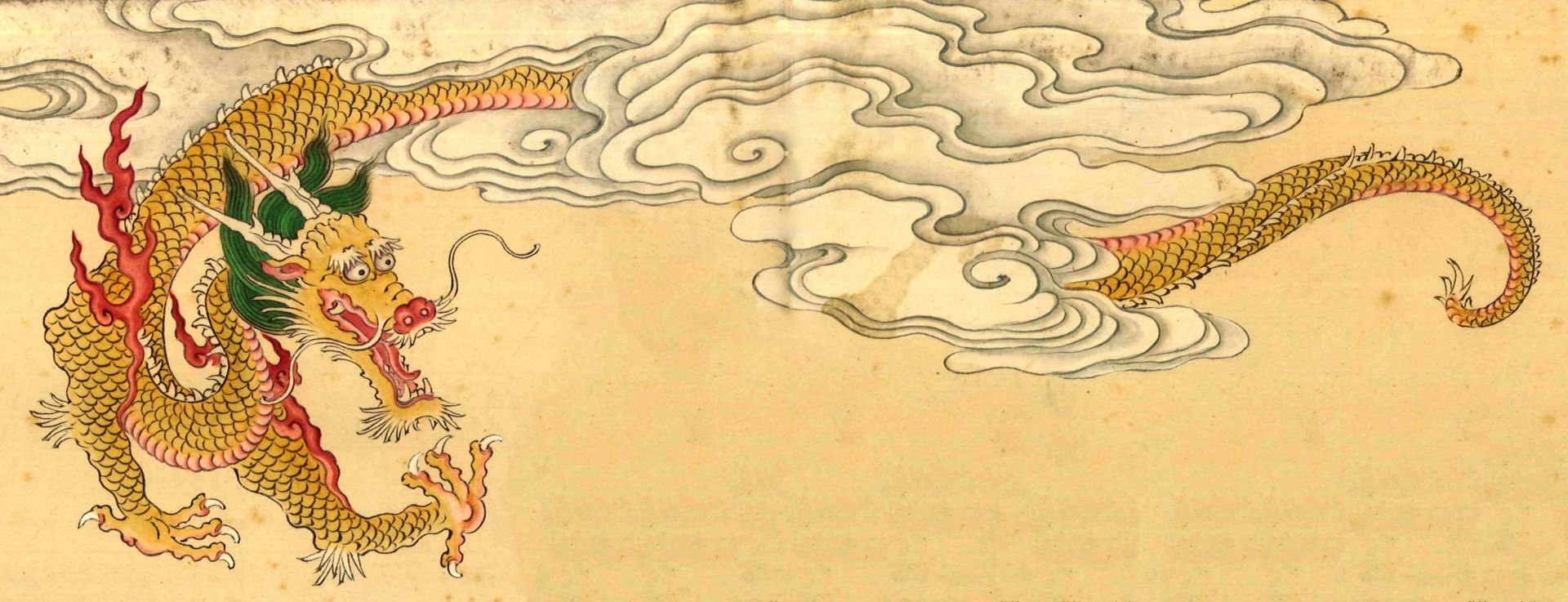

聶璜繪制的海洋神話動物——神龍

這是一本學術之作,也是一本工具書

回顧來看,《<海錯圖>通考》一書并不是“無中生有”。該書從2018年開始合作編寫,但實際工作可以追溯到2013年。其時,楊德漸先后兩次收到《中華大典?生物學典?動物分典》編輯部對《海錯圖》的求解,總共涉及36個條目,這讓他感到不同尋常,并開始關注《海錯圖》。當他讀到故宮出版社出版的《清宮海錯圖》時,更加禁不住嘖嘖稱奇,為他隨后寫作出版《中華海洋無脊椎動物考釋:海錯鱗雅》奠定了基礎。換句話說,《<海錯圖>通考》萌芽于興趣,契合其專業,是對以往工作的延續。

翻閱全書,《<海錯圖>通考》力求貫通古今。在完整收錄原著文字和繪圖的基礎上,編者進行了詳細的注釋、校釋和考釋。通過對原文字句進行釋義,基于現代海洋生物學知識對原文內容進行校正,以及考釋并梳理海洋生物的相關記述、名稱演變、形態特征、生態習性、地理分布及資源利用等,達成今古合一……這些努力,使得《<海錯圖>通考》既是一本學術之作,也成為研究海洋生物和海洋文化的工具書。

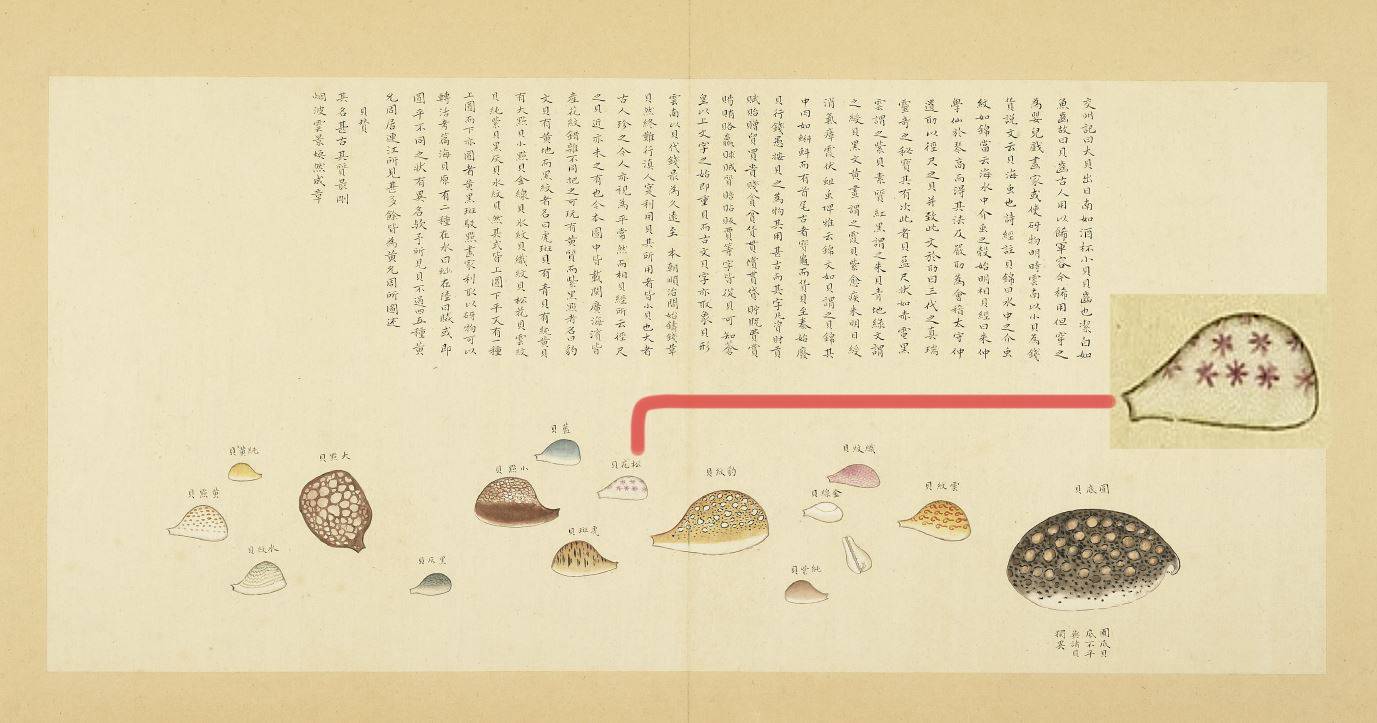

聶璜繪制的松花貝(拼圖)

注其文、校其誤,文理結合考其淵源流變

《<海錯圖>通考》出書的背后,離不開眾多海洋生物分類學家、文史研究專家的鼎力相助。徐奎棟坦言,《海錯圖》全書以文言文寫就,而古文注解和核校并非著者特長。在撰寫過程中,他們為此頗費周折,在研究古文和歷史的專家支持下“咀嚼”古文,對全書引用的典籍、文句等進行反復核校、力求準確,并為此推遲出版半年多時間。

相對而言,代表此書老中青編寫團隊的“老一輩”學者楊德漸不僅在海洋無脊椎動物分類學領域有很深造詣,在人文歷史及古文等方面也有相當的修養。耄耋之年的他在接受記者電話采訪時也多次強調,文、理應結合,融會貫通,才能最大程度避免考證失誤。他認為后學應該建立在先學的基礎上,學問要有延續且有新高。當前,文史研究的學者對生物特別是海洋生物的了解不夠,而研究海洋生物的專家又缺乏文史考證的功底。所以,對傳統海洋文化的考釋和整理存在困境。他希望通過對《海錯圖》系統、科學的考釋,注其文、校其誤,上至先秦下達當代,考其淵源流變,歸類整合并融合中西詮釋,以補我國海洋生物學、古籍人文書畫之所闕。

《<海錯圖>通考》在全面系統的考釋之外,還有一部分內容有待繼續考證。該書副主編吳旭文介紹說,由于《海錯圖》中諸如“毬魚”“蠣虱”“泥蛋”“手掌螺”等部分海洋生物的圖示過于“寫意”,缺少可資分類鑒定的關鍵細節,因此只能從聶璜的字數不多的贊文、記述中反演推斷,即便求諸眾多海洋生物學家,目前也未能找到更好的答案。而聶璜書中所畫類似“松花貝”的海洋生物,目前尚屬未知,也許會隨考釋工作的深入,在不久的將來找到答案。(青島日報/觀海新聞記者 李勛祥)

實習編輯:李正玉

責任編輯:楊海濤