初秋的青島,秋高氣爽,天高云淡。在空缺了七個多月后,青島迎來新一任市委書記。

9月2日下午,青島市領導干部會議召開,山東省委書記劉家義出席會議。山東省委常委、組織部部長王宇燕宣讀了中央和省委有關通知:

中央批準,陸治原同志任山東省委委員、常委和青島市委書記;省委決定,陸治原同志任青島市委委員、常委、市委黨校校長。

劉家義表示,這次青島市委主要負責同志職務調整,是以習近平同志為核心的黨中央,從省委領導班子建設全局和青島市改革發展需要出發,通盤考慮、慎重研究作出的重要決定,充分體現了對山東省和青島市領導班子的關心和重視。

青島在全省大局中,地位重要、作用特殊。對青島近年來的工作,劉家義給予了充分肯定:在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,按照省委安排部署,扎實推動各項工作不斷取得新進展新成效;對王清憲擔任山東省委常委、青島市委書記期間的工作給予充分肯定:認真貫徹落實習近平總書記重要指示要求和黨中央決策部署,切實扛牢管黨治黨責任,創造性地建平臺、引項目、促投資、優環境、惠民生,為推動青島經濟社會發展作出了重要貢獻。

奮進者的腳步不會絲毫停歇。今年1月,王清憲交流擔任安徽省省長后,青島市委副書記、市長趙豪志臨時負責青島市委工作,團結帶領全市黨員干部群眾,扎實工作、務實進取,經濟社會保持了平穩健康發展的良好勢頭,疫情防控、社會穩定都保持了很好的勢頭。劉家義表示,“省委對此是充分肯定的。”

隨著新任市委書記“到位”,全市上下精神必將為之一振,對青島的未來更加充滿信心和期待。

陸治原,1964年8月生,陜西省綏德縣人。經過多崗位的鍛煉,先后在陜西省西安市、榆林市、渭南市和遼寧省工作,擔任過市縣黨政正職,領導經驗豐富,統籌駕馭能力強,熟悉宏觀經濟情況,經濟理論功底扎實,視野開闊,研究問題深入,改革創新意識強,對黨務工作熟悉,工作有闖勁,敢于觸及矛盾,勇于擔當,推動落實的力度大,自我要求嚴格。

10年前,陸治原在榆林擔任市長期間,曾多次發火,當地不少官員和老板都有所領教。陸治原本人在《榆林,我熱愛的家鄉》一文中講述履職經歷,亦兩次提到發火的情形,一時間被傳為美談。

一次是在解決當地上學難問題上,陸治原發火:“我看,這不是沒錢沒地的問題,是我們的執政理念有了偏差,是因為我們的屁股沒有坐在廣大群眾的一邊!”

另一次是在打通“斷頭路”,解決群眾“出行難”的問題上,陸治原發火:“這是老百姓的路,還是他一個老板的路?你們去捎話,限時拆除,否則,我們將依法拆遷!”

屁股坐在群眾一邊、有擔當、敢作為,干就干好。不少人因此以那句流傳甚廣的民謠“米脂婆姨綏德漢”,親切地稱呼陸治原為“綏德漢”。

履新山東,主政青島,是一個全新的開始。

“從今天開始,我就是青島人了!”在全市干部大會上,陸治原說,青島作為山東發展的龍頭,產業基礎雄厚、人文底蘊豐厚、自然條件優越,開放程度高、科研實力強、創新活力足,是山青海碧的“黃海明珠”。

站在兩個一百年的歷史交匯點,青島面臨前所未有的發展機遇。習近平總書記親自擘畫的宏偉藍圖,讓青島站在了新一輪更高水平對外開放的最前沿,為青島率先基本實現現代化指明了前進方向。深度融入共建“一帶一路”、區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)、黃河流域生態保護和高質量發展等重大機遇疊加,為青島服務構建新發展格局、提升城市能級拓展了戰略空間。

青島正處于轉型發展的緊要歷史關口,發展不平衡不充分問題仍然突出,面對新形勢新變化,青島加快推進轉型創新發展比以往任何時候都更為迫切。

青島不缺機遇,不缺想法,藍圖也已經繪就,但要把戰略機遇充分轉化為發展優勢,“愿景”轉化為“實景”,需要一股子硬氣、韌勁,需要不斷增強機遇意識、風險意識,發揚斗爭精神、創新精神,以唯恐失之交臂的緊迫感和扎實執著的工作作風,順勢而為、乘勢而上、聚勢而強,才能做出與青島戰略地位和資源稟賦相匹配的貢獻。

“堅決貫徹落實黨中央決策部署,在省委堅強領導下,緊緊依靠全市廣大干部群眾,同心同德、銳意進取,不斷開創新時代青島更加美好的未來。”陸治原說。

火車跑得快,全靠車頭帶。相信在以陸治原為“班長”的市委領導下,青島這列高速列車將越跑越快、越跑越穩。

01

黃土高坡上走出的陜北漢子

一方水土養一方人。陸治原的家鄉是陜西省綏德縣。綏德之名始于北朝,取“綏民以德”之意,素有“上郡古邑”“秦漢名邦”“天下名州”等美譽。

這里歷史悠久,文化燦爛,歷史人物和歷史典故可謂俯拾皆是。秦朝大將軍蒙恬在此北筑長城、南修直道、西拓銀川,留下“生前造就千支筆,難寫孤臣一片心”的造筆傳說。漢武帝親率18萬鐵騎巡邊于此,飛將軍李廣曾率部駐守,并留下射虎傳說。

“落雁”之貌的王昭君出塞時驚落飛雁于落雁砭村。千古才女蔡文姬于此歸漢時留給韋莊《綏州作》里無盡的喟嘆。這里傳說是三國第一猛將呂布的誕生地,也是抗金名將韓世忠的故鄉,故有享譽天下的“米脂的婆姨綏德漢”。陳陶《隴西行》中“可憐無定河邊骨,猶是春閨夢里人”道盡了古帝州的滄桑,原生態的信天游和陜北民歌《三十里鋪》更是讓綏德傳唱天下。

陸治原對家鄉的熱愛令人印象深刻。他在《榆林,我熱愛的家鄉》一文中寫道:

“黃土高坡,古老長城,奔騰黃河,山水草木,炊煙窯洞……無數次夢回故里!老家來人,總要盤問家鄉一點一滴發展變化;每見報紙電視里有榆林大開發的喜訊總會倍感興奮!”

2010年6月,陸治原從西安市灞橋區委書記的崗位上,調回家鄉榆林擔任市長時,他牽手面前的父老鄉親,望眼腳下山川大地,內心思緒翻滾:“我是家鄉榆林的一棵小草,我的根其實是深深扎在這片土地上的!父老鄉親做人的真誠厚道時刻感染著我!”

正是因為這份深沉的愛,驅使陸治原在榆林任職五年間,時刻告誡自己:一定要辦好榆林的事,決不辜負上級組織和家鄉父老的期望!

“內心深處總有一個聲音在時時提醒著我:決不能荒廢時日,無所作為!我誠惶誠恐,心懷敬畏,害怕消極不為、任事不力而耽誤了這片熱土。”

陸治原投入滿腔熱情,朝夕惕厲,用心謀事、干事,害怕身心懶散而辜負了鄉親們的殷殷期盼。他誡勉自己,要干凈做事,害怕逾越了底線、紅線而被老百姓唾棄!

陸治原在再次惜別家鄉時,“感情的潮水在心頭翻卷激蕩”,多少的往事,一幕幕涌上心頭,最終匯聚成《榆林,我熱愛的家鄉》。文章7700余字,絕對算得上是長文,即便如此,仍顯紙短情長。

字里行間,家國情懷恣意流淌,豪氣與硬氣直沖云霄,眷戀與不舍躍然紙上,綏德漢的“硬氣”與“柔情”剛柔并濟,讀來令人動容。

02

認定了就干,干就干好

眉宇之間透著一股陽剛之氣,這是“綏德漢”的經典形象。作為綏德人,陸治原身上同樣有著這樣的氣質,敢擔當,認定了就干,而且干就要干好。

在擔任榆林市市長期間,為了下大力氣解決“上學難”,陸治原下定決心全力推進“百億教育強市工程”,新建一批中小學、幼兒園,讓每個孩子有學上。

但一開始,工作推進并不順利,甚至遇到不少阻礙。在一次政府專題會議上,各部門負責人議論紛紛,有人講沒地,有人喊沒錢,也有人垂頭喪氣,認為實現不了。

聽完大家的話,陸治原心情沉重:榆林財政收入全省第二,怎會沒錢?榆林房地產市場當時很火爆,怎能沒地?“我看,這不是沒錢沒地的問題,是我們的執政理念有了偏差,是因為我們的屁股沒有坐在廣大群眾的一邊!”

大家第一次領教了這個新來市長的“脾氣不好”。會后,各部門迅速行動起來,克服重重困難,做了大量工作,這項工作最終取得重大突破。

榆林城自明代建城600年來,一共修了31所學校。陸治原擔任市長后短短三年,便新建了38所學校,一舉解決了全市及榆林城區上學難、班額過大的問題,令人驚嘆。

陸治原身上有股子不服輸的勁兒。初到榆林任職,西安的一位領導來看陸治原,晚飯后散步時,他毫不留情地說:“你們榆林城還是落后,道路擁堵,建筑沒特色,綠地太少!”

這樣的批評讓陸治原臉紅、慚愧。受到“刺激”的陸治原,決心改變榆林這一落后面貌。為了方便群眾的出行,陸治原常常徹夜難眠。榆林很快啟動了大規模城區路網體系建設,四年下來,城區市政道路總里程比2010年翻一番,城區出行難問題得到徹底解決。

修路是好事,但這個過程異常艱難。拆遷量大,涉及面廣,工程經常被阻甚至停滯不前。為了修路,陸治原心里著急,沒少發脾氣。有一次,與城建管理部門調研道路建設,一座違章建筑遲遲拆不掉,陸治原站在馬路上發了火:“這是老百姓的路,還是他一個老板的路?你們去捎話,限時拆除,否則,我們將依法拆遷!”這個馬路“釘子戶”限期拔掉后,城區道路拆遷一路暢通,進度加快。

一天傍晚,陸治原暗訪道路工程,腳下一絆,重重地趴在地上,起來一看雙手血肉模糊,鉆心地疼,差點毀了容。“我真是著急、牽掛啊!當那些在建設工地頂酷暑冒嚴寒的干部職工的身影、那些熱切期盼的群眾的眼光浮現在我的眼前時,我擦了擦手,心里平靜下來:干工作哪有那么簡單的呢?大家不是都在撲下身子干嗎?”

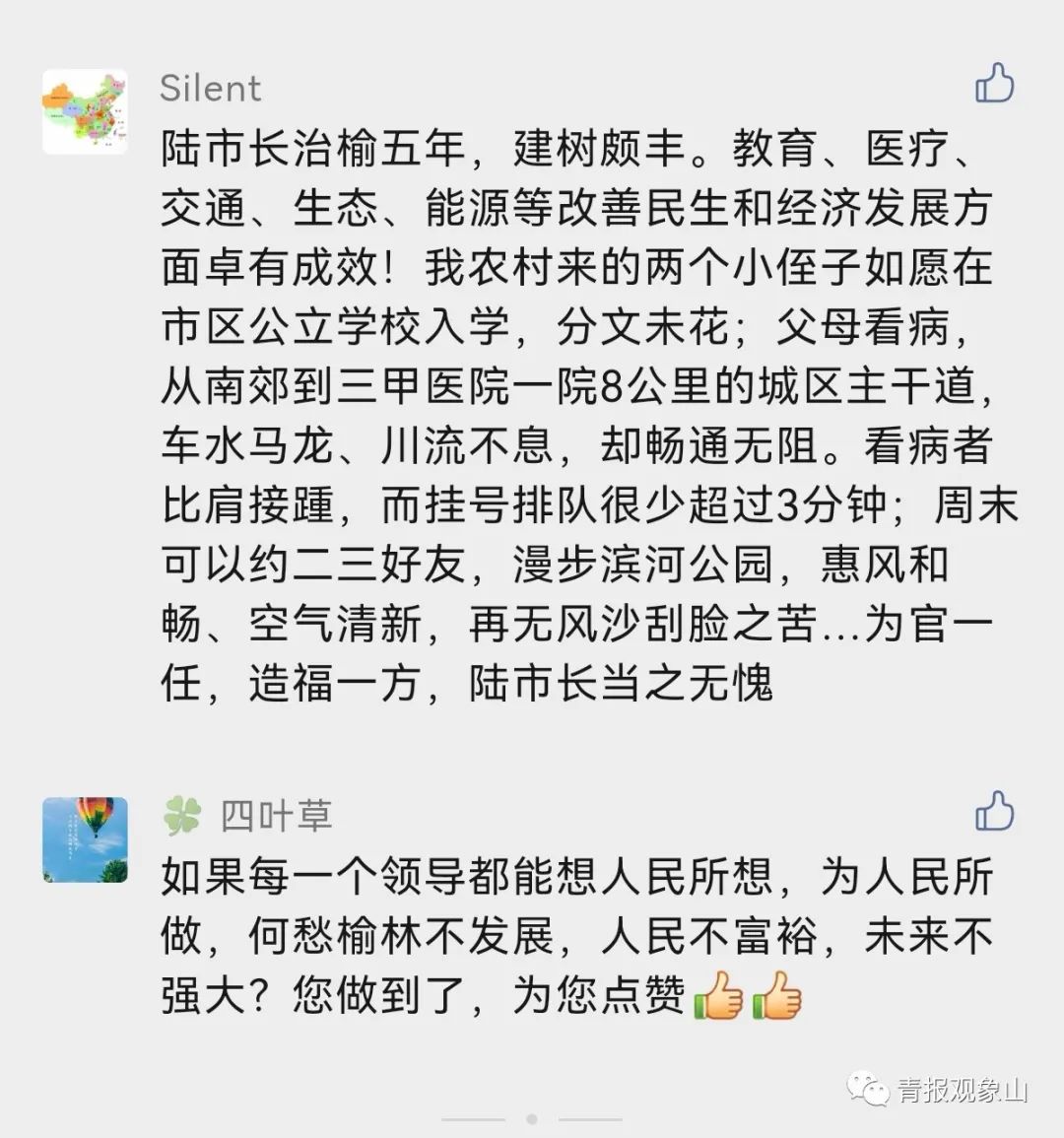

陸治原任職榆林的五年間,榆林中心城區面貌發生了翻天覆地的變化,建成區面積、道路里程、綠化面積、學位數量、醫院床位等事關城市發展和人民生活幸福的五個硬指標實現了全部翻番。時刻想百姓所想、解百姓所憂,讓陸治原贏得了百姓的擁戴。

在擔任渭南市委書記期間,陸治原不改其真,不移其志,事不避難,在矛盾面前,敢抓敢管、敢于碰硬;在困難面前,敢闖敢試、敢為人先;在風險面前,敢作敢為、敢于擔責。大事大抓、實事實干、緊事緊盯,踏石留印、抓鐵有痕,不達目的不罷休,做了大量富有成效的大事要事。

03

敢擔當,善作為

經濟學博士,會計師。這是陸治原身上另一個重要“標簽”。

20歲那年,陸治原坐著大班車,從陜北的群山間出發,到省城西安,求學于陜西財經學院(現已并入西安交通大學),修習財政專業。大學畢業,赴延安財經學校任教兩年,后又返校讀研,取得經濟學博士學位,典型的高學歷、學者型官員,熟悉宏觀經濟情況,經濟理論功底扎實。

在榆林市、渭南市的履歷很好地展示了陸治原在經濟領域的才華。

榆林礦產資源富集,潛在價值超過46萬億元,特別是煤、氣、油、鹽資源富集一地,組合配置好,國內外罕見,開發潛力巨大。其中,煤炭預測儲量2800億噸,其中神府煤田是世界七大煤田之一。

正所謂靠山吃山,天賦異稟的榆林經濟發展在陜西位居前列,實力僅次于省城西安。但資源型城市,產業結構單一、經濟嚴重依賴于資源產業、環境污染嚴重,面臨著發展可持續性差和城市競爭力不足的問題。

陸治原很早就意識到這一點,提出努力實現由低層次資源開發向高端化資源經濟轉變、由單一性資源產業向多元化產業結構轉變、由資源驅動式增長向創新型發展轉變的“三個轉變”。

當然,資源豐富是優勢,轉型不是要削弱優勢,更不是不要優勢,否則就是“自廢武功”。

在陸治原看來,就榆林自身而言,能源經濟仍然是經濟支柱,短時間不會改變,重點還是要充分發揮能源化工這一特色優勢產業。但要打破路徑依賴,走資源深度轉化的路子,最大限度提升資源附加值,做大做精做強煤化工,真正實現能源產業低碳綠色發展。

陸治原和同事們一起,立足市情實際,運用戰略眼光和超前思維務實謀劃榆林發展大局,提出并組織實施了“科教引領,主動轉型”的發展戰略,提出“工業經濟三年大轉型”的思路,實施了振興南部縣域經濟發展計劃,經濟結構調整逆勢而起。

一大批項目的建設投產,使榆林在宏觀經濟下行、資源價格大跌、傳統民營經濟運行困難、民間借貸危機等不利形勢下,經濟仍然保持穩定增長,并成為榆林此后一個時期穩增長的重要支撐。

擔任渭南市市委書記期間,面對經濟總量仍然偏小、中心城市首位度不高、生態環境壓力依然較大等等新形勢新任務新挑戰,陸治原提出,堅定不移推進工業轉型升級,立足精細化工等優勢產業,著力延伸產業鏈條、打造產業集群,為追趕超越提供堅強支撐。

04

漢子也有過“兩怕”

在家鄉工作,陸治原有“兩怕”,一怕干不好,二怕人情干擾。

陸治原“約法三章”:政府要依法依規,政策要見得“陽光”,自己決不能徇私枉法。“陽光是最好的防腐劑,只要我們都出于公心做事,公開、公平、公正,一碗水端平了,大家是會理解的,老百姓是會支持的。”

針對單位用人和工程招標領域腐敗易發多發的實際,榆林規定事業單位用人“凡進必考”,政府工程項目必“搖號招標”,有效杜絕了權力濫用和尋租,2014年成功創建全省依法行政示范市。

陸治原經常和同事們講:“政府沒有自身的利益,政府唯一的利益就是老百姓的利益。”他是一個比較率直的人,覺得榆林的事情能否干成,要形成合力,要付出心血,更要自身過硬。打鐵還需自身硬,這話是立身之言。

曾經有人向陸治原反映,有人打著他的親戚、朋友的名義,在一些縣區、部門要項目、要資金。他聽了很著急,在市政府會議上和縣區調研等不同場合叮囑同事:如果再有這樣打旗號的人來辦事,無論真假,不予接待,不給情面,更不允許給好處!

但他還是不放心,在要求市政府辦向各縣區政府和各工作部門等機構下發了《關于堅決抵制打著領導旗號謀取不正當利益行為的通知》后,這才安下心來。

在陸治原看來,權力是把雙刃劍,只有干凈做事,才能一生平安。“一個人只有把名利看得很輕,才能高高地翱翔于天空;一個領導只有把使命看得很重,才能穩穩地落在百姓心中。”

透過這些仿佛可以觸摸的過往,通過一件件仍然冒著熱氣的舊事,讓我們看到一個真實、立體、愛憎分明、敢擔當、善作為的異常飽滿的陸治原,讓我們對他在青島的履職和作為更加期待。

不念過往,不畏將來。重整行裝再出發,相信陸治原一定能夠團結帶領青島廣大黨員干部群眾,推動青島工作再上新臺階。

作者 | 觀象君

責任編輯:程雪涵