10月17日,星期天。陰歷九月十二。

王程祥、徐洋、董明磊、楊女士、蘇老師、紅楓,6位青島人像朋友之間約個飯一樣,做出了一個簡單決定,然后他們在聊天中發現,這個日子,諧音“要你一起”“就要愛”,還是蠻有意義的。

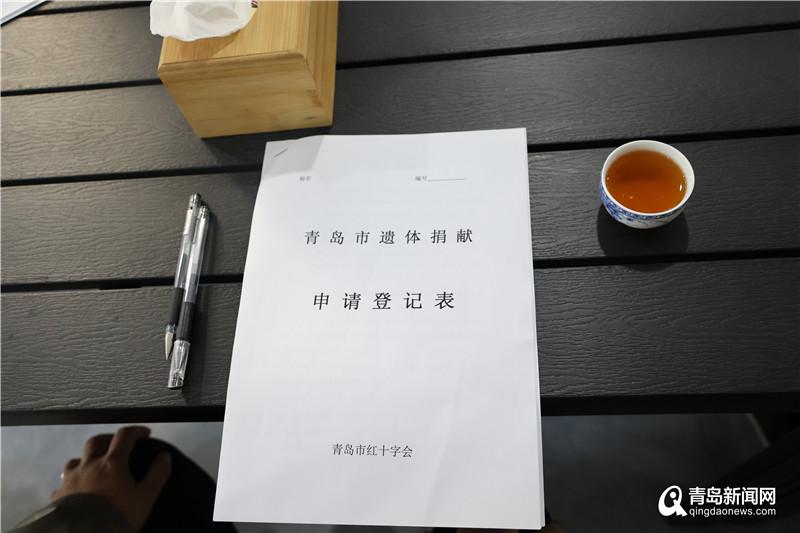

這個“簡單”的決定,是簽約捐獻遺體。這個決定的形成,緣起于群聊中的一次“接龍”。

老鄉群變“團捐”群,不是一時興起……

這場“團捐”是這樣開始的。

今年10月份,在領取到自己的中國人體器官捐獻志愿登記卡后,同明書坊創始人、青島社會工作者王程祥發了個朋友圈。在捐獻意愿列表上,他在“人體器官”、“人體組織”、“遺體”等選項上打了對勾,同意上述所捐用于臨床醫療、醫學教學和科學研究。

沒曾想,這件事引起了不少朋友的興趣。“手續復雜嗎?”、“需要家屬簽字嗎?”……一番咨詢后,在一個名為“桃花島”的老鄉朋友群里,一場愛心接龍開始了……

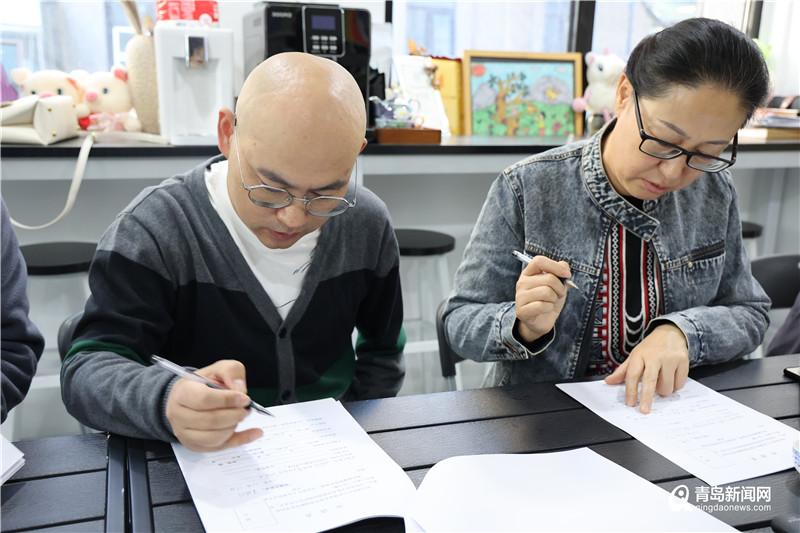

分分鐘的事兒,群里4人報名捐獻。隨后,董明磊回家跟妻子蘇老師商量,妻子也想參加;另一邊在單位請假時,偶然得知這個消息的一位同事也加入進來。“6人團捐”的計劃就這樣形成了。

為什么捐?因為感恩太多愛

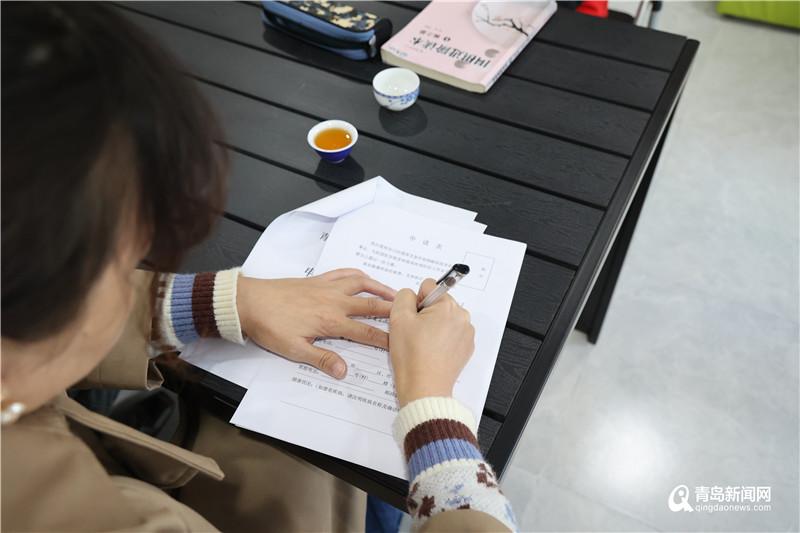

“人體器官捐獻,在網上簽約的操作流程很簡單,但我覺得這事要有一點儀式感,”王程祥說,“所以我們舉辦了這場現場‘團捐’簽約儀式,朋友們邊飲茶,邊做一次‘用心說’懇談會,留下生命中的一頁紀念。”

遺體捐獻,在過去多少有點“禁忌話題”的意思。然而時代在變化,這次提出捐獻遺體和器官的6位,都是四五十歲的中年人,在家庭中還處于頂天立地的地位——

徐洋,高密人。在青島生活多年,對這個城市有著深厚的情感。他印象最深的,是有一年,在青島,有一群朋友為他過生日的事。幾乎不過生日的他,沒想到朋友會以聚會的名義給他準備驚喜,如今回憶起來,他依然特別感動。“很多美好的記憶都在青島這座城市,將來我走了,將自己捐了,也是為這個城市做貢獻去了。這是一件極普通的事,我作為一個普通人,力所能及地為社會做一點小貢獻,不值一提。”

捷能汽輪機集團的董明磊,大家習慣叫他老董,濰坊昌邑人。在青島生活快二十年了。他說:“畢業就來了青島,在這兒,我遇到的都是好人!剛畢業那會錢不多,吃飯舍不得吃貴的,同一個辦公室的青島大姐經常給我們帶午飯,家里有好吃的從不吝嗇分享給我們,那時候就覺得,青島人真熱情!這是一座溫暖的城市,我也想用自己方式把這份愛回饋給這里。”巧的是,董明磊所說的那位曾幫助過他的青島大姐,在得知他的心愿后,也參與了這場捐獻。

夫妻簽下遺體捐獻書:這是我們做過最浪漫的事

“這次,我們夫妻一起做了這件‘浪漫’的事。”在得知董明磊計劃捐獻遺體后,妻子蘇老師也堅定地認為要一起。夫婦倆一起參加了捐獻遺體簽約儀式。他們相約白頭偕老,也約定走在后面的那一位,將會負責完成對方的遺愿。簽下協議的當天,董明磊夫婦正在上小學的兒子由于沒人照看,只能一起帶來儀式現場。看到爸爸媽媽在登記表上鄭重簽上自己和對方的姓名,這種對生命的承諾和重托,不禁讓小朋友也若有所思。

對于這次“團捐”的發起人王程祥來說,從“島城異鄉人”到“青島新市民”,他一直被青島這座城市所溫暖。12歲時一場意外奪去了他的左手和部分手臂,重創了他的左腿,劃花了他的右臉,右側下巴處至今仍殘留著玻璃碎片。21歲時獨闖青島,在這片土地,留下了太多讓他難忘的事。

“南京路上的那家肯德基,每次路過我都會多看幾眼。”那是他人生中第一次吃肯德基的地方,沒什么驚心動魄的故事,只不過是一位好心人,請當年那個一窮二白的小伙子吃了頓“洋快餐”,卻能讓他記一輩子。這樣的點滴溫暖,王程祥的腦海里儲存了很多。

“生活坎坷,但因為來到青島這座溫暖的城市,我感受到太多愛。如果百年之后,我還能為這個社會做點事,那只能是我的遺體。”王程祥說。

一位捐獻者,可以救7個人

“我因他們感動,也向他們致敬。”得知一行6人要“團捐”,青島市市北區紅十字會在周末主動提供了上門服務,市北區紅十字會常務副會長萬澤娟為每位捐獻者頒發了證書,送上了鮮花。

在我國,每年有150多萬人在等待器官捐獻,但只有一萬名患者能有機會接受器官移植手術。在合適條件下,一個捐獻者的遺體甚至可以救活7個被捐獻者,就像是一顆種子,又到新的生命里發芽。

萬澤娟說,自己在紅十字會工作的日子里常與感動相伴,但卻是第一次遇到6位捐獻者一起相約捐獻遺體的情況,除了感動,更多的是敬佩,致敬偉大的善意!

據市北區紅十字會介紹,目前捐獻登記方式有三種,一是到當地紅十字會器官捐獻管理機構,填寫并遞交《遺體器官捐獻志愿登記表》;二是登錄青島市大愛無疆奉獻者信息化平臺辦理登記;三是登陸中國人體器官捐獻管理中心網站(www.codac.org.cn)或微信公眾號(中國人體器官捐獻),進行線上登記,登記完成后,會獲得中國人體器官捐獻志愿實體或電子登記卡。

90后的“率真留言”

采訪結束后,記者也詢問了周圍的朋友,能否接受遺體捐獻這件事,她們中,有人是這樣回答的。

點點,25歲。2019年,她也簽署了遺體捐獻協議,那一刻,她也寫下了自己的遺囑:“我愛的和愛我的所有人,我先離開這個星球了,先去另一邊幫你們看一下環境怎么樣,房價貴不貴。遺產的話,如果父母健在,全數留給父母。我的孩子只會擁有一套家鄉的小房子,其他全部捐給社會。”

嬌嬌,26歲。她給世界的“留言”是——

“如果某一天,我離開了這里。希望葬禮那天,我能穿我愛的漢服,給我化妝美一點,遺照選我最好看的自拍。醫學專業書都給需要的學弟學妹,我的遺體捐獻母校基礎醫學院。爸爸媽媽,別難過,盡量忘了我。記得體檢,記得買保險。不要哭哦,我只是要開啟下一個‘貓生’啦!以后沒事多去動物園看看熊貓,說不定哪一只就是我。不然我白許了那么多生日愿望。”

最后的晚霞,和最初的晨曦一樣,都是光照人間。當你談論死亡,你是在體味生命。當你直面死亡,你是在領悟活著。

生命因短暫而彌足珍貴,然而從那天起,生命戰勝了短暫,以另外一種方式順延,我們在人間獲得的溫暖,要傳遞下去,像一把火炬熊熊燃燒。(文/李麗濤、陳潔 視頻/荊瀟坤)

責任編輯:管佳宇