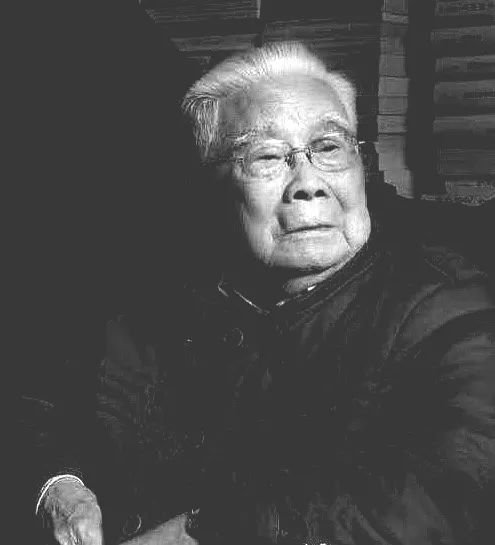

百歲哲人、當(dāng)代著名哲學(xué)家、哲學(xué)史家、美學(xué)家、哲學(xué)教育家、北京大學(xué)哲學(xué)系著名教授、《黑格爾著作集》中文版主編、中西哲學(xué)與文化研究會會長、北京大學(xué)美學(xué)研究中心學(xué)術(shù)委員會主任、北京大學(xué)哲學(xué)教育終身成就獎獲得者張世英先生于2020年9月10日10∶49在北京大學(xué)國際醫(yī)院仙逝,享年100歲。

張世英先生生平

張世英先生1921年5月20日出生于武漢市。1941年夏考入西南聯(lián)合大學(xué),先后在經(jīng)濟(jì)系、社會學(xué)系和哲學(xué)系學(xué)習(xí)。1946-1952年先后在南開大學(xué)、武漢大學(xué)任教。1948年參加革命工作,1951年10月加入中國民主同盟。1952年9月隨全國高校院系調(diào)整,轉(zhuǎn)入北京大學(xué)哲學(xué)系任教,歷任北京大學(xué)哲學(xué)系、外國哲學(xué)研究所講師、副教授、教授,外國哲學(xué)研究所學(xué)術(shù)委員會主任,校學(xué)術(shù)委員會委員。其間,1959-1966年擔(dān)任《光明日報》哲學(xué)副刊主編。1976年1月加入中國共產(chǎn)黨。

從20世紀(jì)50年代初期到80年代中期,張先生的學(xué)術(shù)研究偏重德國古典哲學(xué),特別是黑格爾哲學(xué)。他對黑格爾哲學(xué)的幾乎所有部分都有深入研究,均有高水平研究成果問世,而且能夠在現(xiàn)當(dāng)代西方哲學(xué)和中西哲學(xué)比較的視野下審視黑格爾。張先生對黑格爾的解讀總是邏輯嚴(yán)謹(jǐn),條理清楚,語言流暢。最難能可貴的一點,他每每能夠讓黑格爾說中國話,易于被中國人所接受和理解。他主持的《黑格爾詞典》和《新黑格爾論著選輯》是研究黑格爾和新黑格爾主義的重要參考文獻(xiàn)。耄耋之年,張先生又親自掛帥,出任20卷本中文版《黑格爾著作集》的主編。張先生是中國當(dāng)代最杰出的黑格爾專家。

張先生是一位與時俱進(jìn)的哲學(xué)家。80年代中后期,他的學(xué)術(shù)研究從德國古典哲學(xué)延伸到現(xiàn)當(dāng)代西方哲學(xué)、中國古代哲學(xué)和中西方哲學(xué)的比較。在現(xiàn)當(dāng)代德國哲學(xué)特別是海德格爾的哲學(xué)思想中,張先生發(fā)現(xiàn)了與中國古代哲學(xué)特別是老莊哲學(xué)的相通之處。厚積薄發(fā)的張先生把中國哲學(xué)與西方哲學(xué)放在整個人類思想發(fā)展的歷史長河中加以審視,試圖會通中西,找出中國哲學(xué)乃至哲學(xué)本身的出路,為中國人乃至人本身尋找“安身立命”之所。

張先生最重要的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)是創(chuàng)立“萬有相通”的哲學(xué)體系。隨著《天人之際——中西哲學(xué)的困惑與選擇》、《進(jìn)入澄明之境——哲學(xué)的新方向》的問世,一個涵蓋本體論、認(rèn)識論、美學(xué)、倫理學(xué)和歷史哲學(xué)的“新哲學(xué)”體系初步形成。后來出版的《哲學(xué)導(dǎo)論》,正式宣告了一個具有鮮明時代特色和個性的哲學(xué)體系的誕生:萬有相通的哲學(xué)。其核心思想是:萬物不同而又相通。“萬有相通的哲學(xué)”既繼承了中國古代哲學(xué)中“萬物一體”的思想傳統(tǒng),又融合了西方哲學(xué)特別是近代西方哲學(xué)中“主客二分”的思想傳統(tǒng)。

在張先生看來,中國古代的“萬物一體”或“天人合一”說,缺乏近代西方哲學(xué)“主客二分”的階段,直接的后果是:人的主體性受到壓制,科學(xué)不興。西方近代主體性哲學(xué)促成了科學(xué)與民主,但主體性的過度膨脹又造成了人與自然乃至人與人的緊張關(guān)系。“萬有相通”的哲學(xué)旨在避免各自的片面性,把西方的“主體性哲學(xué)”融入到中國的“萬物一體”思想傳統(tǒng)之中。在張先生看來,對于當(dāng)下的中國來說,當(dāng)務(wù)之急是補上西方哲學(xué)“主體性”這一課。中華文化未來要崛起于世界,有待于“個體性自我”的進(jìn)一步解放。《中西文化與自我》和《覺醒的歷程:中華精神現(xiàn)象學(xué)大綱》在這方面有振聾發(fā)聵之效。尤為難能可貴的是,張先生還在“萬有相通”的哲學(xué)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提出了“美在自由”的人生境界說。可以說,“萬有相通”的哲學(xué)是中國當(dāng)代最具原創(chuàng)性的哲學(xué)體系之一。

張先生是一位享譽學(xué)界的哲學(xué)教育家。作為“老師”的張先生始終兢兢業(yè)業(yè),誨人不倦,贏得了一代代學(xué)子的廣泛贊譽,培養(yǎng)了一批又一批卓有成就的哲學(xué)家。特別值得一提的是,他以80歲高齡為本科生開設(shè)《哲學(xué)導(dǎo)論》課,同名著作更是成為了很多大學(xué)哲學(xué)系的指定教材或參考書,榮獲思勉原創(chuàng)獎。張先生的講學(xué)足跡遍布大江南北,他的學(xué)生更是遍及海內(nèi)外。鑒于為我國哲學(xué)(美學(xué))研究和教學(xué)事業(yè)做出的突出貢獻(xiàn),張先生于2013年獲授“北京大學(xué)哲學(xué)教育終身成就獎”。2017年,北京大學(xué)設(shè)立了“張世英美學(xué)哲學(xué)學(xué)術(shù)獎勵基金”。

改革開放之后,張先生的身影頻繁出現(xiàn)在國際哲學(xué)舞臺,應(yīng)邀參加了眾多重要國際學(xué)術(shù)會議,也曾邀請多位國外著名哲學(xué)家來華交流。張先生的學(xué)術(shù)成就,得到了國外同行的廣泛關(guān)注和認(rèn)可。當(dāng)代法國著名哲學(xué)家巴迪歐將張先生關(guān)于黑格爾的著作介紹到了法國;德國著名哲學(xué)家哈貝馬斯、馬爾夸特、瑞士著名哲學(xué)家格洛伊等人均與張先生有深入的學(xué)術(shù)交流,并對張先生做出過很高的評價。2018年8月,第24屆世界哲學(xué)大會在中國舉行,德高望重的張先生獲聘大會學(xué)術(shù)委員會榮譽委員,并受邀在大會上做了題為“做一個詩意的自由人”的主旨演講,引起了強(qiáng)烈反響。

在張先生的心中,既有對中華民族前途和命運的高度關(guān)注,也有對人類前途和命運的深切牽掛。作為學(xué)貫中西的大家,他既善于站在世界文明的高度看中國,又能夠立足中國傳統(tǒng)文化看世界。他的“萬有相通”的哲學(xué)觀,為面臨嚴(yán)重危機(jī)的全球化潮流提供了一種應(yīng)對的形而上學(xué)基礎(chǔ),為人類命運共同體的建立提供了一個獨特的理論基礎(chǔ)。張世英的哲學(xué)思想不僅屬于中國,而且屬于世界!

張世英先生的去世是我國哲學(xué)界的重大損失!先生千古!

孜孜不倦求學(xué)路

1921年

張世英出生在湖北武漢柏泉鄉(xiāng)

他自幼受父親影響,愛好古典詩文

文人的巍巍人格、高情遠(yuǎn)致

與他年幼的心靈共振

“不求聞達(dá),要做學(xué)問中人”

漂泊一生的張世英

始終記得父親的叮嚀

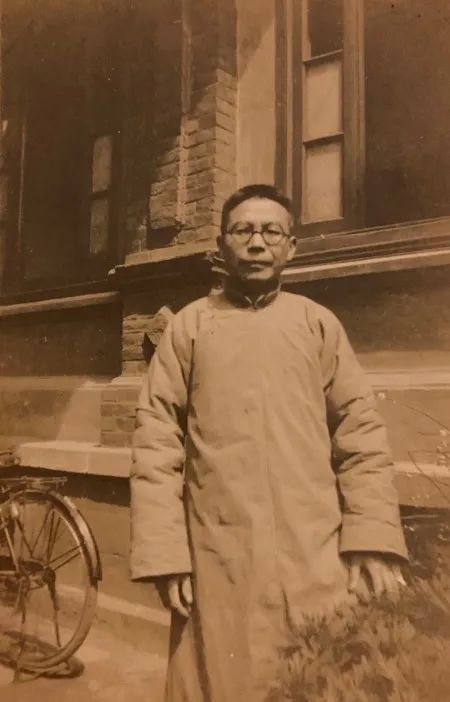

張世英的父親張石渠先生是一位武漢中小學(xué)教師,從小教他熟讀《論語》《莊子》和《古文觀止》等古代經(jīng)典,教育張世英先生要象陶淵明那樣,“不要為五斗米折腰”。

中學(xué)時

幾何學(xué)的簡潔與變換吸引了他

在求解的過程中

他深深感受到了科學(xué)的純粹和自由

深厚的文學(xué)修養(yǎng)和縝密的邏輯思維

為這位世紀(jì)哲人的學(xué)術(shù)之路埋下伏筆

張世英先生

在抗日戰(zhàn)爭的腥風(fēng)血雨中

先生煙云變幻的生命圖景漸漸展開

1938年,武漢淪陷

正在念高中的張世英被迫離開家鄉(xiāng)

流離顛簸之中

他萌生了讀書救國的宏愿

1941年

張世英考入西南聯(lián)大經(jīng)濟(jì)系

隨后轉(zhuǎn)入社會系

卻始終沒有找到合適的奮斗方向

彷徨之時

賀麟先生所開設(shè)的《哲學(xué)概論》

喚起了張世英

對生命的思索、對真理的癡迷

先生的哲學(xué)之路自此開啟

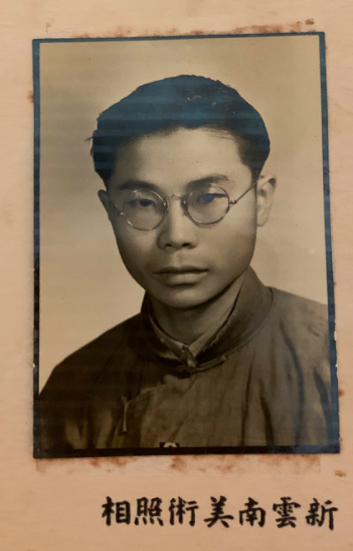

張世英在昆明西南聯(lián)合大學(xué)上學(xué)期間留影

學(xué)術(shù)自由、百家爭鳴的西南聯(lián)大

為他提供了最深厚的滋養(yǎng)

黑格爾研究專家賀麟是張世英的領(lǐng)路人

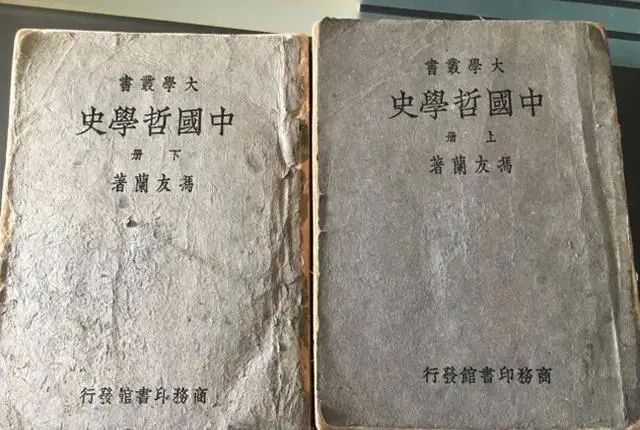

深受英美新實在論影響的馮友蘭

則將張世英的興趣引向西方哲學(xué)

湯用彤的學(xué)術(shù)態(tài)度和大家氣象讓他倍感崇敬

吳宓的《紅樓夢》、金岳霖先生的討論課

聞一多、沈有鼎兩位之間的“《易經(jīng)》切磋”

都使得張世英逐漸成長為一個合格的學(xué)者

張世英先生在西南聯(lián)大讀書起保存至今的馮友蘭《中國哲學(xué)史》

在張世英的哲學(xué)生涯中

聞一多對其最深的影響

莫過于一句“走出象牙塔”

張世英的妻子彭蘭

是聞一多的高足

聞一多在得知二人戀情時

曾特意與張世英見面

勸說他走出象牙塔

有意引領(lǐng)他走上革命之路

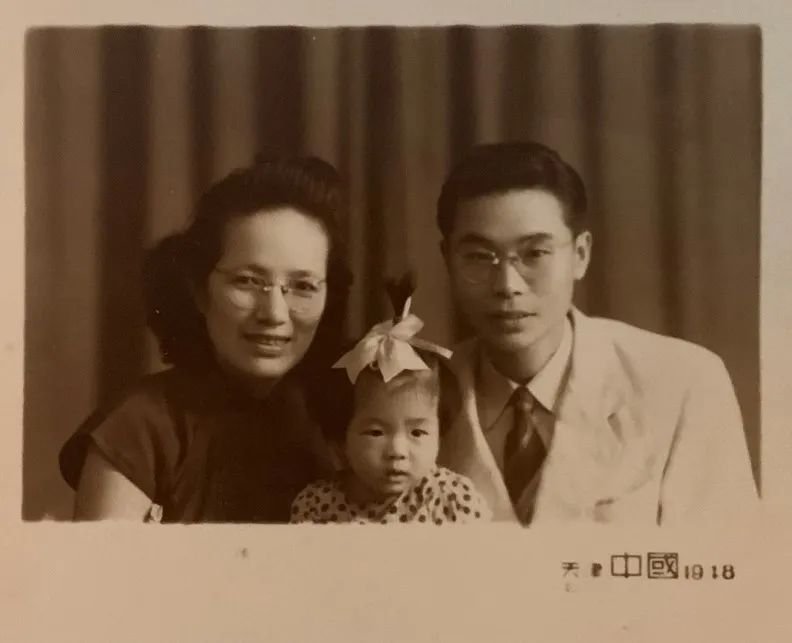

在西南聯(lián)大的最后歲月,張先生結(jié)識了聞一多先生的高足、中文系才女彭蘭女士,并在聞一多先生的促成下喜結(jié)連理,此照于1948年攝于天津。

在往后的學(xué)術(shù)之路上

張世英身雖在象牙塔

心卻始終關(guān)照著人類的精神世界

堅定無畏的探索者

西南聯(lián)大畢業(yè)后

張世英先后在南開、武大執(zhí)教

1952年起

在北京大學(xué)哲學(xué)系任教

他與北大哲學(xué)系

長達(dá)半個世紀(jì)的故事

自此開始

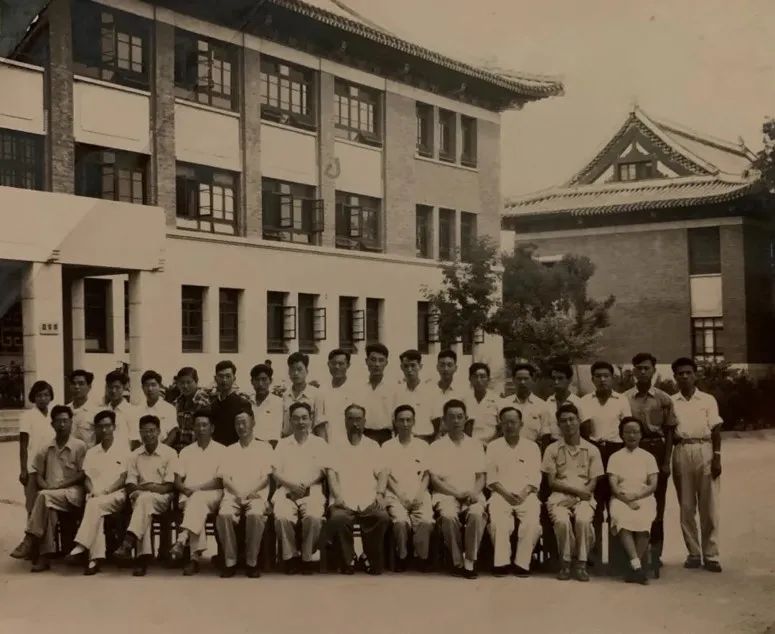

1957年,北大哲學(xué)系教師在哲學(xué)樓前合影

張世英歷任

北大哲學(xué)系講師、副教授、教授

外國哲學(xué)研究所學(xué)術(shù)委員會主任

校學(xué)術(shù)委員會委員

北大美學(xué)與美育研究中心學(xué)術(shù)委員會主任

為北京大學(xué)的哲學(xué)教育作出了巨大貢獻(xiàn)

培養(yǎng)了許多優(yōu)秀學(xué)人

這一階段

張世英以西方哲學(xué)史和黑格爾為研究方向

他的著作《論黑格爾的邏輯學(xué)》

是中國第一部研究黑格爾邏輯學(xué)的專著

第14屆德國哲學(xué)大會主席馬爾夸特教授

稱張世英為“中國著名的黑格爾專家”

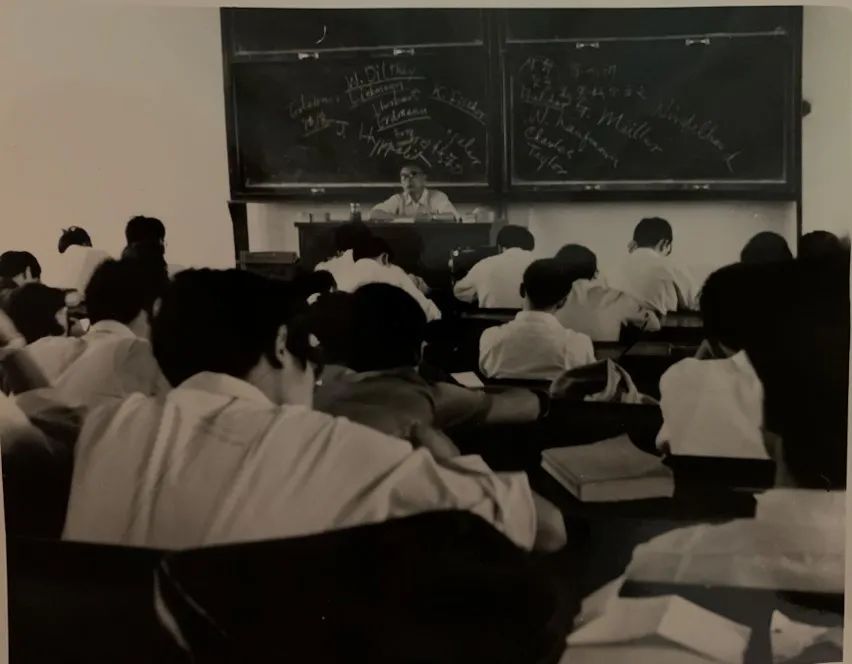

張世英在課堂講授新黑格爾主義

改革開放后

張世英準(zhǔn)備重啟哲學(xué)研究時

已是60歲的老人

然而老驥伏櫪,志在千里

他心無旁騖,不為名利所累

獨立完成20多部著作

在純粹的為學(xué)之樂中

建立了自己的哲學(xué)體系

成為中國哲學(xué)界的一座高峰

80年代

張世英的研究范圍逐漸擴(kuò)展到

西方現(xiàn)當(dāng)代哲學(xué)與中國哲學(xué)

致力于探討中西哲學(xué)的共同問題

1981年,張世英(右二)參加中國社會科學(xué)院哲學(xué)研究所的畢業(yè)論文答辯會,與賀麟(右四)、哲學(xué)家汝信(左四)等合影

“主體性”是張世英哲學(xué)研究的核心詞

貫穿于他對西方古典哲學(xué)、現(xiàn)當(dāng)代哲學(xué)和中國哲學(xué)的研究

他發(fā)現(xiàn),西方現(xiàn)當(dāng)代哲學(xué)

由古典時期的主客二分轉(zhuǎn)向主客融合

正與中國天人合一的思想相通

但原始的天人合一,缺乏獨立精神

所以中國人的自我,仍是“互倚型”自我

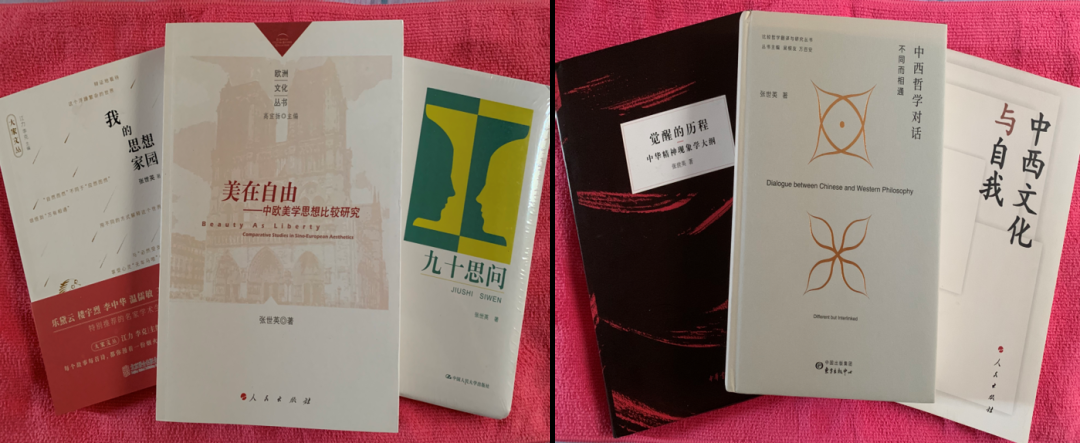

張世英先生90高齡后出版的一系列著作,最后一部著作《不同而相通》于2020年4月第一次出版

在擺脫西方古典形而上學(xué)的窠臼

批判繼承中國傳統(tǒng)思想的基礎(chǔ)上

張世英先生提出了“新的萬物一體”哲學(xué)觀

即“萬有相通的哲學(xué)”

我既能與他人、他物融為一體,

同時又能保持自我的主體性和獨立自由

萬有相通哲學(xué)是

存在論、真理論和境界論的統(tǒng)一體

是一個開放包容、不斷發(fā)展的理論

可以說

這是當(dāng)代中國

最具原創(chuàng)性的哲學(xué)體系之一

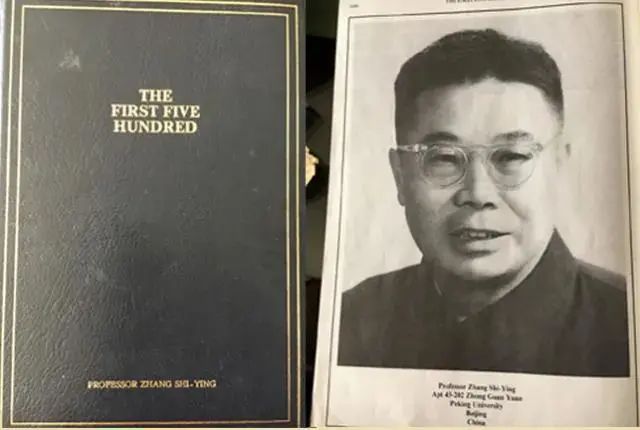

劍橋國際傳記中心收入的《頭五百》名人錄(第2版)中張世英的專頁

通貫中西

將哲學(xué)生命化,生命哲學(xué)化

在貫穿于張世英

整個生命歷程的哲學(xué)探索中

為構(gòu)建有中國特色、中國風(fēng)格、中國氣派的新哲學(xué)

作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)

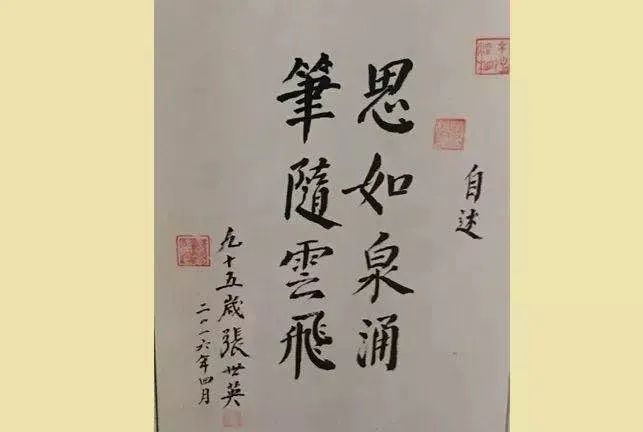

95歲張世英自題“思如泉涌,筆隨云飛”

2018年5月,北大哲學(xué)系返校系友合影

張世英先生不單純是書齋里的學(xué)者

他的哲思有著強(qiáng)烈的現(xiàn)實關(guān)懷

為揭開哲學(xué)神秘的帷幕

張世英先生在后期將學(xué)術(shù)重點過渡到

美學(xué)、藝術(shù)學(xué)、倫理學(xué)、社會學(xué)等多個領(lǐng)域

對當(dāng)前社會的許多問題

從哲學(xué)層面和社會維度

予以解析

“人生的最高意義和價值

并不在超越時間之外、超越感覺之外

的‘方外’和他界,

而就在現(xiàn)實的、世俗的‘人間’或此岸,

是詩意地生活著的現(xiàn)實審美世界。”

2011年,北大哲學(xué)系舉行汪子嵩、張世英、黃枬森三老九秩百人學(xué)術(shù)研討會

時代風(fēng)云裹挾著張世英

卻始終無法阻擋他堅毅的步伐

歷史在這位世紀(jì)老人身上

留下了濃重的筆墨!

1979年11月17日在太原開會期間,張世英先生與自己六十年代初所帶的第一個研究生朱亮教授(左一)合影

2001年5月,張世英先生80周歲生日時,與弟子、學(xué)生合影

2011年5月,張世英90歲生日時,與弟子們在家中相聚

張先生與弟子、學(xué)生在一起時,總是親如家人

先生的一生

歷經(jīng)幾許風(fēng)波

卻始終保持著澄明高遠(yuǎn)的精神境界

融合古今中外

以獨立之精神、自由之思想

成就一種詩意人生

也照亮了無數(shù)人的精神世界

斯人已去,風(fēng)范長存!

(來源:北京大學(xué)哲學(xué)系(宗教學(xué)系)《光明日報》《中國藝術(shù)報》)

責(zé)任編輯:楊海濤