路陽+馬伯庸誠意之作虛構魏蜀諜戰 這屆觀眾太難“拿捏”了

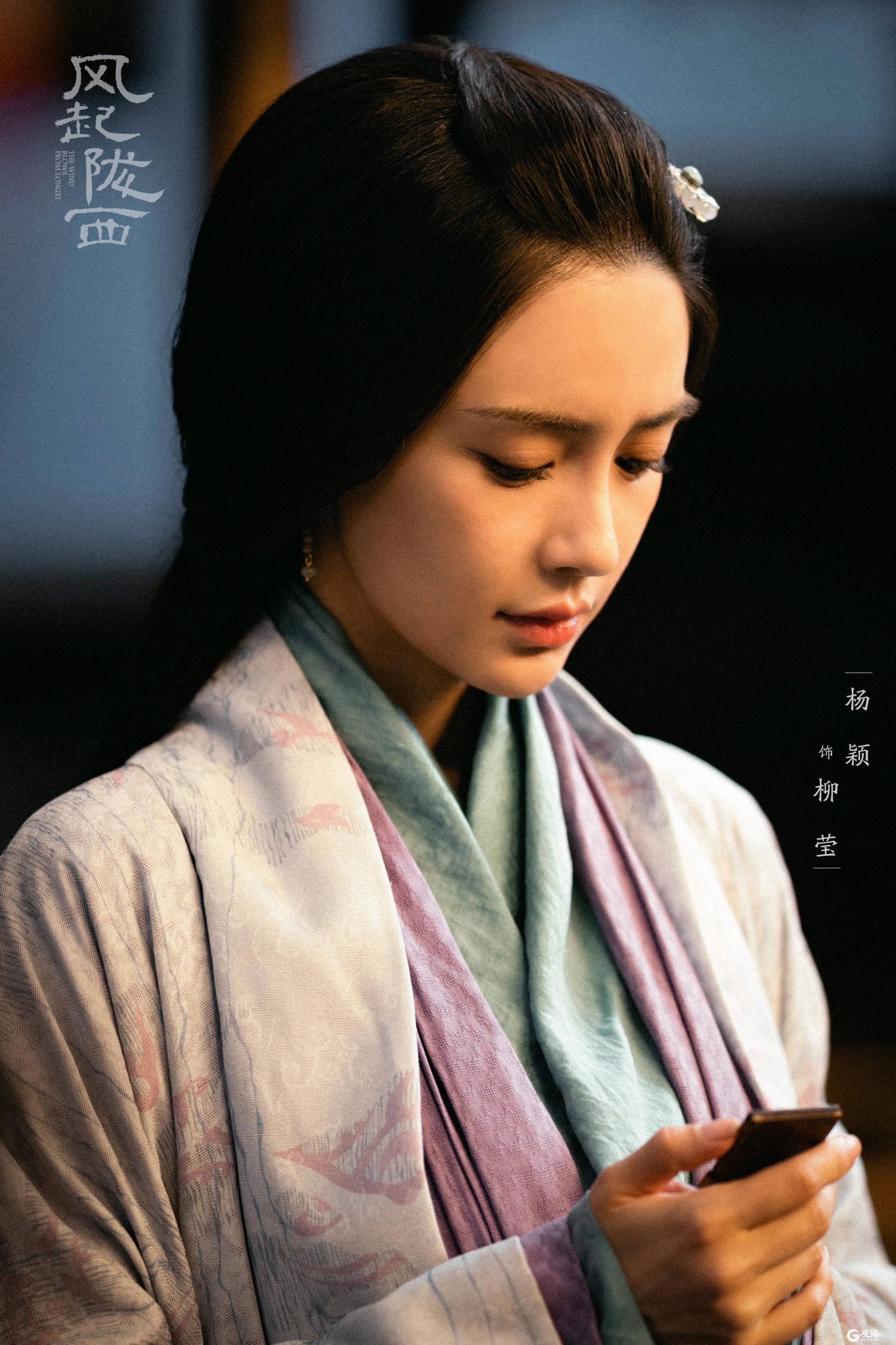

新一代電影導演佼佼者路陽,加上近年來最火的傳奇小說作家“馬親王”馬伯庸,再加上誠意滿滿的創作團隊、觀眾熟知的“三國”題材、陳坤白宇領銜的實力演員團隊,本應該打造一部熱搜爆款,然而剛剛落幕的《風起隴西》并未出圈,從話題熱度到短視頻傳播,它都比不上馬伯庸作品《風起洛陽》、《長安十二時辰》。該劇在央視八套的收視率僅維持在0.5%左右,是近年來央八劇集里較低的一部,而它在愛奇藝平臺的熱度也遠低于《人世間》,甚至迅速被張譯、王俊凱新劇《重生之門》超越。好故事、好劇本、好導演、好演員,為什么不能征服觀眾,甚至豆瓣評分(7.8分)也不怎么高?這屆觀眾為什么這么難帶?到底是劇太好導致曲高和寡,還是劇集的亮點觀眾沒感受到?《風起隴西》為影視劇留下了多重問題。

魏蜀“無間道”特別燒腦

相對于《風起洛陽》、《長安十二時辰》,《風起隴西》創作時間較早,是馬伯庸大學畢業時期的作品,當時就展現了“馬親王”注重考據、注重懸念設計的特點。小說《風起隴西》以“三國”時期為背景,情節類似“無間道”,蜀國往魏國派遣了諜報高手“白帝”,而魏國也向蜀國派遣了情報人員“燭龍”,“白帝”傳送至蜀國的重要情報被“燭龍”掉包,導致諸葛亮失街亭、斬馬謖,北伐慘敗而歸,蜀國情報系統內部開始查找內奸“燭龍”,而“白帝”也被冤枉成叛徒,遭到自己人的追殺……原著小說情節緊張刺激,而劇集版大幅度改動了情節,不僅“燭龍”的真實身份變了,還讓“白帝”接手了“新燭龍”的身份,短短24集峰回路轉,步步驚心。

《風起隴西》的情節線頗為復雜,單以陳坤飾演的男一號“白帝”為例,他一方面要竊取情報,另一方面要面對來自蜀國自己人的追殺,而前來追殺自己的竟然是妻弟荀詡。從“白帝”這個線頭扯下去,他與魏國高層的虛與委蛇、與蜀國情報機關司聞曹的恩怨、與直接領導的殺父之仇、與妻弟的觀念分歧、與五仙道圣姑的真摯愛情,高密度的情節自然讓部分觀眾難以跟上。每一集的結尾,常遠飾演的“孫令”都要出來把本集劇情做個概括講解,否則劇中雙面間諜、反水間諜、叛變間諜的復雜計謀很容易讓年紀較大的觀眾混淆。另一方面,劇中魏國、蜀國無法讓觀眾有情感上的站位,不同于《三國演義》里“尊劉貶曹”的離場,《風起隴西》里蜀國的政壇、諜報系統烏煙瘴氣,諸葛亮和他的心腹楊儀更是一肚子計謀,因而觀眾對“白帝”的出生入死很難帶入情感。猜測“燭龍”身份的過程雖然特別燒腦,但并不能像《潛伏》《風箏》《懸崖》一樣讓觀眾為主角捏一把汗、撒一把同情淚。

閑筆可貴,史觀更可貴

劇版《風起隴西》對光影有著精細的呈現,蜀地風情青翠濃郁,司聞曹里的陰郁詭譎,曹魏陣營的粗放寬仁,讓觀眾通過畫面感受到導演、攝影團隊的誠意。2019年,同樣由馬伯庸小說改編的《長安十二時辰》掀起了關注熱潮,劇中對長安八景的呈現、長安108坊的還原讓人嘆為觀止,導演曹盾將唐代美學的獨到之處呈現給觀眾。相對而言,由于近年來影視投資寒冬,《風起隴西》已經在成本范圍內做到了最好。像是《長安十二時辰》“許鶴子上元節花車斗彩巡游”的盛大場面,在近年來的古裝劇里如此寫實又詩意的鏡頭里已經難得一見了。

馬伯庸作品的精彩不僅在于情節,還在于閑筆和細節。《長安十二時辰》里對火晶柿子、水盆羊肉的呈現固然誘人,昆侖奴的呈現打破了很多人的觀念:原來長安地下社會的頭子竟然是一個黑人。一部好的劇集同樣需要知音型的觀眾來理解,像是《長安十二時辰》里奸臣林九郎說出了一段石破天驚的話:圣人(指唐玄宗)交出政權,讓我林九郎治理天下,我和圣人開創了萬古未見的局面。這段話實際上指的是構建類似英國女王與首相的“虛君制度”關系,也讓觀眾從另一個角度觀看歷史,從中得到對“奸臣”與時代局限性之間的二度認識。《風起隴西》小說里探討了諸葛亮對諜戰的深度思考,劇集里也讓“白帝”、荀詡探討了什么是老百姓期待的好日子,這種史觀的呈現也是該劇區別于粗制濫造劇集的亮點。 (青島日報/觀海新聞記者 米荊玉)

責任編輯:李慧