“煉器者,匠也。” 新的時代賦予了“工匠”新的定義,“匠”不再局限于傳統手工藝人以及狹隘的“工”的范疇。在藏龍臥虎的民間,在每一個或傳統或新興,或主流或陌生的行業領域,在每一個平凡無奇的工作崗位,都散落著不平凡的鄉土靈魂匠人,以一心,盡一事,畢一生。

近日,我們走進日照過門箋手藝人史龍江。

過門箋作品

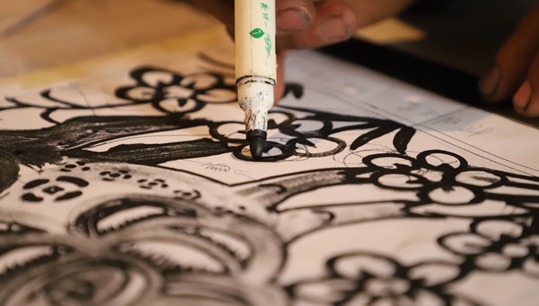

史龍江勾勒過門箋的草稿

史龍江和柳源小學的學生們

史龍江在認真構思過門箋的模板

史龍江在小學耐心指導小學生做過門箋

史龍江在展示自己的作品

史龍江在做過門箋

做過門箋的那些家伙什

“過門箋”是漢族傳統剪紙中的一個藝術種類,又叫掛錢、吊錢、齋牒等。在日照莒縣以及魯東南一帶,每到春節期間,家家戶戶都在門楣上貼上五顏六色的“過門箋”,微風吹拂,“過門箋”隨風飄舞,是正月里一道靚麗的風景線。過年貼“過門箋”,已成為民間一種傳統的民俗文化。

今年53歲的史龍江是過門箋手藝的傳承人。史龍江介紹,自己的家鄉——莒縣閻莊鎮大柏林村制作“過門箋”有上百年的歷史。在八九十年代,全村200多戶人家,有150多戶從事這門手藝,每到冬閑季節,家家戶戶都會傳出制作“過門箋”發出的叮叮當當的聲音,而在村里的街道上,到處都鋪滿了制作“過門箋”而留下的花花綠綠的紙屑。

制作“過門箋”需要備紙、染色、裁紙、設計圖案、制板、刻制等十幾道工序。而刻制“過門箋”用的刻刀有40多把,形狀各異,都是史龍江自己親手打造的。

制作過門箋紙一般是有五種顏色,唯獨莒縣有六種。大紅、粉紅、黃、綠、藍、紫,正是“五顏六色”的真實寫照。每一門“過門箋”,都需要用牛皮紙繪圖、制作模板。將模板與裁好的紙用紙釘固定,一場奇妙的藝術之旅就開始了。

史龍江用專用刻刀,嫻熟的在五顏六色的紙上,精心刻制喜慶的圖案,每一刀都是恰到好處,從不拖泥帶水。

現在機械制作的“過門箋”都是用比較厚的紙制作,春節期間貼在門楣上,微風吹不起來,顏色、內容都過于單一,看上去沒有“年味”,只是一種形式了。雖然機器制作的“過門箋”在藝術品質上與手工制作的“過門箋”不可同日而語,但是因為其生產成本低,市場價格低,迅速取代了傳統手工“過門箋”。到目前,在莒縣全縣也只有兩三個人在堅守著這門技藝。而閻莊鎮,也只有他一人堅持在做了。

史龍江現在制作的“過門箋”都是訂做了,如果大批量的制作,費時費力,沒有市場優勢。一般訂做的都是用來收藏,或者用來裝飾環境用。

史龍江還經常參加一些非物質文化遺產項目的展示,但是他并沒有把制作“過門箋”當成自己的主業。他是千千萬萬樸素的農民中的一員,而農閑的時候,他則在建筑隊上打工,干泥瓦匠。

史龍江說,因為喜歡,也不愿讓這門手失傳,不管誰來向他學習,他都無償教授。這兩年,有很多大學生,從云南、濟南等全國各地前來向他學習,無論多忙,他都會抽出時間教他們學習。(大眾網日照·海報新聞 劉源 孫元來 宋儷 孫瑜澤)