青島出臺扶持手造產業發展措施,加大資金支持,做大做強品牌,建好平臺載體,開展技能培訓——

“15條”賦能“青島手造”,把老手藝變成大產業

讓傳統遇見創新,讓創意遇見美好,讓手造走進生活。

如今,那些包羅萬象的手工技藝和有著悠久傳承的生活美學,有了更好的代名詞——“手造”。

而隨著青島對手造產業扶持力度的再“加碼”,“青島手造”也再度迎來發展契機——

為深入貫徹落實黨的二十大精神,推動青島手造產業發展,助力藝術城市建設,根據省委宣傳部關于“山東手造”工作的部署要求,結合青島實際,市委深改委文化體制改革專項小組日前印發了《青島市扶持手造產業發展若干措施(試行)》(以下簡稱《若干措施》)。

《若干措施》圍繞培育手造特色優勢產業、加大資金扶持力度、建設手造展示展銷平臺載體、強化手造產業發展基礎支撐等4大方面提出15條措施,包括完善產品項目庫、加強手造產品研發、培育品牌手造企業、開展非遺工坊認定、鼓勵對外出口交流、建設非遺展館、打造知名特色街區、建設展示中心、開展技能培訓、加強宣傳推介等具體內容。這些扶持措施力度大、覆蓋廣、全鏈條,可謂“誠意”十足。

青島手造貝雕作品

手造蘊含著豐富的歷史基因,承載著寶貴的時代精神,是新時代文化建設的重要內容。習近平總書記在紀念孔子誕辰2565周年國際學術研討會暨國際儒學聯合會第五屆會員大會開幕會上的講話中提出了“努力實現傳統文化的創造性轉化、創新性發展”的重大理論命題。2022年山東省政府工作報告提出,擦亮“山東手造”品牌。隨之,山東圍繞手造業展開一系列破題行動。

如果說,“創造性轉化”是從過去如何走向現在的話,那么,“創新性發展”就是從現在如何走向未來,即如何賦予“傳統”以現代生命,促其拓展、完善和發展。

作為一座具有優越的手造資源稟賦的城市,今年以來,青島以強烈的政治責任感、文化使命感,傾力打造“山東手造·青島有禮”文化品牌,推動手造規模化、產業化,充分展現青島推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的最新實踐。

發展“青島手造”,青島有優越的資源稟賦

手造,顧名思義就是手工制造,也被稱為“手作”。

手造千百年來流傳于民間,從衣食住行到文化健康,從口口相傳的民間文藝到從小習得的傳統技藝,它們凝結了集體的智慧和生活的美學,通過一代又一代的能工巧匠傳承至今。

青島是一座有深厚文化積淀的城市,具有優越的手造資源稟賦。在青島的山海之間,傳統文化和傳統技藝延續幾百上千年,形成的“青島手造”遍布城鄉。

鳥籠、竹制品、貝雕工藝品、家飾用品、發飾品、啤酒文創、麥草畫、草編包、漆器工藝品……每件“青島手造”都承載著青島特色而豐厚的文化底蘊,不僅依靠廣泛的口碑和市場基礎形成了一定規模的產業,更重要的是,它們在創新發展中不斷迭代新生,充滿了弄潮市場經濟的生命力。

以最能反映青島海洋文明的工藝品青島貝雕為例,作為利用貝殼制成的工藝品,青島貝雕自改革開放以來,不僅成為市場經濟中獨具海洋特色的藝術消費品,還遠銷世界60多個國家,是重要的創匯產品。

大名鼎鼎的新河草編同樣如此,這一擁有四百年歷史傳承的工藝,在2013年被評為省第三批非物質文化遺產。如今,草編成為拉動當地經濟發展的主導產業之一,新河鎮則是江北地區最大的草編工藝品加工出口基地。

即墨的花邊產業同樣憑借“靈活就業”的優勢,成為鄉村振興重要的著力點,生產企業既可以組織集中生產,又可以將訂單分散到各個家庭當中,此外即墨還建設了900余平方米的花邊傳習館,培訓花邊技藝。同時,即墨花邊產業還搭上了直播帶貨等新業態,借助互聯網平臺,拓展即墨花邊的銷售渠道。

……

今年以來,青島通過高度的文化自覺,通過政府引導、市場主導,不斷創新發展“青島手造”的新業態、新產品,相關產業的發展既帶動當地鄉村振興,又成為文化傳播的優質載體,從深厚的文化脈絡中延伸出綿長而又韌性十足的經濟增長新動能。

泥塑手造《玉龍》

動作頻頻,擦亮“山東手造·青島有禮”文化品牌

今時今日,手造愈發被各界重視,國家、城市、企業乃至手藝人達成共識:手造既是需要傳承的傳統文化,更是一門需要創新發展的產業。

在全省的統一部署下,今年以來,圍繞手造產業,青島動作頻頻——

全面梳理手造資源,分門別類設立項目庫。建立麥草畫等市級以上非遺名錄207個、即墨花邊等老字號企業名錄22個,評選膠州黑陶等青島名品錄10個、泊里紅席等手造鄉土名村10個。

認定一批手造重點企業、重點園區、重點項目,著力打造“指間大象”草編、“國華”魯繡、“大歐”鳥籠、“即墨老酒”、“妙府”黃酒等一批領軍品牌,構建“山東手造·青島有禮”品牌體系。

目前,青島重點培育的8大手造產業已初具規模,涉及草編、刺繡、發制品等多個門類,總產值達上百億元,手造產業賦能鄉村振興、推動文化產業的作用更加明顯。其中,青島貝雕等14家企業入選“山東手造·優選100”及提名。

設計推出“青島手造街”一站式線上服務平臺,著力培育壯大手造產業。“青島手造街”以“服務+宣傳+銷售+產業孵化”的運營模式,通過整合上下游產業、開展社會化宣傳與銷售,將在最大程度上為廣大手造愛好者、手造企業及傳承人、文旅園區等提供便捷的手造文化全產業鏈綜合服務。

今年3月,青島策劃啟動了手造創新設計大賽,吸引了各界關注,最終收到了1300余件作品,幾乎涵蓋了手造品類的方方面面。

6月,省內首個以手造為主題的高規格節會——青島市首屆手造節舉辦,以“新動能、新手造、新創意”為主題,致力打造“山東手造·青島有禮”文化品牌。來自青島七區三市的180位手造匠人和技藝大師,現場展示了別開生面的手造產品和手造技藝,用三天時間為市民與網友奉上了一場精彩的手造文化盛宴。

同時,為將手造文化進一步發揚光大,讓更多人了解山東手造、青島手造,青島結合城市更新,利用文化景點等,正在傾力打造一批特色街區、展示中心。

目前,落地西海岸新區的“山東手造”(青島)國際展示中心已完成選址;位于上合示范區青島幼兒師范高等專科學校內的“青島和合手造館”9月正式開館,系省內首家高校手造館;市北區大鮑島歷史文化街區手造特色街區、城陽魯邦風情街手造特色展示中心、即墨古城手造特色體驗展銷街區等正在加快推進,有的已形成一定規模。未來,將形成遍及青島各區市,涵蓋景區、社區、商超、高速公路服務區、新時代文明實踐中心等各場所的手造展示展銷集群。

推動特色手造產品開展域外展銷,組織平度草編項目參加第七屆中國非遺博覽會、第五屆青島國際版權交易博覽會等各類節會。推動山東手造企業與“內蒙古禮物”企業開展交流互動,參與“國際友人@QINGDAO”暨“國際青年對話”“文化和自然遺產日”手造市集、山東旅游發展大會山東手造展、2022首屆青島吃貨節、2022“上合之夏”上合組織國家青年聯歡活動,為手造企業提供展示、推廣、銷售平臺。

積極推動手造產品進景區、進商超、進酒店、進高速服務區、進非遺工坊。推出“品位手造歷史韻律體會青島老城味道”等6條手造研學線路;組織在嶗山等重點A級景區及相關場所設立手造線下展示體驗銷售專區。深入開展各級“非遺工坊”申報認定工作,共認定54家區(市)級非遺工坊。

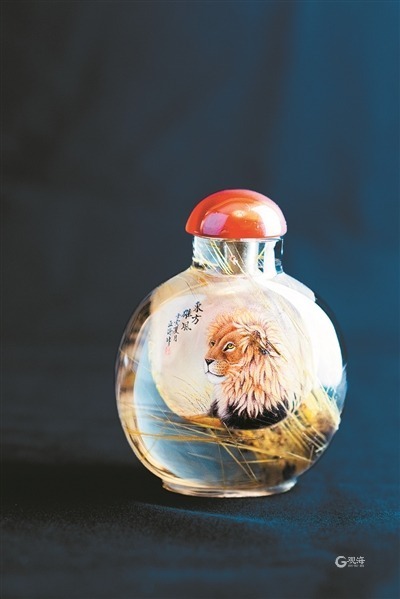

水晶內畫手造品

聚焦手造產業發展全鏈條,“15條”讓企業得實惠、市民可參與

發展手造產業,必須認真研究產業的全鏈條,也就是要按照產業的構建方式,去認真研究研發設計、生產制造、生產性服務、配套產業、營銷推廣、品牌營造、營收利潤模式等方方面面。

培育手造特色優勢產業、加大資金扶持力度、建設手造展示展銷平臺載體、強化手造產業發展基礎支撐……這次出臺的《若干措施》中的每一個具體方面,都彰顯著青島對于手造產業發展的高度重視和積極探索。

——培育手造特色優勢產業。建立完善手造項目庫,全面梳理優質特色非遺代表性項目、手工藝品項目、文化創意項目,摸清手造名品、手造企業資源底數,探索建立“山東手造·青島有禮”項目庫和產品名錄,并實施動態管理。提升手造產品標準化水平,指導手造企業建立相關產品標準,推動符合申報條件的手造產品入選“好品山東”,納入“好品山東”品牌體系。培育手造品牌企業,立足青島本土資源稟賦,重點打造5—10個手造特色產業,優先支持織造印染類、編織扎制類、美食消費類等具有一定基礎的手造產業發展。扶持青島貝雕、平度草編、即墨花邊、嶗山綠茶、膠州黑陶等手造領軍品牌企業做強做大,認定一批手造重點企業、項目和園區。

——加大資金扶持力度。統籌各類文化發展資金支持手造發展,發揮政府引導扶持的積極作用,市級財政統籌文改專項資金、文化事業建設專項資金等,每年安排規模不少于100萬元資金用于支持手造產業發展。鼓勵有條件的區市安排專項經費用于落實“山東手造”工程、支持本土手造企業。將手造產品消費納入文化和旅游惠民消費券扶持范圍。支持企業研發手造類產業新項目,支持企業采用新技術、新設計開展產品研發。推動傳統手造項目產業化開發,支持企業對手造類非遺代表性項目進行產業化開發、轉化。鼓勵社會力量參與手造產品開發,支持社會力量興辦的國有行業博物館和非國有博物館開展資源轉化并實施手造產品設計和銷售。加強手造及非遺展館建設,對社會力量投資新建,經業務主管部門認定且已向社會開放的有非遺傳承體驗功能的展示體驗設施(含手造類),符合相關要求,給予一定資金獎勵。支持手造企業對外出口、交流、展示,鼓勵手造企業開拓海外市場,出口特色文化創意手造產品。在全市遴選手造名品、名企參加中華傳統工藝博覽會、中國國際服務貿易交易會、中國進出口商品交易會、中國國際技術進出口交易會、中國國際進口博覽會等展會。

——建設手造展示展銷平臺載體。規劃建設“山東手造”(青島)國際展示中心,整合全市手造資源重點支持青島西海岸新區建設“山東手造”(青島)國際展示中心,打造集研發、展示、設計、體驗、銷售、宣傳推廣于一體的綜合性手造中心。打造手造知名特色街區,按照“特色鮮明、業態融合、規模相宜”的原則,鼓勵支持各區市打造手造知名特色街區。優先支持大鮑島文化休閑街區、青島魯邦國際風情街、即墨古城等具備一定基礎的街區更多引進手造類、創意類文化業態。廣泛開展手造進景區、進文明實踐中心等活動。廣泛征集我市特色手造產品進入“山東手造”(濟南)展示中心等展示展銷平臺。推動在車站、機場、高速服務區、重點旅游景區、特色商業街區等人流集中的場所設置手造產品展銷專柜、專區。引導、鼓勵、支持各區市在新時代文明實踐中心(站、所)、學校、社區等設置手造產品展示區,推動手造產品和傳統文化走進市民生活。每年至少舉辦一場全市層面的手造展銷活動。

——強化手造產業發展基礎支撐。開展非遺工坊認定,出臺非遺工坊認定標準,分級分批認定區級、市級“非遺工坊”。統籌資金支持市級非遺代表性傳承人(含手造類)開展授徒、傳藝、交流等傳承活動。支持市級非遺代表性項目(含手造類)組織開展傳承實踐、展示展演和宣傳普及等活動。開展手造特色技能培訓,挖掘文化內涵豐富、就業前景好、可復制推廣的手造類職業技能培訓項目,探索開發手造特色培訓教材和課程。引導農村轉移就業勞動者、登記失業人員、脫貧享受政策人口等群體參加手工制作類職業(工種)技能培訓,按規定落實職業培訓補貼政策。加強手造宣傳推介,設計“山東手造·青島有禮”特色文化標識,打造手造文化品牌。支持各級各類媒體通過設專欄、開專題、作專訪等不同形式大力開展手造宣傳。加大對手造鄉土名村宣傳推介力度,充分發揮手造產業促進鄉村振興的作用。將手造宣傳納入城市整體外宣計劃,作為講好中國故事、傳播青島聲音的重要載體。

在“15條”的加碼賦能下,青島手造產業必將更加出新出彩,進一步擦亮“山東手造·青島有禮”文化品牌,充分發揮手造的經濟價值、社會價值、文化價值,讓手造更好地賦能城市產業發展,更好地滿足市民群眾對美好生活的向往,更好地助力中華優秀傳統文化傳承創新。(青島日報/觀海新聞記者 楊琪琪)

扶持手造產業發展“15條”

培育手造特色優勢產業

1 建立完善手造項目庫,探索建立“山東手造·青島有禮”項目庫和產品名錄,并實施動態管理

2 提升手造產品標準化水平,推動符合申報條件的手造產品入選“好品山東”,納入“好品山東”品牌體系

3 培育手造品牌企業,立足青島本土資源稟賦,重點打造5—10個手造特色產業

加大資金扶持力度

4 統籌各類文化發展資金支持手造發展,每年安排規模不少于100萬元資金用于支持手造產業發展

5 支持企業研發手造類產業新項目,支持企業采用新技術、新設計開展產品研發

6 推動傳統手造項目產業化開發,支持企業對手造類非遺代表性項目進行產業化開發、轉化

7 鼓勵社會力量參與手造產品開發,支持社會力量興辦的國有行業博物館和非國有博物館開展資源轉化并實施手造產品設計和銷售

8 加強手造及非遺展館建設,對社會力量投資新建,經業務主管部門認定且已向社會開放的有非遺傳承體驗功能的展示體驗設施(含手造類),符合相關要求,給予一定資金獎勵

9 支持手造企業對外出口、交流、展示,鼓勵手造企業開拓海外市場,出口特色文化創意手造產品

建設手造展示展銷平臺載體

10 規劃建設“山東手造”(青島)國際展示中心,打造集研發、展示、設計、體驗、銷售、宣傳推廣于一體的綜合性手造中心

11 打造手造知名特色街區,按照“特色鮮明、業態融合、規模相宜”的原則,鼓勵支持各區市打造手造知名特色街區

12 廣泛開展手造進景區、進文明實踐中心等活動,每年至少舉辦一場全市層面的手造展銷活動

強化手造產業發展基礎支撐

13 開展非遺工坊認定,出臺非遺工坊認定標準,分級分批認定區級、市級“非遺工坊”

14 開展手造特色技能培訓,挖掘文化內涵豐富、就業前景好、可復制推廣的手造類職業技能培訓項目,探索開發手造特色培訓教材和課程

15 加強手造宣傳推介,設計“山東手造·青島有禮”特色文化標識,打造手造文化品牌

責任編輯:張慕鑫