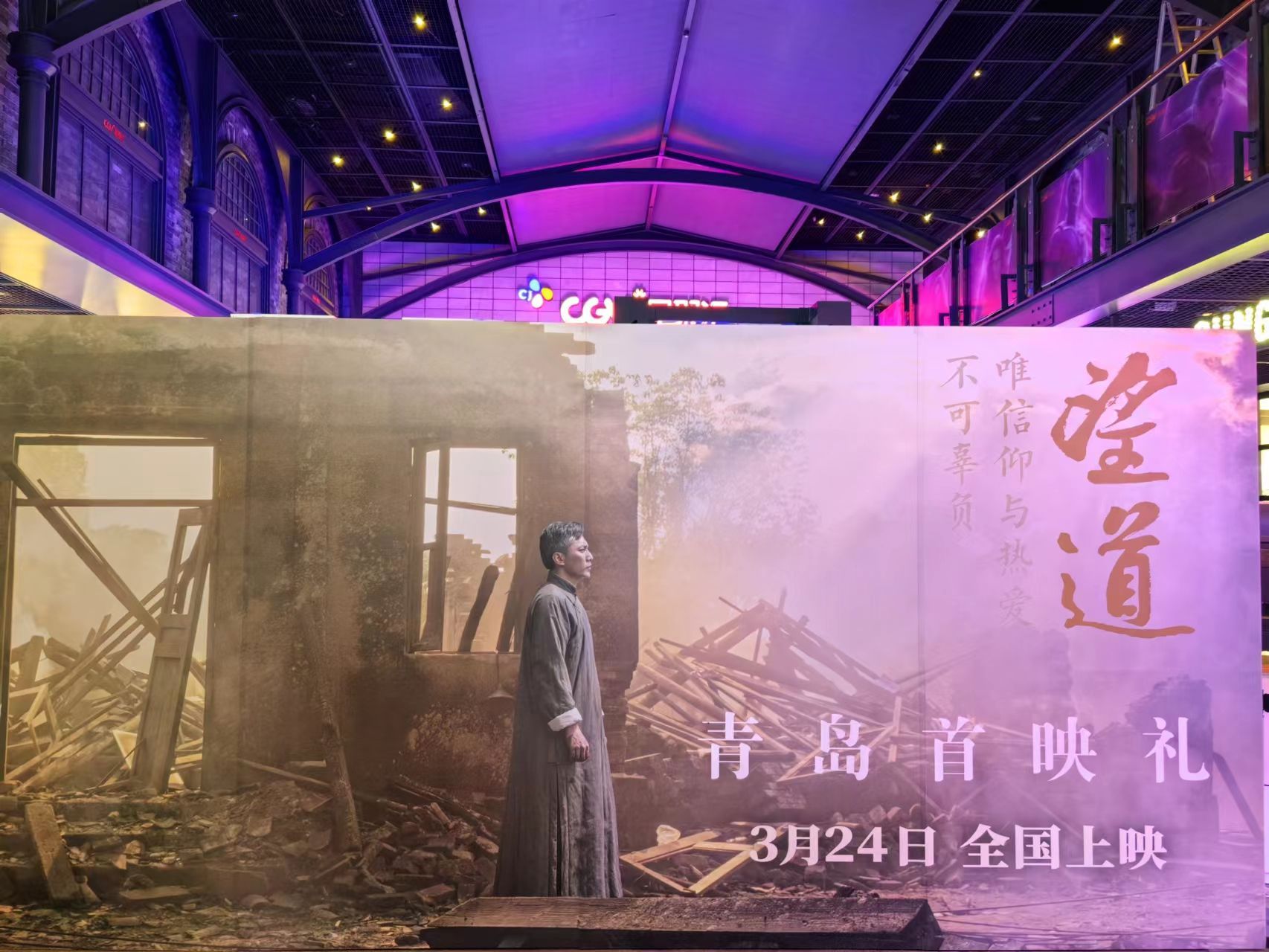

青島日報社/觀海新聞3月25日訊 百年前的熱血青年如何尋找時代出路?百年后的有志青年怎樣堅定理想信念?3月24日,電影《望道》青島首映禮在青島鳳凰島旅游度假區舉行,讓觀眾在電影中穿越百年,感受“唯信仰與熱愛不可辜負”的精神力量,引發影迷關注和熱議。

不同于尋常的首映禮,此次活動選址在馬頭山下舉行,紅色的舞臺設置在一片綠地之上,顯得格外醒目。

“少年智則國智,少年富則國富;少年強則國強,少年獨立則國獨立……”《望道》首映禮在青年學生《少年中國說》的激昂朗誦聲中啟幕。一張張稚嫩而堅定的臉龐,仿佛在與一百年前的“同齡人”對話。

青年永遠是時代的先鋒。影片以《共產黨宣言》中文全文翻譯第一人陳望道為代表,展現了百年前一代有志青年堅守初心正道、滿腔熱血報國的信仰之旅,傳遞出“只有堅持信念才能獲得最終勝利”的情感共鳴,讓在場的學生們感同身受。

活動現場舉行了種植“望道紀念林”和望道石揭幕儀式,出席嘉賓、影片主創與青年學生共1000余人手持鐵鍬,共同植下一片新綠。望道林寓意“種下一片望道林、踏上百年新征程”,是對堅守初心、追求真理信念的文化傳承,讓紅色基因歷久彌新,彰顯時代力量。

當晚的觀影活動,共吸引數百名影迷參與,其中復旦大學青島校友就有200多名。影片主創團隊也悉數出席見面會,與觀眾熱情互動,電影更多的創作細節也得到披露。

導演侯詠坦言,這是他拍過的最難的電影之一。“剛開始認為沒那么多艱巨,但是細細了解后發現很不好做,另外像翻譯《共產黨宣言》等章節的視覺化呈現也是一個難題。”也正因如此,影片主創籌備數年,實地走訪人物故居,細致研讀海量史料,力圖更好塑造出陳望道的獨特形象。而隨著創作深入,《望道》也成為侯詠最受感動的電影之一,“流了很多次淚”。

在侯詠看來,陳望道翻譯的《共產黨宣言》為中國革命奠定了理論基礎,尤其重要的是,他是用白話文翻譯的。“給勞苦大眾普及共產主義、馬克思主義,必須得用他們聽得懂的語言,白話文的重要性非常大。正是有了這個‘星星之火’,才達成了‘可以燎原’的效果。”

在跟觀眾互動交流時,劉燁分享了扮演陳望道的心路歷程。他說,非常幸運有機會扮演陳望道先生,走近扮演陳望道這樣的偉大人物對演員來說非常有挑戰性,因為所處時代、環境等等都有很大不同。“完全走入他的內心難度特別大,幾乎是不可能的。我只能做大量工作跟導演聊劇本、去上海陳望道紀念館、去陳望道的故鄉、看陳望道傳記等等,盡可能了解了解陳望道、靠近陳望道。在前期籌備的過程中,復旦大學給了我很多幫助。”劉燁說。

扮演陳望道妻子蔡慕暉的文詠珊,在影片中從少女演到了老年,對她來說也是不小的挑戰。“時間跨度很大,各個階段的內心狀態不一樣,呈現方式不一樣,抓取起來很難。只有更好理解人物,貼近人物內心,才有可能表現好。”文詠珊說,“我覺得蔡慕暉是一個非常有力量的角色,比如她剪頭發倡導婦女解放、在火車站向陳望道表白、兩人在雨中重逢等幾場戲,都能感受到人物的內心力量。”

除此之外,影片中還有不少細節被觀眾津津樂道。比如主創團隊還原了重慶“復旦新聞館”被轟炸的場景, 1:1還原了浙江省第一師范學校教學樓和陳望道的家。“電影中紅色的運用也是經過精心設計的。最開始只是一個出現在《新青年》雜志社的紅色燈罩,到后來逐漸增多,等到上海解放時變成了紅色的海洋,象征著火種形成燎原之勢。”侯詠表示。

“這樣好看又有意義的電影應該多些排片。”“準備帶孩子來二刷,堅定信仰努力奮斗的精神要傳承下去。”“百年前的熱血志士開辟出一條光明的道路,我們應當發揚傳承,不忘初心!”……觀影活動后,“好看”“有意義”成為觀眾口中頻率最高的關鍵詞。

“毛澤東主席曾講,有三本書對他影響最大,第一本就是陳望道翻譯的《共產黨宣言》。我以前對這句話沒有很深的理解,今天看完影片我知道為什么這本書排在第一位了。”鳳皇教育創始人王寶玉表示,“自己更加堅定了追求理想的信心。青春本應熱血,為理想不懈奮斗。”

“心有所信,方能行遠。唯信仰與熱愛不可辜負,這是《望道》給予我們最深刻的啟示。電影講述了陳望道追求真理、探索真理、實踐真理的一生,同時也用一個個鮮活的形象,還原了百余年前熱血志士堅守理想信念,敢于探尋真理的精神。我們將繼承先輩們的精神品質,用自己的所學作出更大更有成效的貢獻。”中國石油大學(華東)馬克思主義學院講師王鵬翔說。

“電影比我想象的還要精彩,放映后與導演主演的互動氣氛也很熱烈。年青校友們思想活躍,熱情奔放。”中國海洋大學教授王薇上個世紀六十年代畢業于復旦大學化學系,此次觀影讓她倍感溫馨。

如今的有志青年怎樣找尋信仰、怎樣堅守初心,《望道》用一百年前的青年給了我們答案。正如導演侯詠所言:“百年前的那一代人可以為信念拋頭顱灑熱血,不惜犧牲自己的生命,他們把‘小我’看得不是那么重,而是把對社會的作用看得特別重。這是那一代革命者偉大的地方。我希望這種信念不要斷代,年輕人應該熟悉他們的經歷和故事,找到自己的信念信仰和自我認同。”(青島日報/觀海新聞記者 王凱)

責任編輯:劉錕鋒