“真正的英雄都在前線沖鋒陷陣,我只是一名普通的參與者,不值一提。 ”近日,記者見到了89歲的王德修老人,現為青島軍休一中心離休干部,年輕時曾參加過抗美援朝戰爭。提起這段歷史,老人十分低調,多次表示自己沒有什么特殊的事跡,只是一名普通的衛生員,但提起那些在朝鮮經歷過的驚心動魄,老人內心亦是感慨萬千。作為歷史的見證者,他向記者講述了那段戰火紛飛的戰爭歲月。

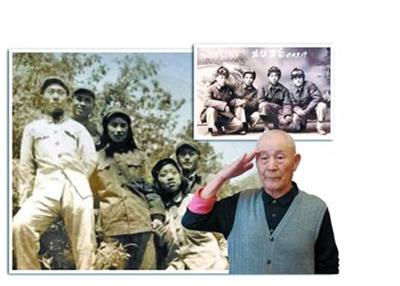

王德修(右一)與戰友在朝鮮合影。

寄“發”回家 做好犧牲準備

1948年,王德修入伍進入華東七縱隊衛生部特訓班學習化驗,成為了一名衛生員,1952年隨軍進入朝鮮。“我當時也就20歲左右,一開始不知道要去參加抗美援朝戰爭,后來我們一路從福建到了鴨綠江,這才知道要進朝鮮打仗了。 ”王德修告訴記者,當時大家心里其實很激動,“可以說,那時候大家的心情都有點 ‘迫不及待’。作為一名戰士,上戰場是很光榮的一件事情,去不了反而覺得很難受。 ”

王德修說,在進入朝鮮之前,自己悄悄剪了一小撮頭發,包好寄回了老家,表明自己已經做好了思想準備,也是給家里人一個交待。 “都知道抗美援朝就是保家衛國,在戰場上犧牲是理所當然的,每個人在去之前就已經做好有去無回的思想準備了。 ”

“我所在的二十四軍是1952年10月份入朝,算是‘黃金時代’了。 ”王德修解釋,所謂“黃金時代”指的是當時物資、武器等都稍微充足了一些,比起1950年入朝的志愿軍來說,條件已經好了一些,“更為重要的是,1952年的時候,我軍在朝鮮戰場有了一定的制空權了。 ”

血量不夠 擼袖主動獻血

戰場上打仗,既要有在前線正面交鋒的戰士,也要有充分的后勤保障。作為一名衛生員,王德修的工作就是救治傷員、轉運傷員、組織群眾積極為傷員輸血。“當時轉運、搶救都是不分白天黑夜的,每天傷員都很多,朝鮮人民、朝鮮老兵都是很熱情的,也很積極地給我們幫忙,給傷員輸血。 ”王德修告訴記者,有一次,一名傷員的情況比較危急,但是血液十分缺乏,情急之下他就站了出來。 “我的血型正好匹配,二話不說直接就輸了400cc血給那名傷員,保證了他的生命安全。”王德修表示,自從自己帶頭輸血后,許多衛生員也開始主動輸血,大家的血液挽救了不少傷員的性命。“不能上前線,在后方以這種方式輸血救人,也算是盡了自己的一份力。”

“在當時的戰場上,醫療條件很差,尤其夏天七八月份的時候,為了隱蔽,我們的醫務室都建在樹林里,很多傷員的傷口惡化程度十分嚴重,我們能做的就是盡力保住他們的性命。 ”王德修透露,“很多傷員在經過緊急救治時,僅僅只是暫時保住了性命,轉移后的情況我們就不得而知了,很多傷員會在轉移過程中二次受傷身亡。 ”

輕傷不下火線,王德修被每一名前線戰士感動著。 “有一次一名前線運回來的小戰士因為傷勢過重,有一條腿必須要截肢,當時他并不知情。上手術臺前,他脫下鞋特意擺在手術臺旁,等他術后醒來時,第一反應就是坐起來準備穿鞋繼續回戰場,可是卻發現自己的一條腿沒有了。”回憶起這個場景,王德修的語氣有些激動,“他就到處找、到處問‘我的腿呢?我的腿呢? ’,我們在旁邊聽到后心里特難受。 ”

坑道為家 落下風濕病根

“當時美軍的裝備很齊全,皮大衣、皮鞋、皮睡袋,應有盡有,但是相比起來,我們的條件就差多了,晚上只能睡在坑道里。 ”王德修說,當時在戰場上,無論是睡覺的地方還是戰地醫院,其實都建在坑道里,而這些坑道都是大家徒手一點一點挖出來的。“救治病人的地方,坑道就挖得寬一些,可以用來放手術臺和病床,但是大家睡覺的地方,就會盡量挖得窄一些,只要能躺下人就行。”據王德修介紹,這些坑道都建在山洞里,坑道里都是“石頭床”,上面鋪著油布用來擋水,晚上只有一盞小小的煤油燈用來照明。“晚上睡覺的時候,真是頭頂也滴水腳下也淌水,我這腰疼腿疼風濕的毛病都是那時候落下的。因為點煤油燈,早晨起來大家的臉上都是黑色的,也挺有意思的。 ”

王德修說,抗美援朝戰爭是一場“立體戰爭”,每天都有無數的飛機從上空飛過,幾乎沒有一天聽不到飛機聲,感覺一天24小時都能聽到飛機的轟鳴聲。

對話

記者:抗美援朝戰爭,明明我軍在裝備、武器各方面都比不上美軍,卻取得最終的勝利。作為親歷者,對此你怎么看?

王德修:抗美援朝,保家衛國,能保住朝鮮就是救中國,知道自己是為什么打仗,大家的思想很一致,正是因為有了這種信念,有了這種指導思想,才取得了最終勝利。

記者:如今再次提及參與抗美援朝戰爭,是一種什么心情?

王德修:說來慚愧,我一直覺得自己就是普普通通的一分子,不如許多在前線沖鋒的戰士轟轟烈烈,也沒有什么特殊事跡,但是去參加了就是一件自豪、光榮的事情。

記者:在你看來,愛國精神是什么?

王德修:以前我們講愛國,就是上戰場保家衛國,把自己交上去,交給國家,但是現在不一樣了,所謂愛國精神、犧牲精神更多地體現在細節中,就像這次青島全市核酸檢測,大家都盡心盡力,十分配合,這就是一種愛國,尤其看到現在90后的年輕人,信得過、靠得住,我感到很欣慰。

延伸:年近九十身體棒興趣愛好特別多

1955年10月,王德修隨軍從朝鮮回國,回國后一直在部隊從事與醫務相關的工作,直到1991年離休。當記者第一次見到他的時候,怎么也想不到眼前的老人已是89歲高齡,眼不花、耳不聾,能運動能跳舞,身板硬朗、精神矍鑠,甚至連微信都玩得轉。“平時沒事的時候打打乒乓球、寫寫毛筆字、拉拉胡琴,生活很充實。 ”在家里,王德修向記者展示了自己的才藝,“當年我還帶著胡琴去過朝鮮呢! ”

“抗美援朝”四個大字,老人提筆就來,面對記者的鏡頭,老人喊出當年“抗美援朝、保家衛國”的口號,聲音洪亮、中氣十足。 “70年后的現在,我們的生活發生了翻天覆地的變化,能夠參加抗美援朝戰爭,這是我一輩子的光榮。 ”(觀海新聞/青島早報記者 劉文超)

掃碼看老兵王德修回憶戰爭歲月視頻視頻拍攝 史鑒 視頻剪輯 寧婧

責任編輯:陳海芹