“每周一講”

4月24日是個星期一。不用專門說,于娜的家里人都知道每周的這一天她要加班。

晚上7點,位于青島市市北區上海路6號的青島市工人文化宮內,4樓“每周一講”講堂正熱鬧著。聽眾落座,設備就緒,經文化宮教育培訓部負責人于娜介紹后,當晚的講師走上了講臺。

這是“每周一講”的第1661講。就在4月初,這個講堂剛剛度過了自己的40歲生日。

不設聽課門檻,不限授課范圍,不考試不發證。作為全國范圍內開辦時間最長的公益性講座,尤其又處在信息過載的當下,“每周一講”的存在即便不算“奇跡”,也足夠神奇。

33歲的于娜是這個“神奇”講堂的第6任“班主任”。她說“每周一講”能夠延續,歸根結底是因為在這座城市里,始終有一群人篤信講堂一直以來的標語。那是一句再經典不過的語錄——知識就是力量。

為“學點什么”而來

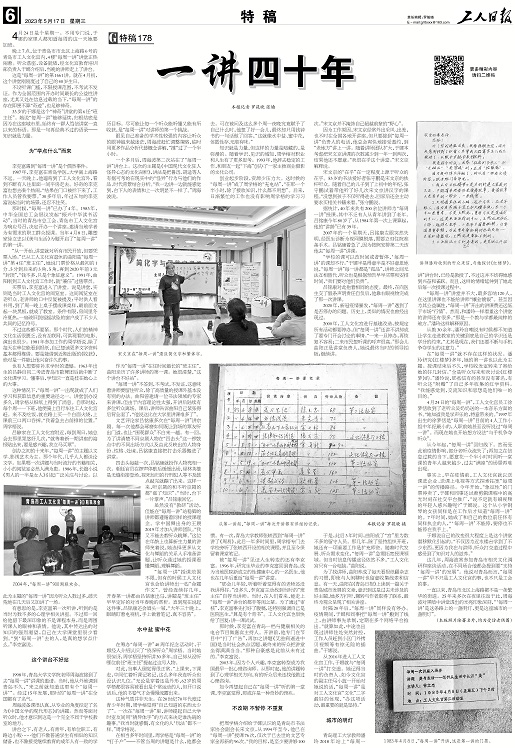

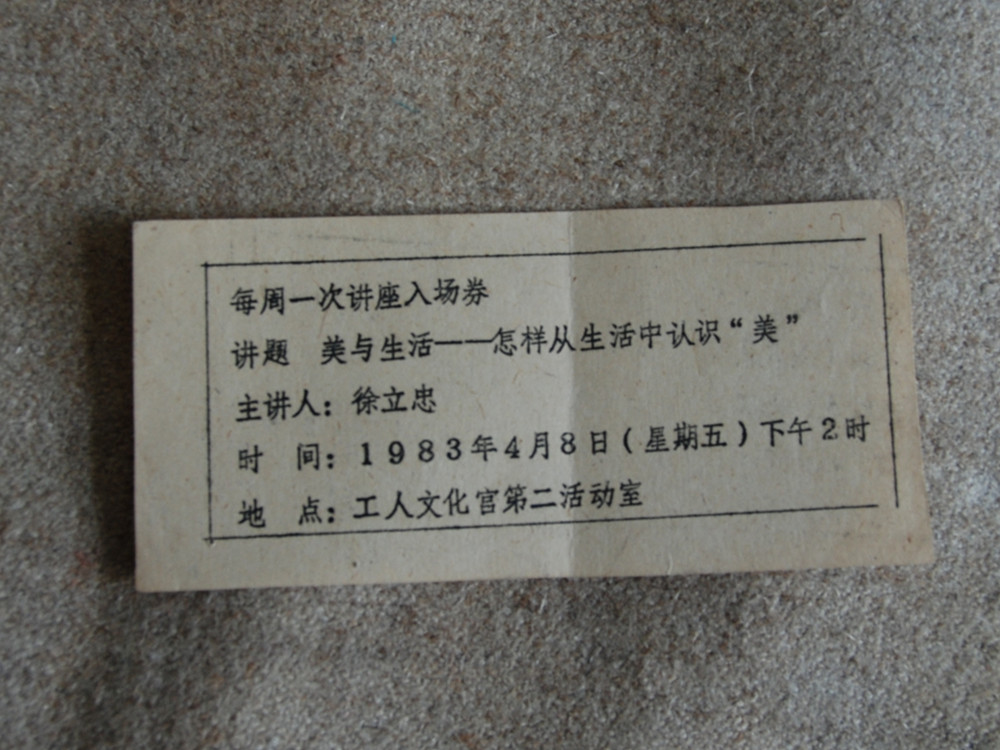

▲1983年4月8日第1講

李克富遇到“每周一講”是個偶然事件。

1987年,李克富在青島學醫,大學離上海路不遠。一天晚上,他遛彎到了工人文化宮外,看到不斷有人往里面一間平房走去。好奇的李克富也想去湊個熱鬧,“結果在門口被攔下來了,工作人員管我要票。”30多年后,年過五旬的李克富說起當時的場景,還忍不住笑。

那時候,“每周一講”已辦了4年。1983年,中華全國總工會倡議發起“振興中華讀書活動”,當時的青島市總工會、青島市工人文化宮為響應號召,決定開辦一個講座,邀請當地學者為有需求的職工群眾授課。當年4月8日,雕塑家徐立忠以《美與生活》為題開啟了“每周一講”的第一講。

▲第一張門票

“從一開始,講堂就對所有市民開放,但要憑票入場。”已從工人文化宮退休的曲陽是“每周一講”第4任“班主任”,她說門票價格從最初的1分、5分到后來的3角、5角,再到2020年前3元“封頂”,“錢不多,只是個象征意義”。1991年,曲陽剛到工人文化宮工作時,就“兼任”過售票員。

買票后,李克富進入了講堂。說是講堂,實則是當時工人文化宮的閱覽室。這間閱覽室在老聽眾、老講師的口中反復被提及:平時供人看書用,到了周一晚上桌子擺成課桌樣,最前面支起一塊黑板,就成了教室。條件有限,房間里冬冷夏熱,一扇破舊到搖搖欲墜的窗戶成了不少人共同的記憶符號。

不過這些都不要緊。那個時代,人們的精神文化生活很匱乏,沒有互聯網,可供觀看的電影、演出也很少。1981年參加工作的周學梧說,除了每天在單位能看到報紙,自己想讀更多文字資料基本都得靠借。要是能借到近期出版的《收獲》,絕對是一件能讓他興奮許久的事。

也有人想要彌補求學時的遺憾。1963年出生的呂靜自初二考進青島市歌舞團后就中斷了文化課學習。懂事后,學知識一直是掛在她心上的大事。

▲第一講提綱手稿徐立忠:《美與生活》

這種情況下,“每周一講”一出現就成了人們學習和獲取信息的重要途徑之一。講堂創辦沒多久,周學梧從報紙上得到了消息。自那時起,每個周一一下班,他便騎上自行車往工人文化宮趕。來不及吃飯,就在路上買一個白面火燒,上課前三口兩口吞掉。“我著急去占前排的位置。”周學梧說。

呂靜家在工人文化宮附近,每到周日,她總會去那里晃悠好幾次,“就等著新一期講座的海報貼出來,要是感興趣,我立馬買票”。

創辦之初的十來年,“每周一講”的主題以文學、影視藝術為主。那個年代,幾乎人人都談論文學。如果哪一次講題與當時流行的書籍相關,小小的閱覽室必然人滿為患。1986年,長篇小說《男人的一半是女人》引起廣泛關注與討論。以此為主題的“每周一講”因為聽眾人數過多,破天荒地在幾天后又加講了一場。

有意思的是,李克富第一次聽講,聽到的是當時為數不多的心理學相關講座。不過那一回給他留下最深印象的不是課程本身,而是周圍聽課人的眼神和表情。他說,其中傳達出的對知識的強烈渴望,自己在大學課堂里很少看到。“到‘每周一講’去的人,是真的想學點什么。”李克富說。

這個講臺不好站

▲八十年代講堂現場

1998年,青島大學文學院老師周海波接到了去“每周一講”講課的邀請。當時,他從外地調到青島不久,“來之前就知道這里有個‘每周一講’”。經過15年發展,那時的“每周一講”在全國都有了名氣。

周海波備課很認真,從專業的角度擬定了名為《中國文學的現代形態》的講題。然而等面對聽眾時,他才意識到這是一個完全不同于學校教室的地方。

講臺之下,有老人,有青年,有單位職工,有路邊小販……他們不像普通學生有相似的知識儲備,也不像接受繼續教育的成年人有一致的學歷目標。盡可能讓每一個聽眾能聽懂又能有所收獲,是“每周一講”對講師的第一個挑戰。

眼見自己準備的學術性較強的內容讓聽眾的眼神越來越迷茫,周海波趕忙調整策略,臨時用更多作品分析代替概念講解,“撐”過了一個半小時。

一個多月后,周海波第二次站在了“每周一講”講臺上。這次的主題是《中國現代文化狂人怪異心態的文化剖析》,講法是把魯迅、胡適等人有據可考的在現實中的“怪異”行為與他們的作品、時代背景結合分析。“我一邊講一邊就能感覺到,臺下人的表情和上一次明顯不一樣了。”周海波說。

▲第400講

作為“每周一講”在任時間最長的“班主任”,曲陽親歷了許多講師的第一課。她很清楚,“這個講臺不好站”。

“每周一講”不簽到,不考試,不發證,這意味著講師要留住聽眾,除了高質量的授課外基本沒有別的辦法。曲陽曾邀請一位書法領域的專家來講課,但由于內容理論性太強,開講后陸續有多位聽眾離場。課后,講師告訴曲陽自己緊張得后背全濕了,“他說這比在大學里講課難多了”。

文藝評論家呂銘康多次在“每周一講”講京劇。每一次他都會琢磨如何既讓到場的票友聽出門道,也讓“圍觀群眾”不白來一趟。有一回,為了講清楚不同京劇人物在“四擊頭”這一鑼鼓點中的不同出場方式以及由此反映出的人物身份、性格、處境,呂銘康直接把打擊樂器搬進了講堂。

▲第600講

四擊頭每敲一次,呂銘康就扮作人物亮相一次。朝廷官員在鑼聲停歇后緩緩出場,綠林英雄是無縫銜接登場,視死如歸的行刑犯人等不及鼓點敲完就蹦了出來。這樣一來,聽京劇的和不聽京劇的都“漲了知識”。“當時,臺下一片掌聲。”呂銘康回憶。

雖然沒有“教研”活動,但能在“每周一講”站穩腳的講師都遵循著同樣的授課理念。學中國舞出身的王晨2019年才加入講師團隊。“我又不能去教聽眾跳舞。”這位在年齡上也算新生力量的講師笑著說,她選擇更多從文化與舞蹈的關系入手準備講題,讓聽眾通過她的授課看懂舞蹈,理解舞蹈。

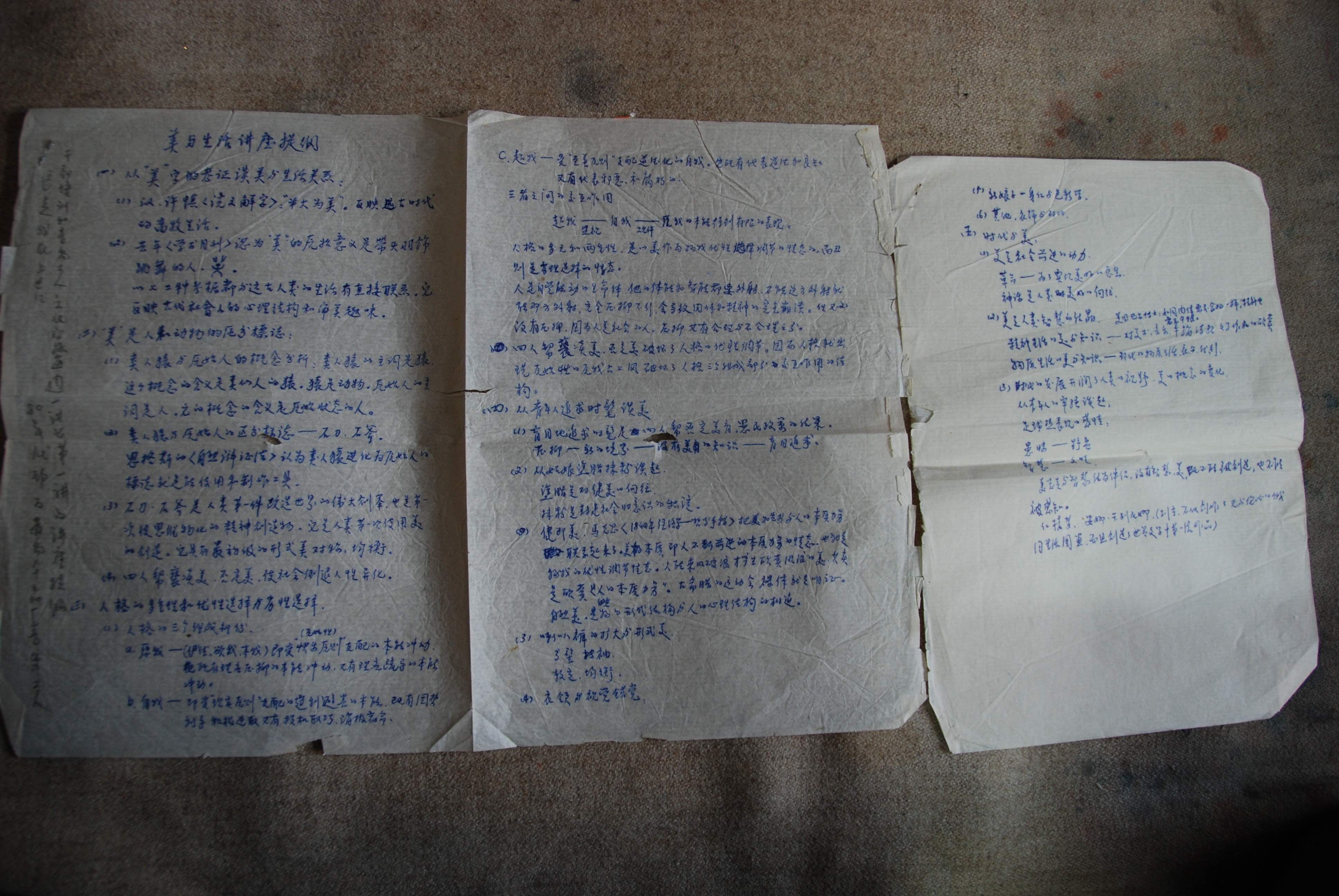

▲九十年代”每周一講“信件往來

“每周一講”授課范圍不限,但有的時候工人文化宮也會給講師出一些“命題作文”。曾經連續好幾年,開春第一講都由呂銘康出馬,講題是“班主任”早早定好的對當年春晚的賞析。直到現在說起這件事,呂銘康還會眉頭一皺,“大年三十晚上,眼睛盯著電視機,手上做著筆記,真不容易”。

水中鹽 蜜中花

▲2004年紀念講座900講

在籌辦“每周一講”40周年紀念活動時,于娜經人介紹認識了“資深聽眾”周學梧。當時她很驚訝,周學梧堅持聽講30多年,自己卻從沒聽哪位前任“班主任”提起過這號人物。

對此,當事人倒覺得很正常。“上課來,下課走,中間忙著聽課記筆記,這么多年我連聽眾也沒認識幾位。”無論是穿著還是外形,62歲的周學梧都很容易被看出是個常運動的人,但開口說話后,他的書卷氣才會慢慢流露出來。

這種氣質并非天生。在20世紀70年代度過青少年時期,周學梧覺得“自己知道的東西太少了”。一次在“每周一講”里,講師提起自己大學時室友間用“猜異體字”的方式來決定誰洗碗的趣事。“我當時就感慨,有文化的人‘玩法’都不一樣。”周學梧說。

▲2016年古光均

《讓業余合唱團唱出專業合唱團的聲音》

在相當多年時間里,周學梧是“每周一講”的“釘子戶”——不管當周的講題是什么,他都會去。可在被問及這么多個周一夜晚究竟賦予了自己什么時,他想了好一會兒,最終卻只用錢鐘書的一句話做了回答,“這就像水中鹽、蜜中花,體匿性存,無痕有味。”

知識就是力量,但這樣的力量是暗藏的,是彌漫的。隨著學識、見識的增加,周學梧對職業和人生有了更多思考。1993年,他辭去穩定的工作,和朋友一起“下海”創辦了一家主推商業攝影的文化公司。

創業起步階段,資源少壓力大。這時候的“每周一講”成了周學梧的“充電站”,“在那一個半小時,除了接收知識,什么都不用想”。后來,日漸繁忙的工作也沒有影響周學梧的學習習慣。有一次,青島大學教師張軼西到“每周一講”講了《周易》,此后一年多時間里,周學梧專門去學校旁聽了張軼西開設的相關課程,并且至今保留著課堂筆記。

▲2016年講座融合民俗展示

被“每周一講”見證人生轉變的還有李克富。1996年,研究生畢業的李克富回到青島,成為當地醫院新成立的性健康中心的一名醫生,他也在幾年后重返“每周一講”講堂。

“那會兒年輕,聽著聽著覺得有的老師還沒我講得好。”沒多久,李克富主動找到當時的“班主任”自薦當講師。當時,在人們看來,能走上“每周一講”講臺的都非等閑之輩。為了通過“審核”,李克富事先打好了腹稿,還特別強調自己是醫院醫生,“算是有個背書”。工人文化宮也很快給了回復:講一課試試。

那時候,李克富在青島一檔與健康相關的電臺節目做嘉賓主持人。開講前,他專門在節目中“打了廣告”,再加之講題《艾滋病逼進中國》是當時社會熱點話題,最終來的聽眾把講堂坐得滿滿當當。“那種自豪感是此前從未有過的。”李克富說。

▲2017年講座結合體驗開展

“學茶道,觀茶藝、品茶香”講座

2003年,因為個人興趣,李克富轉型成為我國最早一批心理咨詢師。從那時起,他的講題轉到了心理學相關方向,有的聽眾后來還找他做過心理咨詢。

如今再想起自己在“每周一講”聽的第一堂課,李克富覺得,那或許是一種奇妙的預兆。

不改期 不暫停 不重復

▲2019年”每周一講“走進中車青島四方車輛研究所有限公司

把周學梧介紹給于娜認識的是青島市書法家協會副會長宋文京,從1994年至今,他已在“每周一講”授課76次,僅次于已去世的文藝專家金再新的96次。“我的目標,是至少要講夠100次。”宋文京并不掩飾自己超越前輩的“野心”。

因為工作原因,宋文京經常外出采風、出差,也不時在全國各地開講座,但只要接到“每周一講”負責人的電話,他總會爽快地接受邀約,到“老地方”講上一講。隨著講師團隊擴大,于娜本考慮把宋文京講課的次數減少到一年一到兩次,結果他還不愿意。“我很在乎這個講堂。”宋文京解釋說。

宋文京的“在乎”在一定程度上源于聽眾的在乎。53歲的書法愛好者張守鵬是宋文京的鐵桿聽眾。隨著自己的兒子到了上初中的年紀,張守鵬試著帶他聽了好幾次宋文京講漢字的課程。“沒想到孩子不僅聽得進去,回家后還會主動要求買相關書籍來看。”張守鵬說。

據統計,40年來共有200余位講師為“每周一講”授課,其中不乏有人從青年講到了老年。呂銘康今年80歲了,從1984年第一次上課算起,他的“講齡”已有39年。

▲2022創新講座形式,結合展館實地體驗講述世界文化遺產專題講座

2007年的一個星期天,呂銘康左眼突然失明,經醫生診斷為視網膜脫落,需要立刻住院準備手術。呂銘康著急了,因為按照安排第二天該他去“每周一講”講課。

“學校的課可以改時間或者暫停,‘每周一講’的課卻不行。”于娜半是得意半是不好意思地說,“每周一講”每一講都是“孤品”,講師之間無法互相替代,聽眾也是根據預告早早買票和安排時間,“我們要對他們負責”。

呂銘康對此抱著相同的態度。最終,在向醫生交了假條聲明責任自負后,他靠右眼視物完成了那一次講課。

2020年,新冠疫情暴發,“每周一講”遇到了是否停辦的問題。歷史上,類似的情況也曾經出現過。

2000年,工人文化宮進行基建改造,按規定所有活動都要停辦,但“每周一講”還講不講卻成了要專門開會討論的事情。“一來一旦停辦,再恢復不容易;二來市民想聽課的呼聲很高。”那會兒曲陽正是講堂負責人,她說最終當時的領導拍板:繼續講。

于是,此后3年時間,曲陽成了“宮”里為數不多的留守人員。那幾年,除了堅持組織開班,她還有一項重要工作是擴充師資。隨著時代發展、聽眾需求變化,“每周一講”急需拓寬授課領域。但當時信息傳播途徑依然不多,“工人文化宮只有一臺電腦。”曲陽說。

▲2022年宋文京老師開展漢字文化專題講座

為了找講師,曲陽養成了每天看報紙翻雜志的習慣,即使與人閑聊時也留意收集線索和信息。有一天,曲陽在《青島日報》上讀到一篇關于青島城市發展的文章,意識到這是過去未涉及的好主題,她多方打聽,輾轉與作者取得了聯系,最終為觀眾呈現了相關講座。

時隔20年后,“每周一講”同樣沒有停辦。疫情期間,于娜和同事把“每周一講”搬到了線上,由講師事先錄制,定期在多個網絡平臺推出。“就算如此,中途也出現過講師住處突然封控,工作人員趕到小區門外拷貝視頻等有驚無險的插曲。”于娜說。

從2016年進入工人文化宮工作,于娜就與“每周一講”打交道。她記得當時的負責人、如今文化宮的副主任馬小蕊一開始對她說的話,“每周一講”是對工人文化宮“文化”二字最好的體現,“辦這項活動,最重要的就是堅持。”

城市的明燈

▲2023年宋文京《從車間走來——青島工人藝術家現象》

青島理工大學教師潘玲2018年站上“每周一講”講臺時,已經是教授了,不過這并不妨礙她感到興奮和雀躍。而且,這樣的情緒延伸到了她此后每一次授課過程中。

“每周一講”講堂并不大,最多容納120人,在這里講課也不能給講師“鑲金鍍銀”。甚至因為其公益屬性,“每周一講”開出的講課費還遠低于市場“行情”。然而,和潘玲一樣看重這個講堂的講師還有很多。“那是一個教與學都最純粹的地方。”潘玲這樣解釋原因。

從教30余年,潘玲自嘲說有時候都不知道讓學生走進教室的關鍵到底是自己的學識還是學分的約束,“尤其是現在,我們還要不斷與手機爭奪學生的注意力。”

▲《我與”每周一講“》征文手稿

在“每周一講”就不存在這樣的狀況。潘玲研究《紅樓夢》多年,她的第一講也以此為主題。授課結束后不久,學校收發室轉來了寄給她的好幾封信。“全是聽眾寫來和我討論《紅樓夢》的。”潘玲說,那些信有的甚至沒有署名,有聽眾還“附贈”了自己多年收集的紅學資料。“我能感覺到,交流知識和思想是他們唯一的目的。”

4月24日的“每周一講”,工人文化宮員工徐夢恬收到了老聽眾吳奶奶送的一本音樂方面的書。“她知道我是學聲樂的,特意帶來的。”1997年出生的徐夢恬是“每周一講”目前的4人工作小組中年紀最小的,入職前她甚至沒聽說過“每周一講”。而現在她也開始想方設法“與手機爭奪聽眾”。

從今年起,“每周一講”回歸線下。然而受此前疫情影響,部分老聽眾流失了;再加之在信息過載的當下,愿意花一個半小時時間聽一堂課的青年人越來越少,過去“滿座”的場景再難出現。

▲“每周一講”優惠卡

事實上,早在疫情前,工人文化宮就以送課進企業、送課上電視等方式探索拓寬“每周一講”的傳播路徑。今年開始,“象征性”的門票停賣了,于娜和同事還試著剪輯課程中的高光時刻在社交平臺推廣,“說不定就有刷視頻的年輕人感興趣呢?”于娜說。這個從小學鋼琴的女孩同樣是在工作后才知道“每周一講”的。7年時間,她成了和自己的數位前任懷有同樣執念的人,“‘每周一講’不能停,要停也不能停在我手上。”

于娜說自己的改變很大程度上是這個講堂潛移默化引起的。“不僅因為近水樓臺學到了不少東西,更因為我在與講師、聽眾打交道過程中感受到了知識對人的滋養。”

▲2023年4月10日,啟智凝心四十載 聚力奮進“工”未來——紀念“每周一講”職工大講堂開講40周年特別節目成功舉辦

這幾年,周海波常參加青島市相關文化調研和座談活動,在不同場合他都會提到要“支持‘每周一講’的發展”。他說對青島而言,“每周一講”早不只是工人文化宮的事,也不只是工會的事。

一直以來,青島市北區上海路都不是一條繁華的街道。25年來多次在夜里往返于此,周海波對黑暗中講堂透出的光亮印象深刻,“‘每周一講’是這條路上的一盞明燈,更是這座城市的一盞明燈”。