紙上得來不覺淺(1800字)

——讀《大英博物館世界簡史》

作者:張瑜

今春宅家抗疫期間,正是靜下心來讀書的好時機。厚厚一本《大英博物館世界簡史》,也在不知不覺中翻到了末尾。合上書卷,回憶起2017年8月在上海看展的情形。大英博物館,作為世界四大博物館中的翹楚,曾舉辦過一次“百物展”,拿出館藏中有代表性的一百件物品在全球巡回展出。出于對承接能力、觀眾素質等因素的綜合考量,在中國大陸選擇了北京和上海兩個城市辦展。展覽現場,到處可見慕名而來的人群。然而在人頭攢動,時間有限的情況下,那些沉默不語、色調暗淡、古舊斑駁甚至殘缺破損的展品,能給參觀者帶來的啟迪和感悟實在有限,更遑論深度了解展品的前世今生,布展的原則構思等等。一本《大英博物館世界簡史》在手,這一切的遺憾都將得到彌補。

在這部由大英博物館前任館長尼爾?麥格雷戈領銜編纂的鴻篇巨制里,一百件珍貴文物以五件為一個單元,共劃分成二十個單元,便于讀者了解在同一段歷史時期,發生在不同地方的故事,從而建立一種橫向聯系的歷史觀。當然,如果足夠細心,還可以看到一個更為有趣的橫向聯系:書中附錄了四張世界地圖,一百件展品以二十五件為單位分成四個斷代,每個斷代展品的出圖地點在地圖上一目了然。第一張圖(公元前200萬年到公元前300年)的展品出土地集中在西亞兩河流域、東亞及地中海地區,到了最后一張圖(公元1585年到公元2010年)的展品出土地已是星羅棋布。把這四張世界地圖連起來看,可以非常直觀地感受到人類文明的星火如何漸成燎原之勢。這一匠心巧思,可說是送給耐心讀到最后的讀者的特別彩蛋。

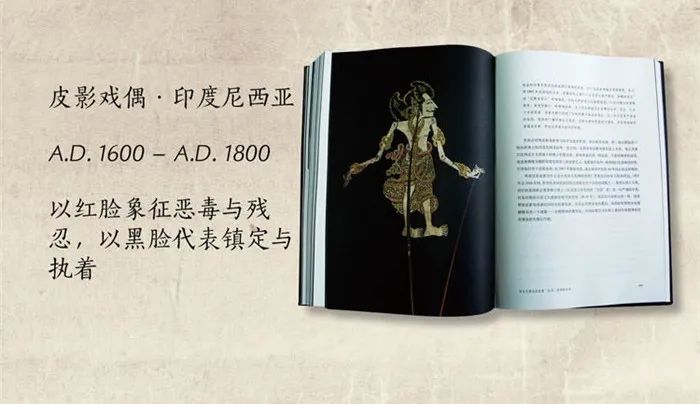

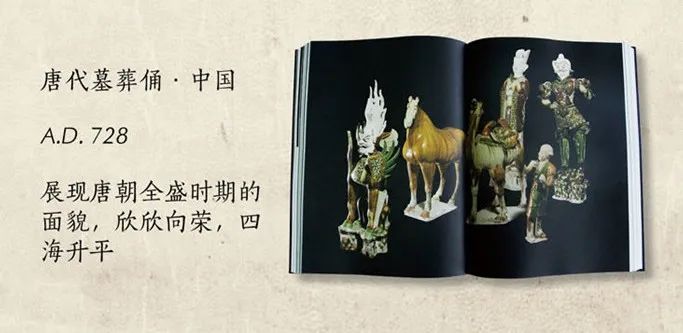

對于1753年建館并提出“包羅萬象”和“免費向所有人開放”宗旨的大英博物館來說,嘗試從蕓蕓藏品中遴選出一百件來講述二百萬年的世界史并非易事,展品確定的原則是非常重要的第一步。關于這一點,書中給出了尼爾?麥格雷戈的權威解答:“這些物品應盡可能公平地選自全球不同地區,盡可能多方面地展現那些已被證實切實可行的人類經驗,并讓我們了解各個社會的全貌,而非只著眼于權貴階層。因此,它們必須在收錄偉大藝術品的同時也包含日常生活必需品。”因此,在這些展品中,我們可以看到鐫刻著多元并存、仁慈非暴力治國方針的阿育王柱,了解到在稍晚于孔夫子時代的古印度,皈依佛教的阿育王堅持施行仁政,而其思想開啟的悠久傳統,直接影響到圣雄甘地;也可以看到一個出土于英格蘭薩福克郡,高約十厘米的銀制胡椒瓶,整體造型是一位羅馬貴婦的半身雕像,眼睛和嘴唇部分使用了黃金,會產生眼波流動,嘴唇輕啟的靈動效果。它的底部有精巧機關,扭動把手,可以選擇全開、全閉或者半開。想象一下,在一千五百年前羅馬治下的英格蘭,這樣一個胡椒瓶在給人們帶來東方香料神秘味道的同時也一定曾經被反復把玩。歷史,不僅僅是權威高冷,神秘晦澀,也可以是柴米油鹽,活色生香。這樣的博物館展品豐富立體,可知可感,易于親近,而不是躲在展櫥里面自說自話。

《大英博物館世界簡史》對每一件展品都有其前世今生的故事描述,以及對它的現世影響的客觀評價。為佐證觀點,還多方引用專家學者的評述,信息量之大可想而知。例如,一張印制于1617年德國萊比錫的宗教改革運動一百周年宣傳畫,為何得以入選?讀罷《宗教改革百年紀念宣傳畫》一文,自會明了對西方歷史而言,宗教因素是一把鑰匙,經濟社會發展、國家政權更迭、戰爭沖突發生,都可以用這把鑰匙解鎖。1617年制作這張宣傳畫時,羅馬教皇呼吁天主教國家團結起來鏟除異教,以武力反對宗教改革運動。作為回應,相對松散弱勢的新教徒選擇了價格低廉易于傳播的木版印刷宣傳畫發聲。在這張畫里,宗教改革先驅馬丁?路德用大號鵝毛筆寫下“論豁免權”,這是他對天主教廷出售豁免權的攻擊文章的標題。這只鵝毛筆一直延伸到畫面中央標著“羅馬”字樣的城市,并徑直穿過一頭蹲踞其上,名為“教皇利奧五世”的獅子的腦袋。無疑,在酒館和市場里,這張廣泛張貼的宣傳畫起到了號召和宣傳作用,信眾藉此回憶起教廷的黑暗、殘酷和貪婪,接下來的宗教改革則順應民意,呼之欲出。從更深層次說,這場賦予人們自由、自尊、自信,把人們從宗教狂熱、宗教桎梏、宗教愚昧中解脫出來的改革運動,也成為下一個百年爆發的思想文化啟蒙運動的先聲。

《大英博物館世界簡史》摒棄居高臨下的說教,始終用包容開放的態度幫助和鼓勵讀者充分發揮想象力,細心解讀和欣賞一段段無法親身體驗,甚至觸碰都是一種奢望的歷史,并且詩意地進行重建,最終形成個人關于世界、關于歷史的觀點。這段閱讀旅程新奇有趣,充滿冒險,但因為有大英博物館老館長陪伴引導,故而值得前往。

(作者簡介:張瑜,青島市城鄉建設委員會工作人員)

責任編輯:單蓓蓓