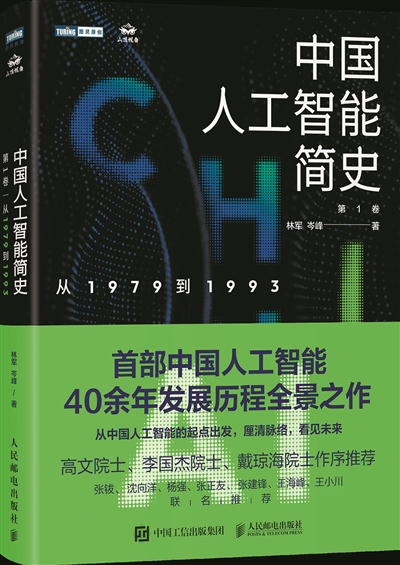

書名:中國人工智能簡史:從1979到1993

作者:林軍 岑峰 著

出版社:人民郵電出版社

出版時間:2023年8月

面對人工智能這樣一個新興產業,似乎更應該做的是眺望未來,那回溯歷史的價值是什么?

從《中國人工智能簡史:從1979到1993》中,人們也許能找到答案。

走出ChatGPT 的喧囂和焦慮,回到早在上世紀70年代中國人工智能的起點,復盤國家戰略的層層推進,了解那些科學家極富個性的故事以及技術的突破和沉寂那戲劇般的起伏,也許我們才能更清晰地看到未來。

就像那句西諺所說 “除非你知道你去過哪里,否則你無法知道你將要去哪里”。歷史從未終結,它始終敞開,人們如何看待歷史往往決定了他將如何把握未來,正是在這個意義上克羅齊說出了那句名言“一切歷史都是當代史”。

本欄特摘編鵬城實驗室主任、中國工程院院士、前中國計算機學會理事長高文為本書所作的序言,以饗讀者。

本書是總計三卷中的第一卷,全書計劃講述中國人工智能40年的發展史。

中國的人工智能研究剛好趕上20世紀70年代末開始的第二波人工智能浪潮,是一個“承前啟后”的重要時期。在這一階段,我們不僅在符號主義人工智能的研究上取得了世界級的成果,也趕上了神經網絡研究的浪潮,更重要的是,在前人研究和論證的基礎上,國家決定啟動“863計劃”的研究。在20世紀90年代國際人工智能研究進入低谷的時候,“863-306計劃”的實施培養了一大批進入國際高技術前沿的計算機人才,為我國實現創新驅動戰略奠定了人才基礎。

人工智能的發展是一個螺旋式前進的過程。在前一波AI浪潮沉寂了一段時間后,前兩年大家都覺得AI“大風”來了,必須趕快前進,不要掉隊;這兩年人工智能有所降溫,大家冷靜下來后開始發現,AI還是面臨很多挑戰。而當下ChatGPT 的爆火,又讓公眾對人工智能有了新的興趣。

AI現在主要的缺陷或者說不足是在機器學習方面。深度學習,即深度神經網絡是機器學習的一種方法,這種方法確實可以解決很多問題,也取得了很大的成功。但深度學習也要發展。我去美國開會,馬里蘭大學一位知名的AI專家調侃說,現在“深度學習有深度而無學習”(Deep Learning — Deep YES,Learning NO)。這是因為這樣的學習嚴格來說不是學習,而是訓練,是用大數據在訓練一個數學模型,而不是真的學習到知識。

更大的問題是人們不知道機器學習是怎么解決問題的。在神經網絡里,有很多東西沒有辦法被定性和解釋,這是比較難的一個問題。解決了這個問題,AI可能又會迎來一波大的浪潮。

用人的一生來比喻,今天的人工智能水平大概是剛上小學的程度,后面還有很長的路可走。對于未來,我們需要思考AI 現在做了多少事,未來還有多少事需要做。

事實上,我們現在所解決的AI 問題還是很小的一部分。AI 涉及的問題可以分為四類。

第一類是可統計可推理的AI 問題。這一部分在工業界已經可以使用,可以應用于機器人,應用于各種各樣的知識決策系統。

第二類是不可統計可推理的AI 問題。這類AI 問題靠大數據解決不了,只能靠傳統的邏輯和規則來處理。

第三類是可統計不可推理的AI 問題。有大數據,通過大數據都能統計出規律,但是用語言表述邏輯和因果關系相當復雜。這方面的曙光已經初現,但是也需要更多的突破。ChatGPT 正是在這個問題上取得了大的飛躍。

第四類是不可統計不可推理的AI 問題。這是最難的AI問題。沒有模型和數據,這類問題未來機器人不可能涉足,也不可能勝過人。

AI給全社會,尤其是給自動化領域、機器人領域帶來的機遇是非常多的。過去幾十年,我們經歷了比較大的浪潮,第一波是PC 浪潮,它給信息領域帶來了顛覆性的影響。之后是互聯網浪潮,它成就了一大批互聯網公司,如谷歌、百度。緊接著是移動互聯網的新一波浪潮,蘋果、華為等都是乘著這一波浪潮起來的公司。下一波是什么?一定是AI,下一波公司中如果能再出現蘋果、華為這樣的公司,那它一定是AI公司。

目前,我國的人工智能發展總體來講有優勢也有短板。優勢有四個:強有力的政策支持、龐大的數據、豐富的應用場景、非常多的有潛力的年輕人。同時有四個短板:基礎理論和原創算法薄弱、關鍵核心元器件薄弱、開源開放平臺建立不足、高端人才不足。

既然有這四個短板,我們該怎么辦?實際上,科技部在新一代人工智能發展規劃方面已經有了一個很好的前瞻性考慮,基本原則有四個:一是科技引領,二是系統布局,三是市場主導,四是開源開放。目標是中國的人工智能到2025年其中一部分能夠達到領先水平,到2030年總體上能夠走在前面。