到圖書館只是為了借書或者看書嗎?當(dāng)然不是。時(shí)下,這個(gè)曾在當(dāng)年深得文藝青年鐘愛的文化公共空間,正在全方位構(gòu)建一種人與書的新型相處方式,以豐饒的“大文化”方式激活城市文藝想象力,承載起時(shí)代的文化理想和生活情懷,氤氳為城市的新意象和新形神,從城市的精神港灣變身有品位、有溫度的城市會(huì)客廳。

閱覽萬卷、溫存于心。從不久前2023年中國圖書館年會(huì)和“一帶一路”公共圖書館學(xué)術(shù)交流會(huì)議等全國公共圖書館的“團(tuán)建”中也可以讀出,圖書館正與美術(shù)館、博物館一道,并列為城市文化力量和文藝輸出的“三駕馬車”。這些復(fù)合型的公共文化空間沉浸式嵌入日常生活,是心靈的棲息地,是知識(shí)的補(bǔ)給站,是打卡的網(wǎng)紅點(diǎn),更是一座城市氣象萬千的精神符號(hào)與文化名片。

青島市圖書館的正門入口。

世上最好的事莫過于讀書

從2014年起提出“倡導(dǎo)全民閱讀”,到2017年提出“大力推進(jìn)全民閱讀”,再到2023年提出“深入推進(jìn)全民閱讀”,全民閱讀連續(xù)10年被寫入政府工作報(bào)告。

閱讀推廣是圖書館的天然使命。2018年初,《公共圖書館法》頒布實(shí)施,閱讀推廣作為“全民閱讀”重要舉措和圖書館服務(wù)的核心工作之一,已經(jīng)被列入《公共圖書館法》。公共圖書館作為文化傳播和社會(huì)教育的重要機(jī)構(gòu),是閱讀推廣活動(dòng)的重要引領(lǐng)者和踐行者。在多元化閱讀組織中,公共圖書館服務(wù)更具中立性、公益性、均等性、客觀性,是倡導(dǎo)和推進(jìn)全民閱讀的最主要、最有力的組織者和實(shí)施者之一。

全國政協(xié)委員、江蘇省政協(xié)副主席、南京師范大學(xué)教授朱曉進(jìn)表示,圖書館有豐富的圖書資源和凝聚讀者的優(yōu)勢(shì),是推動(dòng)全民閱讀的主力軍、主陣地,一個(gè)公共圖書館就是一所“閱讀學(xué)校”。多年來,各地圖書館積極開展閱讀征文、閱讀競(jìng)賽、優(yōu)秀讀者評(píng)選等活動(dòng),為推動(dòng)全民閱讀發(fā)揮了積極作用。圖書館可以按照“閱讀字?jǐn)?shù)——閱讀質(zhì)量——撰寫文章”的遞進(jìn)路徑,建立閱讀成績(jī)、星級(jí)讀者、閱讀學(xué)位激勵(lì)機(jī)制,培養(yǎng)讀者閱讀素質(zhì)。

市圖書館的“文化大講堂”品牌活動(dòng)已深入人心。

世上最好的事莫過于讀書。一方面,閱讀是書迷們仰望的精神燈塔,很多圖書館一座難求;可另一方面,手機(jī)普及派生出的短視頻熱,一再助長著數(shù)字閱讀的碎片化模式。中國新聞出版研究院發(fā)布的第二十次全國國民閱讀調(diào)查結(jié)果顯示,從對(duì)各類公共閱讀服務(wù)設(shè)施的使用情況來看,2022年我國城鎮(zhèn)成年居民中,使用過公共圖書館的比例為14.9%;使用過社區(qū)閱覽室/社區(qū)書屋/城市書房的比例為12.1%;使用過報(bào)刊欄的比例為10.3%。

單純從數(shù)字解讀,圖書館這類公共文化機(jī)構(gòu)的“打卡率”,對(duì)照“全民閱讀”這個(gè)概念似乎相去甚遠(yuǎn),實(shí)際上人們參與公共圖書館的方式變得更加多元,也更加立體。今天,為更多讀者服務(wù)的公共性已成為現(xiàn)代圖書館的最大特征。圖書館沒有成為“古早”的文化地標(biāo),而是成為越來越多人的精神原鄉(xiāng)。能夠參與到圖書館的各種活動(dòng)中,或者成為圖書管理員成為很多人的至高理想。

圖書借閱是圖書館永不過時(shí)的基礎(chǔ)功能。

熱播的紀(jì)錄片《但是還有書籍》豆瓣評(píng)分高達(dá)9.4分。這部紀(jì)錄片第二季的第一集,推出的就是《我們的圖書館》。這是三位與圖書館相關(guān)的主人公的故事:98歲的古籍版本目錄學(xué)家沈燮元、自學(xué)掌握十幾門外語的國圖“掃地僧”顧曉軍、在四川塔公草原上建起鄉(xiāng)村圖書館的“95后”藏族僧人久美。他們豐盈有趣的精神世界定格于時(shí)代爛漫動(dòng)人的閱讀風(fēng)景,點(diǎn)燃了更多人對(duì)圖書館和讀書的熱愛之火。

多維度的文化體驗(yàn)

到底什么是詩和遠(yuǎn)方呢?其實(shí),最貼切的答案便是圖書館。圖書館讓許多讀者享受著一份形而上的愉悅,在讀書破萬卷中感受著“身未動(dòng)心已遠(yuǎn)”的悸動(dòng)與恬靜。除了讀書的快意,圖書館以“迷宮、樂園、港灣、彼岸”的多維度空間,給予人們多彩斑斕的文化體驗(yàn)。

日前,《中國作家》刊登了知名作家、藏書家、資深讀書人姚法臣的《閑話〈學(xué)林漫錄〉》。近兩萬字的“讀書筆記”,以珍貴的學(xué)術(shù)樣本模板,給讀者帶來深刻而博大的精華版“書海泛舟”。不久前,姚法臣應(yīng)邀成為青島市圖書館“青島文化大講堂”的嘉賓。“愛上讀書,見到光!”的主題講座,令觀眾領(lǐng)略讀書的美妙文化力量。

圖書館是最安靜的角落,卻涌動(dòng)著最活躍的思想。據(jù)介紹,作為“市十大文化品牌”之首和山東省公共圖書館特色服務(wù)品牌,“青島文化大講堂”自2002年開辦以來,邀請(qǐng)了著名歷史學(xué)家、中央文史館館員葛劍雄,著名外交活動(dòng)家章含之,中科院院士鄭守義,《靠山》的作者、青島市作協(xié)主席鐵流等名家做客文化大講堂,成為一道溫暖的“書風(fēng)景”。

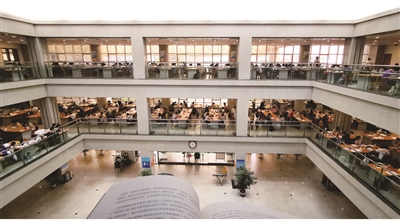

市圖書館永遠(yuǎn)一座難求。

書香致遠(yuǎn),意氣風(fēng)發(fā)。“青島文化大講堂”是青島市圖書館打造“最美公共文化空間”,無縫隙與讀者雙向奔赴的文化品牌之一。青島市圖書館館長徐月霞介紹,僅2022年,青島市圖書館就舉辦各類公益文化活動(dòng)847場(chǎng)。“全省公共圖書館首屆全民閱讀推廣品牌項(xiàng)目”—“仲夏閱讀季”推出了“青圖有約、花樣閱讀、佳片夜話、我行我秀”等四大特色板塊;“閱讀推廣人”制度、本土作家閱讀課堂、圖書館換書大集、“紅色閱讀季”、書畫攝影展等活動(dòng)舉行,公共圖書館就像是一顆馨香的種子,植入城市的每一個(gè)角落。

從重藏輕用,到藏以致用,再到資源共享,青島市圖書館的功能在大時(shí)代里不斷更新屬性。僅僅在引領(lǐng)讀者延伸閱讀的方式上,就可謂“挖空心思”,以點(diǎn)亮每個(gè)圈層的讀書熱情。

“尤其到了節(jié)假日,家長來圖書館遛娃,不僅可以讓孩子養(yǎng)成良好的閱讀習(xí)慣,而且還可以參與到各種少兒公益讀書會(huì)。”徐月霞介紹,比如“磨耳朵”英文故事薈、小貝殼快樂營童讀歷史、“小書苗”成長計(jì)劃-繪本領(lǐng)讀三大全新活動(dòng)版塊,開啟了孩子望向更廣闊未來的一個(gè)窗口。實(shí)際上,除了針對(duì)兒童讀者的“有心”,圖書館對(duì)各個(gè)群體的閱讀,都有著自己的考量與用心。“三分鐘get一個(gè)小技能”講座,教授老年人“如何查閱電子報(bào)刊”“如何進(jìn)行書目檢索”。“閱讀心體驗(yàn)·視障讀者讀書會(huì)”“視障讀者無障礙閱讀技能培訓(xùn)”等活動(dòng),豐富了盲人讀者的精神生活。

古典與現(xiàn)代的文化交匯處

1929年,由王統(tǒng)照、杜宇等主編的青島第一個(gè)新文化文學(xué)期刊《青潮月刊》問世。此后,青島地方期刊如雨后春筍紛紛問世,客觀上形成了近代青島地方文化、傳統(tǒng)文化、西方文化交流并存的開放格局,也因此留下了這一時(shí)期寶貴的地方文獻(xiàn)資料。日前,“刊載萬象 期以傳承——青島市圖書館館藏民國地方期刊展”于濟(jì)南市圖書館“海右書館”舉辦。很多熱愛文史的讀者紛至沓來,從這些民國期刊中“尋覓”青島歷史記憶。

盛世修文是久久為功的文化事業(yè)。目前,很多公立圖書館積極做好收藏文獻(xiàn)并發(fā)揮其文創(chuàng)價(jià)值,使館藏古籍得以在新時(shí)代散發(fā)熠熠生輝的厚重光亮。

比如,陜西省圖書館館長依托館藏資源、地方特色文化等內(nèi)容開發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品,持續(xù)舉辦了“我是圖書修復(fù)師”雕版印刷體驗(yàn)等活動(dòng),為大眾普及推廣古籍文獻(xiàn)保護(hù)和修復(fù)知識(shí),讓古籍活在當(dāng)代,活在日常生活中。

比如,青島市圖書館對(duì)數(shù)字化古籍添加青圖水印,并把數(shù)字化古籍全部上傳館內(nèi)古籍?dāng)?shù)字化服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了古籍全文線上閱覽,在兼顧古籍版權(quán)保護(hù)的同時(shí),拓展了傳統(tǒng)文獻(xiàn)閱讀方式,有效解決了古籍文獻(xiàn)的“藏用矛盾”。對(duì)館藏近3萬條民國文獻(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查,對(duì)當(dāng)下的城市更新和紅色文化傳播起到了重要的作用。據(jù)介紹,青島市圖書館前身為創(chuàng)建于1924年的膠澳商埠公立通俗圖書館,歷史悠久、館藏豐富,是全國古籍重點(diǎn)保護(hù)單位,尤其在民國文獻(xiàn)的收集、整理、保護(hù)、開發(fā)等方面做出了許多開創(chuàng)性工作。

有意思的是,一方面,圖書館的館藏古籍游刃有余地活在當(dāng)下。另一方面,圖書館的數(shù)字化進(jìn)程亦是大刀闊斧。更多讀者通過手機(jī)便可以享受館藏的海量資源,在上下班的路上、戶外放松的時(shí)候,利用碎片的時(shí)間去閱讀、學(xué)習(xí),讓圖書館隨時(shí)在身邊,無疑對(duì)促進(jìn)全民閱讀意義非凡。

“新的生態(tài)與超越:共創(chuàng)圖書館的智慧未來”主題論壇是2023年中國圖書館年會(huì)的重要活動(dòng)之一。針對(duì)圖書館未來發(fā)展、生態(tài)構(gòu)建、前沿技術(shù)應(yīng)用等進(jìn)行探討。中國圖書館學(xué)會(huì)副理事長、上海圖書館館長陳超說,面對(duì)大閱讀趨勢(shì)和需求帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn),圖書館唯有順勢(shì)而為,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,向“智慧復(fù)合型圖書館”發(fā)展,使圖書館成為一個(gè)真正以閱讀為核心的公共文化活動(dòng)空間。(青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾?崔燕/文 王雷/圖)

記者手記

但是還有書籍

“沒有一艘非凡的戰(zhàn)艦,能像一冊(cè)書籍,把我們帶到浩瀚的天地……”美國詩人艾米莉·狄金森的這首詩,鏗鏘有力地道出了讀書的神奇力量。

你有多久沒有閱讀紙書了?你有多久沒進(jìn)圖書館了?在手機(jī)讀屏成為一種潮流或說是習(xí)慣的今天,圖書館行使的社會(huì)職能已經(jīng)從傳統(tǒng)的讀書、借書等與閱讀有關(guān)的單一性職責(zé),轉(zhuǎn)身為一個(gè)綜合性公共文化機(jī)構(gòu)。普惠而高級(jí)的文化輸出,是離大眾最近的“天堂的隔壁”。正如那句耳熟能詳?shù)牟柡账姑洹叭绻刑焯茫且欢ㄊ菆D書館的模樣。”

圖書館保存著文化的火種,也涵養(yǎng)著未來的新知。構(gòu)建以圖書館為主體“一刻鐘閱讀圈”,是延伸圖書館閱讀半徑的有力載體。截至2022年,全國已建成約3300家公共圖書館、10萬多家實(shí)體書店、58.7萬家農(nóng)家書屋,形式多樣的閱讀空間極大豐富了人民群眾的閱讀體驗(yàn)和精神文化生活。但對(duì)于一些居民來說,圖書館離家太遠(yuǎn)、開放時(shí)間不合適等,都影響了居民去圖書館的密度。

第二十次全國國民閱讀調(diào)查結(jié)果顯示,2022年,我國城鎮(zhèn)成年居民對(duì)居住的街道附近有公共圖書館、社區(qū)閱覽室/社區(qū)書屋/城市書房、報(bào)刊欄等至少一種公共閱讀服務(wù)設(shè)施的知曉率為52.5%。其中,對(duì)公共圖書館的知曉率30.7%;對(duì)報(bào)刊欄的知曉率為25.8%;對(duì)社區(qū)閱覽室/社區(qū)書屋/城市書房的知曉率為27.1%。這項(xiàng)數(shù)字表明,目前還有些人不知道附近的圖書館在哪兒,或者不知道附近有沒有圖書館。

要營造書香社會(huì),公共閱讀服務(wù)設(shè)施還有很大的提升空間。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前我國僅高校就有近3000所,并且許多校內(nèi)圖書館藏書量巨大,而只對(duì)本校師生開放,某種程度上也屬浪費(fèi)。其實(shí)高校圖書館向社會(huì)開放是大勢(shì)所趨。早在2012年的時(shí)候,北京已經(jīng)成立了首都圖書館聯(lián)盟,讓北京市民僅憑一張讀者卡,即可在市內(nèi)60所圖書館通借通還,其中包括34所高校圖書館。

除了擴(kuò)大公立圖書館的“朋友圈”,通過社會(huì)資源,加強(qiáng)社區(qū)圖書館的建設(shè)亦勢(shì)在必行。今年6月,青島市圖書館如是音樂分館向市民開放,青島濱海有了一處閱讀與音樂的文化共生體,同時(shí)給附近的居民提供了讀書的便利。很多人笑稱,從此他們居住的小區(qū),因?yàn)橛辛藞D書館的存在,就是具有附加值的“書區(qū)房”了。

但是還有書籍。這里是紅塵萬丈里的桃花源,也是眺望世界的窗口。圖書館,無疑令城市更美好。(青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾? 崔燕)

責(zé)任編輯:王逸群