青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞11月13日訊 11月6日,一張50000元的行政處罰繳款單回執(zhí)交到青島市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(以下簡(jiǎn)稱“支隊(duì)”),這是支隊(duì)自去年7月底成立以來(lái),在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域執(zhí)法打響的“第一槍”。

事情要從半個(gè)月之前說(shuō)起,10月23日,由省市場(chǎng)監(jiān)管局督辦的一份厚達(dá)383頁(yè)的投訴函落到了支隊(duì)。面對(duì)厚厚的投訴函,執(zhí)法人員立刻意識(shí)到案源的重要性和緊迫性,迅速啟動(dòng)研判機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)機(jī)制。

俗話說(shuō),“兵貴神速”。為盡快查證線索,推進(jìn)案件調(diào)查,執(zhí)法人員第一時(shí)間驅(qū)車(chē)趕往青島某公司開(kāi)展核查確認(rèn)。期間執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn),該公司商標(biāo)注冊(cè)證核定使用商品/服務(wù)項(xiàng)目第42類(lèi)與舉報(bào)人注冊(cè)商標(biāo)“中檢”第42類(lèi)相類(lèi)似,企業(yè)名稱中的“中檢”字號(hào)有誤導(dǎo)公眾的嫌疑。

在對(duì)當(dāng)事人調(diào)查取證過(guò)程中,該公司法定代表人王某積極配合執(zhí)法人員開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查,但因他一直從事專業(yè)技術(shù)研究和業(yè)務(wù)對(duì)接工作,對(duì)《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》(以下簡(jiǎn)稱《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》)缺乏足夠的學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí),特別是執(zhí)法人員在告知該公司擅自使用注冊(cè)商標(biāo)“中檢”作為企業(yè)名稱中的字號(hào)導(dǎo)致引人誤解和混淆,構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為時(shí),王某始終認(rèn)為其公司沒(méi)有違法違規(guī),沒(méi)有侵害舉報(bào)人的合法權(quán)益,直喊冤枉表示十分不理解。

為讓證據(jù)鏈更加完整清晰,執(zhí)法人員先后3次開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)普法送法、送服務(wù)送幫助,面對(duì)面向王某講解《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的出臺(tái)背景、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的種類(lèi),重點(diǎn)結(jié)合該公司的違法行為講解混淆行為的法理、構(gòu)成要件、舉證要素、法律條款以及法律責(zé)任等內(nèi)容,并對(duì)相關(guān)法院判例和行政處罰有關(guān)案例進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交流、答疑釋惑,逐漸讓王某對(duì)公司的違法事實(shí)有了清晰清醒的認(rèn)識(shí),對(duì)混淆行為的概念和界限有了更深的理解,對(duì)公司使用他人注冊(cè)商標(biāo)“中檢”作為企業(yè)名稱中的字號(hào)導(dǎo)致引人誤解和混淆、構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的違法事實(shí)予以認(rèn)定。

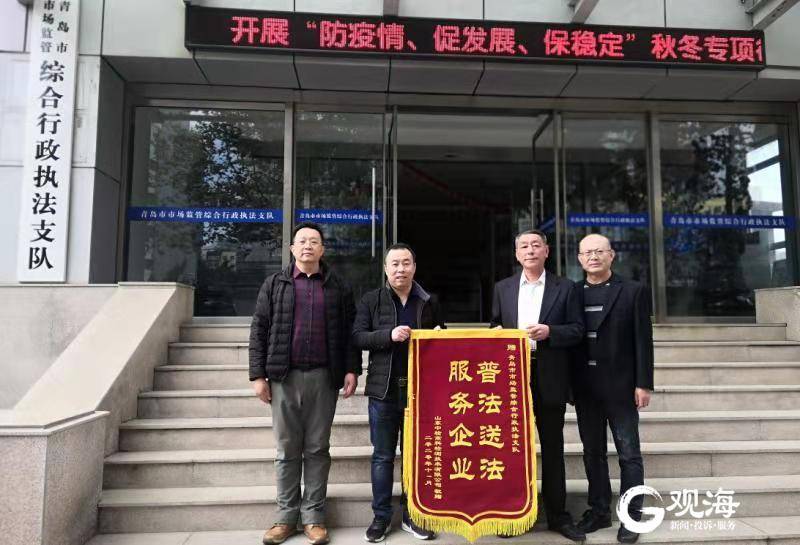

在執(zhí)法人員結(jié)束第二次調(diào)查時(shí),王某握著執(zhí)法人員的手激動(dòng)的說(shuō),“謝謝你們!是你們的普法送法讓我公司及時(shí)避免更多的經(jīng)濟(jì)損失,更讓我們看到了潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。今后一定知法、懂法、守法經(jīng)營(yíng)企業(yè)。”11月6日,當(dāng)事人在繳納罰款的同時(shí),將寫(xiě)有“普法送法、服務(wù)企業(yè)”的錦旗贈(zèng)送給支隊(duì)表達(dá)感激之情。目前,該公司企業(yè)名稱的變更事宜正在辦理中。(青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾?傅春曉)

責(zé)任編輯:王逸群