讀書可“燈塔”

克里斯多夫·夏布特的《燈塔》是一部以孤獨(dú)為主題的漫畫小說。小說描述了茫茫大海上的一座燈塔里,住著一位畸形怪人。因?yàn)橄嗝渤舐猿錾鹁捅徊卦谒校c世隔絕地生活了50年。父母留下的舊詞典是他認(rèn)識(shí)外界的唯一窗口,在每個(gè)孤獨(dú)的夜晚,點(diǎn)亮他想象中的世界……

世界讀書日的主旨宣言為:“希望散居在全球各地的人們,無論你是年老還是年輕,無論你是貧窮還是富有,無論你是患病還是健康,都能享受閱讀帶來的樂趣,都能尊重和感謝為人類文明做出巨大貢獻(xiàn)的文學(xué)、文化、科學(xué)思想大師們,都能保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。”

教育家朱永新說:“一個(gè)人的精神發(fā)育史就是他的閱讀史;一個(gè)民族的精神境界取決于這個(gè)民族的閱讀水平。”閱讀如同燈塔,以自我救贖的力量構(gòu)建了屬于個(gè)人的精神世界,更以無以復(fù)加的價(jià)值點(diǎn)亮了更多人對(duì)未來的想象。

在世界讀書日到來之際,記者采訪了青島的幾位閱讀達(dá)人,他們的故事是一個(gè)個(gè)與“燈塔”有關(guān)的光亮與美好。

周蓬樺:

買書如同與友人見面喝茶聊天

周蓬樺是著名的作家和散文家,他的寫作與讀書如同呼吸,是生命中不可缺少的元素。

“我以前喜歡去實(shí)體書店買書,現(xiàn)在去得少了,基本在網(wǎng)上解決購(gòu)書需求。我差不多每天都要從網(wǎng)上購(gòu)書,像每天如約與一位友人見面喝茶聊天一樣。”周蓬樺說,自己沒有具體統(tǒng)計(jì)過目前的藏書數(shù)量,但大約在一萬冊(cè)左右,《魯迅選集》《百年孤獨(dú)》《卡拉馬佐夫兄弟》《復(fù)活》《卡夫卡小說全集》以及《瓦爾登湖》《普里什文作品集》等都是他珍視的藏書。

周蓬樺購(gòu)書在精不在多,只有遇到格外喜歡的書才會(huì)購(gòu)買多個(gè)版本用作收藏。在版本的選擇上則是不拘一格,只要認(rèn)為其細(xì)致的裝幀配得上作者的激揚(yáng)文字,他就會(huì)爽快地買下。

“追根溯源,我喜歡讀書是從幼年時(shí)讀小人書開始的,當(dāng)時(shí)我只有五六歲,與祖父生活在鄉(xiāng)下。有一年,父親在春節(jié)期間從城里帶回幾冊(cè)小人書,至此,我知道原來外面還有一個(gè)廣大的世界。”周蓬樺回憶說,從小人書向字書過渡,是非常自然的過程,在整個(gè)中學(xué)時(shí)代,他把大部分的零花錢都交給了新華書店。

多年以來,長(zhǎng)期的寫作與閱讀習(xí)慣讓周蓬樺養(yǎng)成了一個(gè)人獨(dú)處的生活方式。“每天清晨睜開眼睛,就要讓大腦進(jìn)入一個(gè)合適的賽道,沿著這條賽道神游八極,奔跑或飛翔,宇宙萬物的葳蕤與茂盛便盡收囊中,變成思悟的顆粒。”周蓬樺如此描述自己的心靈旅程。

除此之外,周蓬樺還認(rèn)為“書房”是一種超越空間的概念。當(dāng)一個(gè)人確立了以書房為中心的世界,無論走到哪里都會(huì)抱有一種探究與追問的姿態(tài)和定力。這樣的人即便置身于一片森林和草原,依然可以像靜坐在書房里一樣淡定思考,不慌不忙地處理手頭的事情,徜徉其間,順手而為,就能把新知與發(fā)現(xiàn)撿進(jìn)思維的籃子里。

與文字打交道的時(shí)間久了,在文字中不斷進(jìn)行反省是周蓬樺特別看重的另一個(gè)方面。“我會(huì)時(shí)常反省自己還有哪些人性的弱點(diǎn),能不能在有生之年克服掉。諸如這些年,我逐步克服掉懶散惰性,戒煙限酒,戒掉根性里的嫉妒心,戒除偶爾沾到小便宜的虛榮與膚淺自得等。”周蓬樺說,“我覺得這樣會(huì)對(duì)寫作有益,不停地學(xué)習(xí)會(huì)讓人及時(shí)接納新的理念。我希望老了的時(shí)候,能成為一個(gè)保持清醒、通透平和、思維開放的人。”

姚法臣:

對(duì)書籍的好壞“打眼”就能分辨出來

許多人在介紹姚法臣的時(shí)候,除了介紹作家的身份,常常要冠以“藏書家”這個(gè)稱謂。他大約有三萬冊(cè)藏書,僅僅這個(gè)數(shù)字,就令人不得不仰望。姚法臣介紹,他的藏書一部分存放于現(xiàn)在居住的寓所當(dāng)中,有24個(gè)大書柜,書籍摞壓摞,里層外層都堆滿了。“這些書都是花費(fèi)心血逐年累積的,因此,每本書對(duì)我來說都很寶貴,不分彼此,那些舊書尤其值得珍藏。”

如果可以的話,姚法臣希望能邀請(qǐng)捷克作家赫拉巴爾到他的書齋來做客。他在20年前讀到赫拉巴爾的《過于喧囂的孤獨(dú)》后,從此難以忘懷。“赫拉巴爾幽默、風(fēng)趣、善于自嘲,他在林中小屋里收養(yǎng)了一群流浪貓,是個(gè)好玩的人。”姚法臣告訴記者,“赫拉巴爾喜歡在布拉格街頭的金虎酒吧里喝啤酒,假如能請(qǐng)到赫拉巴爾,我特別想陪著他到登州路的小飯館里,喝幾碗青島散啤。”

如今,姚法臣主要通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)書,但他一直保持著尋訪實(shí)體小書店的習(xí)慣。這些年,他每到一個(gè)城市都要去舊書店和有特色的實(shí)體書店逛逛。“去實(shí)體書店,看到好書一定會(huì)買,但這樣的書緣越來越少了。”廣州的博爾赫斯書店、廈門的琥珀書店、重慶的刀鋒書店、昆明的麥田書店、揚(yáng)州的邊城書店、珠海的停云書店、成都的喜瑪拉雅書店、大連的木文堂書店、青島的我們書店、希臘的亞特蘭蒂斯書店、貝爾格萊德的1903書店、伊斯坦布爾的純真博物館書店……這些書店都曾留下過姚法臣的足跡。

因?yàn)殚L(zhǎng)期讀書和寫作,對(duì)于書籍的好壞,姚法臣“打眼”就能分辨出來。近幾年,姚法臣主要買的、讀的都是一些比較小眾的書籍,譬如像鮑里斯·維昂的《歲月的泡沫》、斯科特·莫馬戴的《通向陰雨山的道路》、尾崎紅葉的《金色夜叉》、錢歌川的《苦瓜散人自述》、鶴西的《野花野草集》、堀辰雄的《起風(fēng)了》、米特福德的《我們的村莊》等。

姚法臣讀書、藏書有個(gè)習(xí)慣,喜歡“串門”讀書,“譬如我正在讀張三的書,發(fā)現(xiàn)張三在書中談到李四的書,恰好李四的這冊(cè)書籍我也有,我隨時(shí)可以取閱,這是件非常愉快的事情。”有時(shí),他會(huì)因?yàn)樘貏e喜愛某本圖書,便有意識(shí)地搜集此書的不同版本,“像莪默·伽亞謨的《魯拜集》,我就收藏了十幾個(gè)不同的插圖本。”

“對(duì)一個(gè)愛書人來說,讀書永遠(yuǎn)追不上買書的速度。”在姚法臣看來,藏書和讀書無法做到平衡,也不需要平衡。藏書是因?yàn)閻蹠瑦蹠圆貢皩?duì)我來說,藏書的最大意義在于有書可讀。”

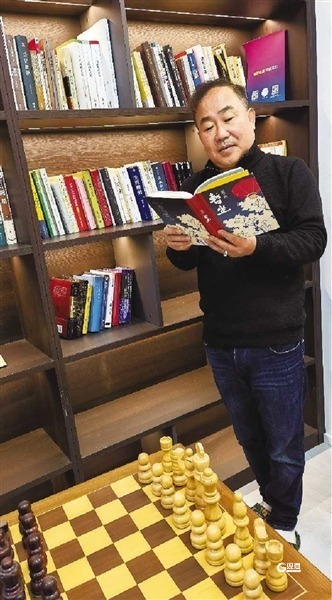

王青偉:

讀書、弈棋、寫詩 看到人生別樣風(fēng)景

“可以在棋盤稱王稱霸,可以在詩壇抒風(fēng)寫雨”。這是好友贈(zèng)詩中的一句,棋譜與詩集,似乎已經(jīng)成為王青偉的一體兩面。

王青偉愛讀書,與父母的言傳身教不無關(guān)系。“在我小時(shí)候,父母就愛訂閱暢銷雜志,比如《八小時(shí)以外》《知識(shí)與生活》《大眾電影》等,都是當(dāng)時(shí)比較流行的雜志,我也會(huì)跟著一起閱讀。”等到王青偉年齡稍長(zhǎng),他開始涉獵長(zhǎng)篇?dú)v史小說,“大概在三四年級(jí)時(shí),我就通讀了《岳飛傳》,還能將重要片段講給小朋友聽。”

初中一年級(jí)后,王青偉被選拔進(jìn)入山東省國(guó)際象棋專業(yè)隊(duì)訓(xùn)練比賽,此后就離開了正規(guī)的學(xué)校教育,但他一直沒有放棄閱讀的習(xí)慣。

在比賽和訓(xùn)練的空閑之余,《收獲》《小說月刊》等文學(xué)期刊,王青偉幾乎沒有落下一期。國(guó)際象棋的長(zhǎng)期訓(xùn)練讓他擁有了很強(qiáng)的記憶能力,有時(shí)通宵一口氣讀完全書之后,他依然能夠復(fù)述出其中的關(guān)鍵情節(jié)與知識(shí)點(diǎn)。“在同事們看來,我的知識(shí)面比常人要開闊一些,這與博覽群書和特殊的思維習(xí)慣有很大的關(guān)系。”王青偉說道。

在藏書方面,王青偉有著自己獨(dú)到的收藏。他搜集了不少棋類的書籍,總量有四五百本之多,具有如此“收藏規(guī)模”的棋譜愛好者在省內(nèi)屈指可數(shù)。“《西溪叢語》中有詩云:爛柯真訣妙通神,一局曾經(jīng)幾度春。自出洞來無敵手,得饒人處且饒人。目前,我最珍貴的一本藏書就是民國(guó)時(shí)期出版的、山東棋圣邵次明先生整理的棋譜《自出洞來無敵手》。”王青偉向記者表示。

琴棋書畫是中國(guó)古代文化中的四種傳統(tǒng)藝術(shù)形式,被稱為“文人雅趣”“四藝”“四絕”等。“如今把國(guó)際象棋列為體育項(xiàng)目,恰好證明了國(guó)際象棋在藝術(shù)形式與體育競(jìng)技上的統(tǒng)一。我認(rèn)為一個(gè)好的棋手,應(yīng)當(dāng)具備藝術(shù)家的氣質(zhì)和運(yùn)動(dòng)員的拼搏精神。”王青偉說,讀書、弈棋、寫詩,這些愛好令他看到了人生的別樣風(fēng)景。

高兵:

從瘋狂買書到大方捐書

在青島的文學(xué)圈里,高兵是無數(shù)人的“帶頭大哥”。這當(dāng)然不是因?yàn)楦弑哪昙o(jì)稍長(zhǎng),而是因?yàn)楦弑摹皭蹠敝楦腥尽⒋騽?dòng)和影響了無數(shù)的寫作者。高兵個(gè)人的書屋,幾乎就是大家的“公用圖書館”,受益于高兵的文化人不勝枚舉。

高兵是從上個(gè)世紀(jì)80年代初開始買書,那是改革開放初期,出版社開始小心翼翼地出版發(fā)行世界文學(xué)名著,滿足國(guó)人求知若渴的文化精神需求。可想而知,經(jīng)過十年文化禁錮的國(guó)人,有了接受世界文化精品的機(jī)會(huì)會(huì)是怎樣,可以說是洛陽紙貴,一書難求。到現(xiàn)在高兵還記得買到的第一本外國(guó)文學(xué)作品是《契訶夫中短篇小說集》上下冊(cè),售價(jià)是一元八角。

“年輕時(shí)買書瘋狂的時(shí)候,曾想找一個(gè)書店的女青年為妻,能幫助我把好書留住。”高兵回憶說,那時(shí)候?qū)I書的癡迷幾乎到了瘋狂的地步。從中山路的古籍書店、新華書店,到高密路的新華書店計(jì)劃業(yè)務(wù)批發(fā)部,李滄書店、市北書店、臺(tái)東書店、四方書店、水清溝書店都有他的“關(guān)系”,而且,他每個(gè)星期天都會(huì)騎著自行車樂此不疲地“繞場(chǎng)一周”。以至于到后來私人開的書攤、書屋,他幾乎都熟悉,漢京書屋、大地書屋、博厚書屋、學(xué)苑書屋的老板都是他的好朋友。

“雖然現(xiàn)在自己還在精挑細(xì)選地少量買書,但送出去的書要比買的書多得多,畢竟到了六十有七的歲數(shù),看不了那么多的書。書送出去,可以讓更多人受益。”高兵買書、藏書、借書和送書的歷程,至今已有40年。他經(jīng)歷過瘋狂買書時(shí)期,書最多的時(shí)候?qū)⒔鼉扇f冊(cè)。近幾年,他開始陸續(xù)往外送書。

目前,高兵在青島文化市場(chǎng)內(nèi)租了一個(gè)房子當(dāng)書屋,或者說叫倉(cāng)庫(kù)。“我估計(jì)還有6000多冊(cè)書吧。這兩年將自己的圖書捐出去一大半,讓那些買不起書的孩子們和那些真正喜歡某一個(gè)作家的朋友、同事一起幫我讀書。”高兵認(rèn)為,這是對(duì)書和自己最大的負(fù)責(zé)任。

連諫:

我是一棵樹,書籍是扎根的土壤

作家連諫的書房不大,但整個(gè)一面墻都是書櫥。她書櫥里的書,除了規(guī)規(guī)矩矩“站立”的,還有“橫躺”于書柜、“出逃”書柜的——書柜所有空閑都塞滿了書。書柜放不下了,就堆在家里,床頭柜上、五斗櫥上、花凳上……每個(gè)房間里到處都是書。“看到家中堆滿了書,我會(huì)覺得很富足,有種很踏實(shí)的感覺。”

說到自己的藏書,連諫謙虛地告訴記者,“我的藏書不多,不好意思邀請(qǐng)作家到我家里來看,尤其是有的書買了還沒讀,怕人家談起來時(shí)會(huì)露怯,就更不敢隨便邀請(qǐng)人來參觀了。”

事實(shí)上,連諫并不是一名“頭腦發(fā)熱”的藏書人,“我一般不會(huì)為了藏書而買書,都是購(gòu)買自己想閱讀的書籍。”連諫認(rèn)為,藏書的意義正是在于閱讀,“作為書籍,如果僅僅是被收藏而不是被閱讀,那么,它就完全喪失了傳遞精神力量的功能,和廢紙沒有區(qū)別。”不過,連諫也并非全盤否定單純的圖書收藏行為,“收藏其實(shí)也是閱讀開始的基礎(chǔ),這就像農(nóng)民種地,只有有了土地才會(huì)有去耕種的可能,如果沒有土地,一切都是枉然。”

和大多數(shù)人一樣,連諫也有將書購(gòu)置后“藏而不讀”的情況,但連諫對(duì)此并不“自我內(nèi)耗”。那么,究竟最珍視哪本書?連諫自己也說不上來,買來的書都是她所喜愛的。連諫時(shí)常溫故加夫列爾·加西亞·馬爾克斯、米蘭昆德拉、莫言、老舍、余華、劉震云等作家的作品,“我是個(gè)閱讀口味比較雜但也很傳統(tǒng)的人。”

身為作家,連諫將自己比作一棵樹,書籍便是她扎根的土壤。在她看來,正是因?yàn)殚喿x,她才愛上了寫作。閱讀和寫作,對(duì)她來說,是相輔相成的兩個(gè)程序。“我認(rèn)為,這個(gè)世界上的任何一位作家,如果沒有好好閱讀,那便不可能從事寫作。書籍里蘊(yùn)藏著無窮盡的養(yǎng)分,能給寫作輸送源源不斷的能量。”(青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾? 崔燕 實(shí)習(xí)生 王若昕 劉子鳴)

青島日?qǐng)?bào)2024年4月22日11版

責(zé)任編輯:孫源熙