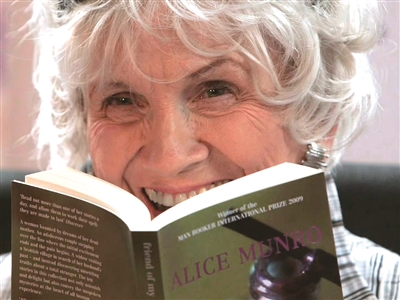

“生活的要義,就是滿懷興趣地活在這個世界上。睜大你的眼睛,從你遇到的每個人身上看到各種可能性。”這是艾麗絲·門羅在《逃離》那部小說集中給予世人的箴言,也是她的作品想要呈現給讀者的要義。

《逃離》艾麗絲·門羅 著 李文俊 譯 新經典/北京十月文藝出版社2009版

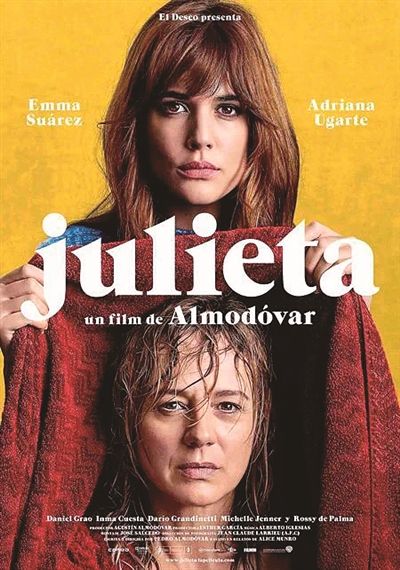

西班牙國寶級導演阿莫多瓦將《逃離》中的三個小說合成一個長篇故事,改編為電影《胡麗葉塔》

當地時間5月13日晚,92歲的加拿大女作家艾麗絲·門羅在她小說中經常出現的地域,她的出生地加拿大的安大略省離世。她一生共有14部小說集面世,被譽為“加拿大的契訶夫”。2013年,當82歲的她加冕諾貝爾文學獎時,成為歷史上第一位獲此殊榮的加拿大人,也是第一位憑借短篇小說折桂的寫作者。

出生于加拿大安大略省一個農民家庭的艾麗絲·門羅,幾乎一生都在寫著有關這一地理背景的人與事。她最初投入寫作更像是家庭主婦的逆襲之旅,嫁作人婦的她受困于各種家務,只在夜晚家人入睡后提筆創作,因為難以長時間集中精力,她的小說大多篇幅較短,這也是她后來的創作主要以短篇見長的緣由。這些短篇故事大都發生在身邊熟悉的鄉鎮鄰里間,她如實又細致地呈現那一片草木風土之中普通人的情感與生活。過于真實的人物描摹甚至一度讓生活在那里的人們對號入座,頗多怨懟。

地理與題材有如畫框,限定了故事的體量,大時代的背景似乎也只是若隱若現。但這并不妨礙艾麗絲·門羅在狹仄之中巧妙布局,描繪出人意料的文學圖景。即便筆下人物常以女性居多,她作品所展露的廣度與深度,依然每每令人嘆為觀止。正如諾貝爾文學獎評委會秘書彼得·恩隆德在2013年的頒獎辭中所說,“最宏大的事件藏于人心,最沉重的痛苦隱而不言。一個簡短的故事常常跨越數十年,勾勒出人的一生。艾麗絲·門羅在三十頁之內呈現的東西,普通作家要用三百頁才能說清。她是行文簡潔的行家、當代短篇小說大師。”在她之前,“短篇小說大師”的稱謂只屬于契訶夫。

《親愛的生活》 艾麗絲·門羅 著 姚媛 譯 北京十月文藝出版社2014版

以下是她的寫作概況——

1968 年出版了第一部短篇小說集《快樂影子之舞》,一舉獲得當年的加拿大總督獎,逐漸確立了門羅在加拿大文壇的地位。之后,門羅的創作進入成熟期。

1976至1990年,門羅先后出版了《你以為你是誰?》、《木星的月亮》、《愛的進程》和《我青年時代的朋友》四部短篇故事集,并兩次奪得總督文學獎的桂冠。

20世紀90年代之后,年屆六旬的門羅依然筆耕不輟,陸續出版了《公開的秘密》《好女人的愛》《憎恨、友誼、求愛、愛戀、婚姻》《逃離》《石城遠眺》《太多歡樂》和《親愛的生活》等七部短篇故事集,將加拿大吉勒文學獎和曼布克國際文學獎收入囊中。

2013年,82歲高齡的愛麗絲·門羅迎來她文學生涯中的高光時刻,瑞典文學院將諾貝爾文學獎的獎章頒給了她。

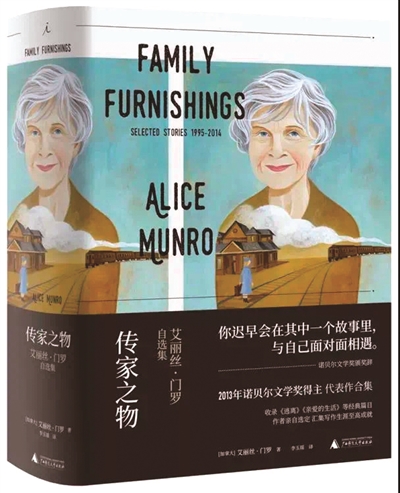

2014年,由她親自挑選1995年至2014年間成就最高、最具代表性的短篇小說集《傳家之物》面世,并于2017年出版中文版。

書比人壽,就讓我們在她突破傳統的短篇故事里,再度發現那些切中真實生活的圖景、情感驛動的瞬間。她所建構的世界實際上就是我們所處的世界,生活的情境就是我們的生活,閱讀她,就像是在閱讀全部生活。

《傳家之物》(加拿大)艾麗絲·門羅 著 李玉瑤 譯 理想國/廣西師范大學出版社2017版

“絕望”主婦與自己的“競賽”

寫下諸多女性的不幸與逃離的艾麗絲·門羅,自己的人生故事卻過得按部就班,甚至堪稱幸運。寫作令這位家庭主婦的生活艱辛卻斗志昂揚。

十八歲,沒有錢也沒有機會嘗試更多事情的她用獎學金度過了兩年大學美好時光,她說那是她這輩子唯一不用做家務的日子。在那里她遇到了第一任丈夫,并在獎學金花光前嫁給了他。那時她20歲,丈夫22歲,他們結婚、搬家、買房、生孩子,還開了一家書店,幾年內完成了巨大的人生冒險,很快建立起“非常適當的中產階級生活”。而年輕的主婦兼書店老板娘門羅從未放棄寫作。甚至懷孕期間她會比以往更加瘋狂地寫,因為她覺得有了孩子,可能就要停止寫作了。

她在62歲接受《巴黎評論》采訪時談及過往:“那時每次懷孕都刺激著我要在孩子還沒降生之前完成大部頭的作品。但實際上,我從沒有完成過任何大部頭的東西。”一生中她只完成了一部風評不算太好的長篇。

門羅用了15年時間才完成第一部短篇小說集《快樂影子之舞》。這部作品記載著她十幾年生活的片斷。處女作就拿大獎的作家不多,而她足夠幸運,出道即巔峰,獲得加拿大總督文學獎的她顯然從未想過,另一個巔峰會在46年后她人生的遲暮之年到來。

《快樂影子之舞》面世時她已人到中年,生活依舊按部就班,她在做不完的家務和書店幫忙中間見縫插針地寫作,有段時間常寫到凌晨一點,六點再起床。這讓她感到自己可能會因心臟病發作而死,然而“我想,就算我死了,我也寫出了那么多頁的東西,他們會明白這個故事如何發展。”她告訴《巴黎評論》,“那是一種絕望……絕望的競賽。”

除了寫作的自律,她也會保持運動的自律——每天走路五公里。“你是在保護自己,這么做會讓你覺得如果你遵守所有好的規矩和習慣,就沒有什么可以打敗你。”

短篇中寫出的長篇“浩瀚”

據說在寫《女孩和女人們的生活》時,艾麗絲·門羅曾嘗試長篇的書寫,但最終不得不放棄,她意識到,自己要做的就是把這部小說拆分開,把每一部分寫成短篇。而這也讓她真正意識到,“我永遠寫不出真正的長篇小說,因為我無法用寫長篇小說的方式來思考。”

作家路內提到他讀小說集《傳家之物》時的感受:“翻開一看就知道這個作家能夠駕馭——如果非要用字數來衡量的話——七八十萬字的作品也不成問題。”他把這部短篇集看作一部長篇小說,其中所有的人物互不交叉,故事卻發生在同樣的地方。“想想奈保爾寫的《米格爾街》,差不多也是這樣的格式。《米格爾街》也是短篇小說集,但我們把它認定為一本‘書’,而不是一個小說集。”在路內看來,門羅具有一種特質,把她某一階段的作品合起來看,立刻會產生一個長篇小說所具有的體積和容量。

評論家張定浩則以讀者的直覺對門羅的短篇做出解析,在他看來,門羅并不注重故事完整性的講述,故事里幾乎看不見高潮到來前的鋪墊和濃墨重彩地描摹,甚至正相反,高潮的部分似乎有意被忽略了。

小說集《傳家之物》中的第一篇《好女人的愛情》,恰可作為例證。開場對那只收藏于當地博物館的驗光師箱子的鋪陳描述,以及早春河岸邊三個戲水男孩發現陳尸在水中汽車里驗光師尸體的驚悚情節,原本已將故事的懸念拉滿,而作家接下來的關注點卻并非案情本身,而是如同長鏡頭的搖臂一般,跟隨男孩們從各自的家中一路漫游到鎮上的警察局,將整個鎮子的地理環境、風土人情盡掃一遍,就連午餐的烹飪細節和公共廁所旁墻上一團剛留下的疙疙瘩瘩的嘔吐物都沒放過。案件的真相湮沒于鎮上形色各異的人與他們的日常;背后每個相關者的故事則在類似旁觀者的冷靜平淡敘述中浮沉。

顯然,真正讓作家感興趣的或者說重要的并不是誰是兇手的鋪陳與猜測,而是整個鎮子,那里人們的生活。“她看起來對什么都感興趣,甚至說不一定對人,她對所有生活的場景,各種各樣的氣味,整個感官都是打開的,她教給我們重新去看、去聽,這一點特別重要,她不只是拋給我們一個單線的故事。”隨意翻開艾麗絲·門羅的一個短篇,都會產生類似張定浩的觀感。在這里你看不到故事明確的指向性,她小說中的描寫與講述,甚至人物間的對話,并非為了推進故事情節的開展,而是為了呈現全部生活,“她想盡量抓住生活的整體,這是一個非常艱巨的任務,不可能完全實現,但她刻意這么做了。在門羅面前,短篇小說原先的定義失效了。”

模擬生活中的“憑空抓物”

在豆瓣的書友中,有人把艾麗絲·門羅這種避重就輕或者說是“散漫”的寫作方式稱作“避開風暴眼”的“冷淡風”。它看似簡單,卻是一種需要花上好幾年時間反復打磨才能夠掌握的技藝。而對于門羅而言,生活本身即是如此,它并非由一個故事組成,更不能預設其中某一個故事的絕對主導權。而作家所做的就是在虛構的世界里模擬生活的常態,正如諾貝爾文學獎頒獎辭中所言,我們遲早都會在其中一個故事里與自己面對面相遇。

在《傳家之物》這部同名短篇小說里,表姑阿爾菲達與“我”以及“我”的父親之間的微妙關系是作家刻意去描述的,所以對于作家而言,故事本身并沒有那么重要,它都隱藏在人們的言語和對彼此的情感、態度之中了。在這篇小說的最后,門羅描寫了“我”離開阿爾菲達家之后內心泛起的波瀾,它成為豆瓣讀者筆記中出現頻次最多的段落——

“我走了一個多小時,看見有一家雜貨店開著。我進去喝了杯咖啡。咖啡是重新加熱的,清咖,很苦——味道像藥一樣,正是我想要的。我已經感到輕松,現在更是開始感到快樂。多么快樂啊,像這樣獨處;像這樣看著午后灼熱的陽光照在屋外的人行道上,有一棵樹的枝條剛開始長出葉子,投下斑駁的樹影;像這樣聽著商店里屋傳來的球賽的聲音,剛才為我上咖啡的男人正在聽收音機。我沒去想我將要寫的關于阿爾菲達的故事——沒有特地去想這個——而是想到了我要做的工作,更像是憑空抓物,而不是架構故事。人聲的鼎沸如同沉重的心跳般傳了過來,充滿哀傷。這陣陣動聽的一本正經的聲波,蘊含著冷漠的、幾乎不近人情的贊許和悲嘆。……這就是我想要的,這就是我覺得我必須關注的,這就是我希望自己的生活呈現的模樣。”這是小說中的“我”在那個瞬間的生命感觸,這個“我”用更全面的視角去看待過去家族的一切。“我”開始獨立于原生家庭,不被牽拖和抑制,接受無法避免的陰影,理解人性的復雜與閃光……“我”獲得了小說中的“傳家之物”,我們每個普通人在生活中的某個瞬間可能會具有如同“我”的感同身受。

而同時,“我”也成為作家艾麗絲·門羅的替身,說出她對文學本身的理解:“像是憑空抓物,而不是架構故事”。如她曾經所言:“小說不像一條道路,它更像一座房子。你走進里面,待一小會兒,這邊走走,那邊轉轉,觀察房間和走廊間的關聯,然后再望向窗外,看看從這個角度看,外面的世界發生了什么變化。”這是她書寫生活的方式,也正是生活本身呈現于我們面前的模樣。

《巴黎評論》與門羅的對談(節選)

女性也可以寫奇特的邊緣化的東西

問:你用筆記本記錄嗎?

答:我有一大堆筆記本,上面的字跡非常潦草,就是把任何冒出來的想法記錄下來。我看著那些草稿常常感到疑惑,把這些東西寫出來是否有任何的意義。我與那些有天賦的作家相反,你明白,我指的是那種文思泉涌的作家。我不是一下子就能把握住它——我是指我希望表達的東西。我總是誤入歧途,然后再把自己拽回來。

問:你如何意識到你寫的東西誤入歧途了呢?

答:我會沿錯誤的方向寫上一整天,還覺得,嗯,今天寫得不錯,比平時寫的頁數要多。然后,第二天早上醒來,我意識到我不想繼續寫那篇東西了。當我感到對于自己所寫的東西特別猶豫,需要強迫自己才能繼續寫下去的時候,我大概就明白我寫的東西有很大的問題。經常是在寫到四分之三的時候,我就會到達某個臨界點,相對還算早,就覺著要放棄這篇東西了。之后,會有一兩天,我非常沮喪,到處抱怨。我開始想些別的可以寫的題材。這就像是一場外遇:你和新的男子外出約會,只是為了從內心的失望和折磨中走出來,你其實一點兒也不喜歡他,可是你還沒有注意到。不過,對于那篇我想放棄的故事,會忽然有些新想法從我腦子里冒出來,我又明白該如何繼續下去了。可是,這些想法似乎只有在我說完“不行,這行不通,算了吧”之類的話之后才會出現。

問:在你的成長過程中,你是個喜歡讀書的人嗎?是否有作品對你產生過影響?

答:三十歲之前,閱讀真的就是我的生活。我就活在書里面。美國南方的作家是最早一批讓我感動的作家,他們向我證明你可以描述小鎮,描述鄉下人,而這些正是我非常熟悉的生活。不過,有意思的是,連我自己都沒太意識到,我真正熱愛的美國南方小說家都是女性。我不是太喜歡福克納。我熱愛尤多拉·韋爾蒂、弗蘭納里·奧康納、凱瑟琳·安·波特,還有卡森·麥卡勒斯。她們讓我覺得女性也可以寫奇特的邊緣化的東西。

問:這也是你一直在寫的東西。

答:是的。我逐漸認識到這是女人的領域,而關于現實生活主流的大部頭小說是男性的領域。我不知道這種邊緣人的感覺是怎么來的,我并沒有被排擠到邊緣。或許是因為我自己是在邊緣社會長大的。我明白,偉大作家身上的某些東西,我感到自己是不具備的,不過,我不確定那究竟是些什么。我第一次讀到D.H.勞倫斯的作品的時候,覺得極度不安。我總是對作家有關女人性方面的描述感到不安。

問:你能告訴我究竟是什么讓你覺得不安?

答:我的不安是,當我成為其他作家的描述對象的時候,我怎么能是一名作家?

問:你寫作的自信心如何?經過這么多年,在自信心上有什么變化?

答:對于寫作,我一向是非常自信的,但這其中又夾雜著擔心,擔心這種自信是完全錯誤的。在某種程度上,我覺得我的自信源自我的愚鈍。還因為,我離文學的主流那么遠,我沒有意識到女人不像男人那樣容易成為一名作家,對較低社會階層的人來說也是一樣。如果你生活在一個小鎮,在那里,你連個真正讀書的人都遇不到,而你自認為還寫得不錯,你當然覺得自己確實有罕見的天賦。

問:在避開與文學界的接觸方面,你可稱得上是個高手了。你是有意識地這樣做,還是特定的環境使然?

答:有好長一段時間,這當然是環境使然;不過,后來,就是一種選擇了。我想我是個友善的人,但不好交際。主要也是因為作為一個女人、一個家庭主婦、一個母親,我需要留出大量的時間,而這被解讀成害怕交際。如果不是這樣,我可能已經喪失了自信。我會聽到太多我不理解的談話。

問:所以你對于置身主流之外感到高興?

答:這可能正是我想說的。如果不是這樣,我可能無法作為一個作家很好地幸存下來。在一群比我更清晰地知道自己正在做什么的人當中,我很可能會失去自信。他們經常高談闊論,而且在信心方面都公認比我更有底氣。不過,話說回來,對作家,這也很難說——誰是自信的呢。

問:你用五個月左右的時間完成了一個故事,會休息一陣子嗎?

答:我幾乎是馬上就開始下一個故事的寫作。有可能停止寫作這個想法讓我有點驚慌——就好像一旦停下來,我可能會永遠停止寫作。我腦子里可是儲存了一堆的故事。不過,寫作不僅需要你有個故事,也不僅僅是技能或是技巧,還需要有一種激情和信念,沒有它,我無法寫下去。上了年紀以后,在某種程度上,你的興致有可能被耗盡了,你無法預見這一點。它甚至在一些曾經對生活充滿興致和責任的人身上也會出現,就是為了活著而活著。你在旅行的時候,可以從許多人的臉上看到這一點——比如,餐館里的中年人,或者像我這樣在中年的尾巴上、即將步入老年的人。你能看到這一點,或是像只蝸牛一樣感覺到它,那種眼神里的訕笑。那種感覺就是,某種程度上,人對事情做出反應的能力被關閉了。我感覺這就像是你有可能得關節炎,所以你要鍛煉,以防止自己患上這種病。我現在更加意識到,所有東西都會有失去的可能,包括以前填滿你生活的那些東西。或許,應該堅持下去,做些什么來避免它發生。失去這種激情和信念可能才是危險所在。這可能是一頭野獸,藏身于老年人心理的最深處——你對于值得做的事情也失去了感覺。(青島日報/觀海新聞記者 李魏)

(原載《巴黎評論》第131期,1994年夏季號)

責任編輯:李魏