青島日報社/觀海新聞2月25日訊 人民文學出版社近日推出作家祝勇的最新長篇小說《國寶》,并于紅樓公共藏書樓舉辦了以“人在,文物在”為主題的新書發布活動。中國作家協會黨組成員、副主席、書記處書記邱華棟,著名作家、茅盾文學獎得主梁曉聲,故宮博物院原副院長李文儒及本書作者祝勇一起展開了一場精彩的對話。活動由中央廣播電視總臺孟盛楠擔任主持,中國出版集團黨組成員、中國出版傳媒股份有限公司副總經理、人民文學出版社社長臧永清也出席了發布會。

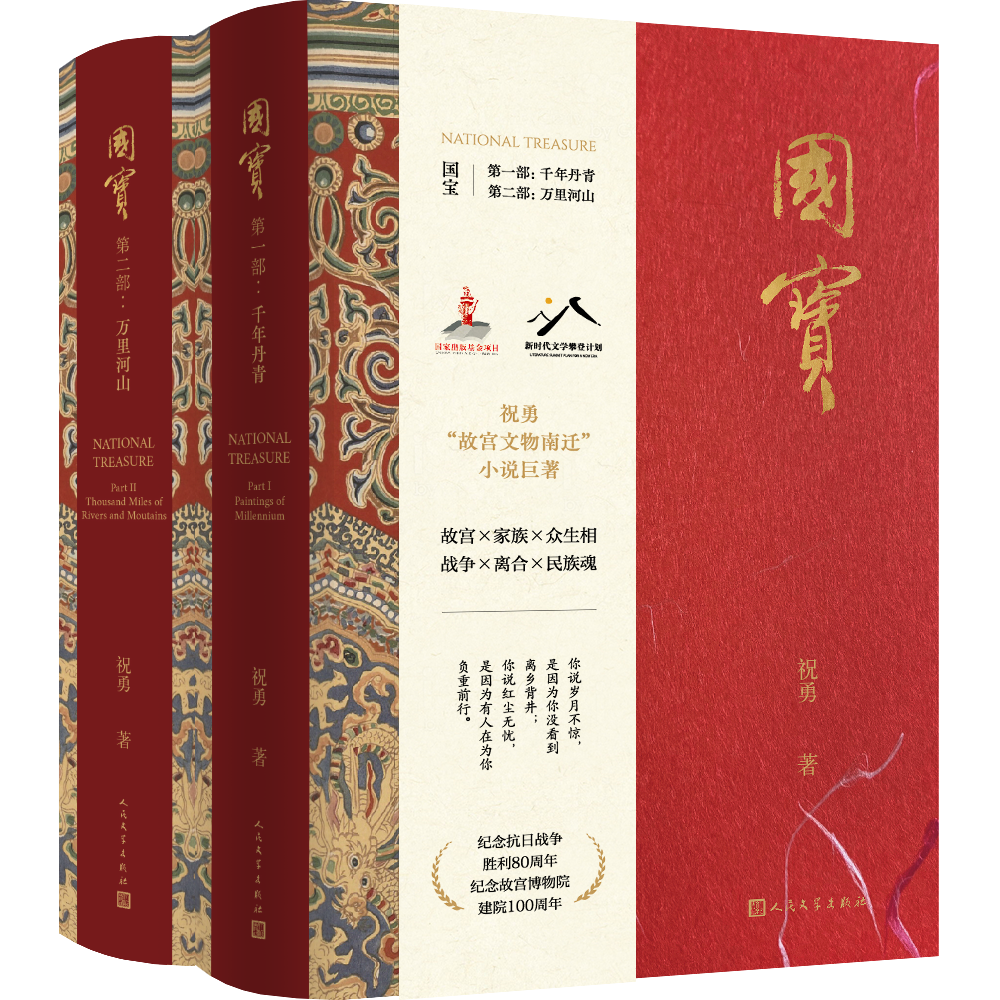

《國寶》近六十萬言的篇幅,以宏闊的筆力書寫中國近現代歷史,已入選2024年度國家出版基金資助項目、中國作家協會“新時代文學攀登計劃”第三期名單。小說通過一個家庭的悲歡離合、聚散流徙,講述其因南遷而波瀾飄搖的家族史,以小見大,以家映國,從煙火日常的民間立場見證磅礴滄桑的近代中國。《國寶》用豐贍的細節還原歷史現場,以精彩的故事重建南遷之路,投筆一代故宮人的守藏之心于紙上,大義凜然,根魂畢現。

裂帛回響:歷史的文學重構與記憶重生

1933年2月5日深夜,一支特殊的隊伍悄然駛出北平紫禁城。一萬多個木箱在寒冬中沉默地向南移動,箱內封存著華夏八千年的文明基因——商周青銅銘刻著最初的禮樂,唐宋書畫凝結著文脈的溫度,明清瓷器流淌著技法的精魂。而此時,東三省的硝煙已燒至山海關,日軍鐵蹄步步緊逼,故宮文物危如累卵。為了確保文明的根脈永續,故宮博物院組織動員,將文物分批南遷。自此,浩瀚的皇家典藏在中國大地上經歷了長達十數年的顛沛流離,也碩結了超越器物之上的奔騰不息的中華民族文化精神。

故宮博物院原副院長李文儒在談到創作背景時透露,祝勇為還原歷史真實,曾跟隨兩岸故宮南遷路線重走萬里,采訪了包括小說主人公原型之一的莊尚嚴他的后人莊靈在內的多位親歷者。了解越多,祝勇越是發現,這段歷史有太多難以盡述之處。為此,祝勇又寫出一本非虛構作品《故宮文物南遷》,2023年由人民文學出版社出版。縱然如此,他還是覺得有很多話沒說出來。“非虛構作品的主要任務,是對故宮文物南遷作一個大而整全的脈絡敘述,沒有足夠的空間去挖掘人物的情感。故宮南遷的很多細節栩栩如生,在我心里呼之欲出,我覺得不寫小說都不行了。”長篇小說《國寶》由此誕生。

南遷過后,這些珍品最終近乎安然無恙地保存了下來。這場前所未有的文物大遷徙,在戰火紛飛中鑄就了世界文明史上罕見的奇跡。李文儒院長感慨,故宮文物經過這么漫長的時間和路途,又在戰火紛飛的時代,真的不可想象,居然基本沒有損傷。這是故宮人的誓言:人在,文物在。而《國寶》讓這段“文化抗戰”重新鮮活。

2025年正是故宮博物院建院100周年,也是抗日戰爭勝利80周年。92年后的今天,作家祝勇以這段塵封的歷史為經緯,耗時數載,完成六十萬字長篇歷史小說《國寶》。這不僅是故宮文物南遷史的文學再現,更是一個民族文明基因的覺醒之旅。

家國同構:以“一家之離散”,見“一國之榮辱”

這是人類戰爭史上最特殊的一場遷徙:沒有難民,沒有槍炮,唯有穿草鞋的學者、扛木箱的挑夫、駕卡車的士兵,在北方當代寒夜里護送文明的星火向南逃亡。時延十數年,地迤萬余里,過長江、越秦嶺、入川渝,文物箱的轍印與故宮人、抗戰將士的血痕在中國版圖上交錯成河山圖譜。史料記載那么多無名者參與運輸,或許是時候通過文學的顯微鏡,讓那些消散在歷史迷霧中的“那文松”們重獲面容。

故宮文物南遷牽涉人、事、物眾多,細節紛紜,要用一個小說作品去呈現,并不容易。《國寶》選擇重點塑造一個叫那文松的故宮人。小說圍繞那文松護送石鼓等故宮文物南遷展開,從他個人的家庭離合映射出整個文物南遷歷史。當時文物從北京到了上海、南京,又繼續撤退至大西南,分為北、中、南三條路線。那文松負責護送文物撤退走的是北線,屬于三條線中的重點:沿隴海鐵路西行,先存寶雞,后穿越秦蜀古道,遷于漢中、成都、峨眉各處。

沒有人知道,這條路有多遠。沒有人知道,這一去是多少年。茅盾文學獎得主梁曉聲在分享閱讀感悟時特別強調:“《國寶》這部長篇小說,對南遷這一事件文學性敘事,我個人覺得是填補空白之作。作家并沒有局限于對那一大事件之勢的敘事,同時寫了諸位國寶保護人及他們的家庭,寫親人、家族之命運的悲歡離合。”正如主持人孟盛楠提到的,祝勇在小說中對梅遇影喜歡疊被子的細膩描寫,看似日常的生活場景,實則蘊含著亂世中人們對家國情懷的堅守。

器道相生:文物敘事中的人性輝光與精神圖騰

《國寶》不僅是一部關于文化守護的歷險之作,更是一封向故宮文物的深情致敬。小說將藝術品的命運與人性的掙扎交織,以鮮為人知的文物技術與藝術知識,喚醒讀者對文化與美的重新認知。正如臧永清社長在致辭中所說:“祝勇傾盡畢生所學,在小說中注入他喜歡文物包括書畫等,信手拈來地寫下他對中國歷史上這些著名作品的認識和欣賞。但他不是掉書袋,不是故意炫技,每一處都用得那么熨帖。”

同時,以歷史為骨,以人性為魂,《國寶》描繪了抗戰背景下文化守護者的群像,在嚴酷歷史中對人性微光的捕捉——正如構建了一座“顛簸中的文明基因庫”。他們的堅守與掙扎,成就了藝術與信仰的至高光輝,也彰顯了人類面對極端環境時的深刻抉擇。他們用血與淚護佑歷史,用骨與魂延續文明。五千年文明的根脈與結晶,紫禁城帝王的集藏與凝聚,與民族文化的承載者一道,在艱難跋涉中光芒未滅。器物不再是沉默的客體,而是文明存續的活體見證。中國作協副主席邱華棟對此評論道:“《國寶》到了小說結尾也特別收得住,人在文物在,家在國也在。這個小說從頭到尾是極棒的歷程,有空間的,有時間的,在一個特定年代里面呈現給我們二十世紀中國人護寶的精神。”

筆墨春秋:創作觀與文體的雙重突圍

作為上個世紀90年代國內興起的“新散文運動”的一員大將,祝勇在散文領域內深耕多年。從“布老虎叢書”到故宮系列書寫,“祝勇散文”已成為當代文學一個不容忽視的標牌。

然而,從散文到小說的轉型并非易事。祝勇透露,《國寶》初稿因“太貼史實”被《收獲》雜志副主編謝錦否定,他虛心聽取各方意見,毅然刪改十余稿,讀中改、改中讀,終將紀實骨架轉化為虛構的血肉,完成了最終的藝術升華。祝勇回憶:“這部書寫了五年,不斷改動的打印稿摞起來有一人多高。”

從《故宮文物南遷》的史筆崢嶸到《國寶》的詩性磅礴,祝勇做到了從散文到小說,從史海鉤沉到文學虛構的華麗轉身。

小說是歷史的重構,也是文化記憶的喚醒。《國寶》以虛構的力量,重現殘酷而復雜的抗戰現場;以筆為刃,劃開歲月迷霧,重現故宮文物南遷這段傳奇的文化征程。每一處險境都步步驚心,每一段歷史都充滿悲壯。那些未曾遺忘的歷史細節如同殘酷時代里的精神光芒,照亮了人類抵御遺忘的勇氣。

當大英博物館的文物在戰亂中散佚,當阿富汗巴米揚大佛在炮火里崩塌,回望這場人類文明史上最成功的文化遺產保衛戰,《國寶》的追問振聾發聵:一個民族的尊嚴,從不是看它能征服多少土地,而是看它愿以多大的虔誠守護文明的溫度。

責任編輯:李魏