青島日報/觀海新聞 評論員 王學義

坐公交車時手機丟了,這是很多人都可能遇見的事。這幾天,青島就發(fā)生的這樣一起事件,也引發(fā)了一次“交鋒”。

11月26日早上7時許,313路公交車行駛至中韓車站附近,一位中年女士說手機在車內(nèi)丟失,公交車司機立即將車靠邊停下,關(guān)閉車門并報警,等待民警前來查處。時值早高峰,車內(nèi)人多擁擠。突然,一名女乘客在后門附近高喊“下車”,稱自己上班要遲到了。因為車還沒有到站,如果打開車門,不但違反交通法規(guī),對于乘客和行人也可能造成危險,而且很有可能把小偷放走。司機師傅拒絕開門并安撫女子情緒。

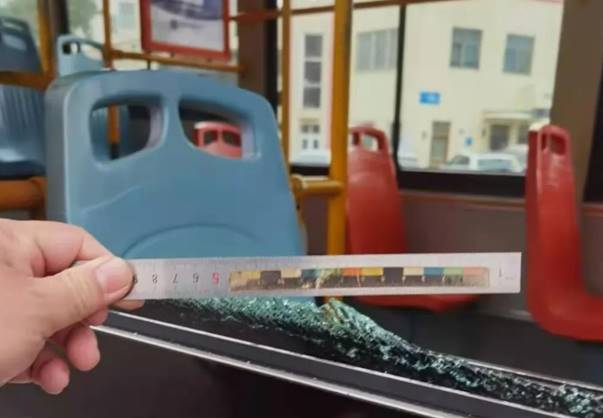

不過,女乘客情緒激動,竟摘下車內(nèi)安全錘將公交車后門玻璃砸碎,企圖爬車窗下車,被司機及時制止,并被隨后趕到的中韓派出所民警控制并帶回派出所調(diào)查。該女乘客姓王,經(jīng)調(diào)查和民警批評教育,她認識到了自己的錯誤,并主動要求賠償公交公司的損失,還寫了道歉書和保證書。王女士也取得了公交公司安全負責人和司機的諒解,雙方在派出所民警的見證下一起簽訂了治安調(diào)解協(xié)議書。

1

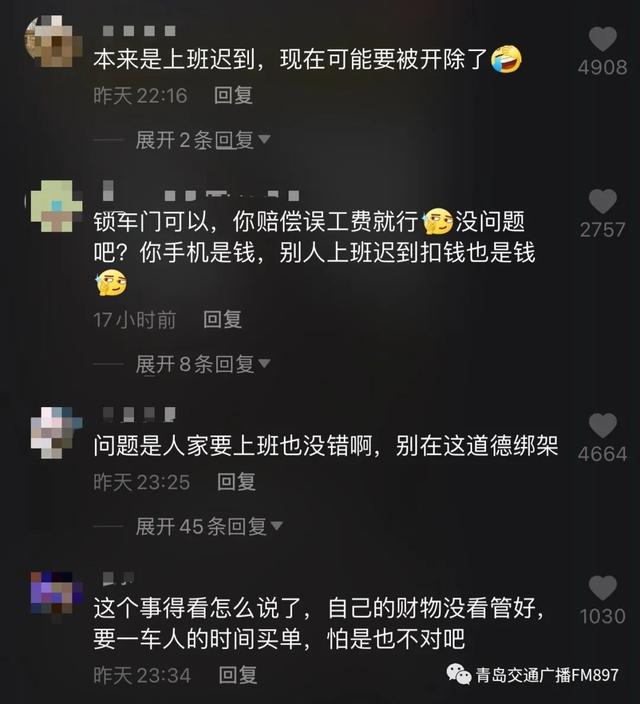

這件事情雖然解決了,卻也引發(fā)了不少網(wǎng)友的熱議。

比如,王女士砸車窗肯定是不對的,但她的過激反應(yīng)碰觸了不少人的痛點:都是打工人,也都不容易,假如因遲到被公司扣錢怎么辦?誤工費由誰來賠?

事實上,放眼全國,公交車上一旦出現(xiàn)失竊事件,司機關(guān)門報警幾乎已成為習慣動作,這也曾多次引發(fā)爭議。站在失主的角度來看,這是最有效的“止損”方式,否則就很可能錯過抓小偷的黃金時間。應(yīng)該看到,在此類事件的處理中,起碼牽涉了其他乘客的個人權(quán)利與抓小偷這一公共事件之間的矛盾,應(yīng)該如何處理,值得認真討論。

首先,被盜乘客是否有權(quán)要求司機關(guān)門?公交司機有沒有義務(wù)配合受害人,拒絕其他乘客的下車?

就法律而言,在公交車上被盜時,乘客有權(quán)利要求司機停車,司機也有這樣的義務(wù),同時這種行為也是為了公共利益而有效打擊違法犯罪的行為。

具體來說,公交公司和所有乘客之間是運輸服務(wù)合同關(guān)系,公交司機有義務(wù)將所有乘客安全及時地送到目的地。公交司機有配合受害人止損和協(xié)助警方調(diào)查的義務(wù),其他知曉情況的公民也有作證的義務(wù)。只是,這種緊急止損行為應(yīng)盡量不損害他人的權(quán)益。對人身安全或大額財物應(yīng)優(yōu)先實施救濟,對一般價值的財物的救濟,則應(yīng)兼顧眾人的交通服務(wù)需求。

從網(wǎng)上搜索此類報道可以發(fā)現(xiàn),此前“公交司機關(guān)門抓賊”往往會引起大量乘客不滿,比如2009年成都發(fā)生一起類似事件時,有四成乘客表示反對。而近年來,持贊同態(tài)度的乘客比例漸漸上升,比如此前常州一起類似事件中,有九成乘客表示贊同。當然,僅憑部分個案不足以說明問題,但現(xiàn)在的手機集納了社交、金融、通訊等眾多功能,幾乎到了“丟不起”的地步。這種建立在共識基礎(chǔ)上的同理心,或許在某種程度上促進了觀念的轉(zhuǎn)變。

2

客觀來說,絕大部分乘客都理解丟手機這種焦急的心情。但僅靠“理解”顯然還不夠。

不容回避的一個問題是:因為抓小偷而造成其他乘客的損失,該由誰來承擔?比如,被單位扣錢;誤了飛機、火車,損失的票款誰承擔?

就法律而言,犧牲其他乘客的一些權(quán)益來保護被盜者的權(quán)益,實質(zhì)是一種緊急避險行為。《民法通則》第一百二十九條規(guī)定,因緊急避險造成損害的,由引起險情發(fā)生的人承擔民事責任。具體而言就是,乘客因為發(fā)生盜竊事件接受警方調(diào)查而耽誤了時間,由此造成的損失,實際上是因為小偷實施不法行為間接造成的,小偷應(yīng)該承擔相應(yīng)的民事責任。假如遭遇這種情況,需要乘客本人向法院提起訴訟,通過法律途徑索賠。但很顯然,這在目前的司法實踐中很難實現(xiàn),相關(guān)制度還有待于進一步完善。

不得不提的是,雖然“公交司機關(guān)門抓賊”屢屢引發(fā)爭議,但出現(xiàn)此類事件時,公交公司、公交司機、警方、其他乘客應(yīng)如何應(yīng)對,失竊乘客和其他乘客的損失應(yīng)由誰承擔,法律一直沒有具體的規(guī)定,各地也鮮見出臺地方性法規(guī),這的確令人遺憾。

當然,從立法層面來說,或許不能做到如此具體,但相關(guān)部門應(yīng)該重視此類事件,及時推出一些典型示例,對此進行指導,這樣的規(guī)范是必要的,可以最大程度上消弭爭端,避免“乘客怒砸車窗”之類沖突再次上演。

責任編輯:王學義