高考作文題詩句背后的詩人穆旦以及一個(gè)時(shí)代的圖景顯現(xiàn)——

用全部努力完成普通生活的人

“我要以帶血的手和你們一一擁抱。/因?yàn)橐粋€(gè)民族已經(jīng)起來”,這句出現(xiàn)在2025高考語文作文題目里的詩句,出自穆旦的《贊美》,寫于1941年,它濃烈而澎湃的情感,是詩人標(biāo)志性的詩風(fēng)之一,而此詩也是后來他的所有詩歌選本中出現(xiàn)頻次最高的詩作。

穆旦是誰?即便這個(gè)名字在今天不再陌生,有關(guān)他的自述性文字的匱乏卻讓我們依然無法真正認(rèn)識(shí)他。恐怕還要在他的詩中尋找答案——

“把生命的突泉捧在我手里/我只覺得它來得新鮮,/是濃烈的酒,清新的泡沫,/注入我的奔波、勞作、冒險(xiǎn)。/仿佛前人從未經(jīng)臨的園地/就要展現(xiàn)在我的面前。/但如今,突然面對(duì)著墳?zāi)梗?我冷眼向過去稍稍回顧/只見它曲折灌溉的悲喜/都消失在一片亙古的荒漠,/這才知道我的全部努力/不過完成了普通的生活”——

這首名為《冥想》的詩寫于1976年,它更像是詩人對(duì)自己一生的回望與慨嘆。學(xué)生時(shí)代,徒步跨越湘、黔、滇三省,沿途隨讀隨撕背完一部英漢辭典,到達(dá)昆明西南聯(lián)大;25歲時(shí),他以中國(guó)遠(yuǎn)征軍的身份參加滇緬前線的抗日戰(zhàn)爭(zhēng),直面過死亡;1949年,他赴美求學(xué),四年后歸國(guó);1977年,59歲的他黯然離世,頭上“歷史反革命”的棘冠尚未摘下……歷史的一粒灰,幾乎將詩人掩埋,而他奔波、勞作與冒險(xiǎn)的一生,始終棄絕一切陳詞濫調(diào),使用經(jīng)過他大刀闊斧改造的現(xiàn)代漢語,憑借不足160首極具創(chuàng)造性的新詩文本,位列“二十世紀(jì)中國(guó)詩歌大師”榜首,即便是在命運(yùn)多舛的后半生,在那些被他命名為“嚴(yán)厲的歲月”里,依然將普希金、雪萊、拜倫等詩人的西方經(jīng)典引入中文世界,20世紀(jì)80年代的“查譯名著”出版數(shù)量動(dòng)輒數(shù)萬、十?dāng)?shù)萬冊(cè)。

作家王小波曾說:“查先生(穆旦)和王先生(王道乾)對(duì)我的幫助,比中國(guó)近代一切著作家對(duì)我?guī)椭目偤瓦€要大……他們對(duì)現(xiàn)代漢語的把握和感覺,至今無人可比。一個(gè)人能對(duì)自己的母語做這樣的貢獻(xiàn),也算不虛此生。”

2025年,同時(shí)有兩部傳記出版,評(píng)述穆旦的一生。文學(xué)博士易彬的《幻想底盡頭:穆旦傳》基于其20余年穆旦研究生涯,偏重于史家的審慎與考據(jù);作家鄒漢明《新生的野力:穆旦傳》,側(cè)重詩史互證的剖析,趨于文學(xué)性地描摹穆旦詩與生命交融的前半生。殊途同歸,二人均以細(xì)微的洞察去試圖理解與解讀具體歷史與時(shí)代情境中的詩人。然而正如鄒漢明所言,“任何時(shí)代,活著的艱難,和一顆有深度的傷痕累累的靈魂,都是文字難以盡述的”,這也是兩部傳記共同的心聲。

無論如何,我們將從一首蓬勃、痛苦與歡欣交織的贊美詩開始,走近那個(gè)用“全部努力不過完成了普通生活”的人,他隱秘于歷史深處的詩人靈魂以及一個(gè)時(shí)代的圖景,是我們?cè)谶@個(gè)夏天一道意義盛大的考題之外更需理解與銘記的。

確立穆旦詩人形象的詩

出現(xiàn)在高考作文題里的詩歌《贊美》,注定非比尋常。易彬在《幻想底盡頭:穆旦傳》中專門辟出章節(jié)分析這首詩,他認(rèn)為,恰是這首詩讓詩人脫離了“還原生活”的寫法,真正確立了其詩人形象。而用編著1987年懷念穆旦的文集《一個(gè)民族已經(jīng)起來》的詩人、翻譯家袁可嘉的話講,即穆旦“對(duì)祖國(guó)的贊歌,不是輕飄飄的,而是伴隨著深沉的痛苦的,是‘帶血’的歌”。

《幻想底盡頭:穆旦傳》易彬 著

上海文藝出版社 2025.02

易彬在書中寫道:詩題取名“贊美”,同時(shí),四個(gè)段落又均以“一個(gè)民族已經(jīng)起來”收束,使其情感的濃烈程度達(dá)到了無以復(fù)加的程度,這樣一種熱烈會(huì)讓人想起穆旦最喜愛的美國(guó)詩人惠特曼,據(jù)說他愛《草葉集》到了一個(gè)發(fā)瘋的地步,時(shí)常大聲朗誦。借用穆旦本人評(píng)介艾青詩歌的話即是,“如同惠特曼歌頌著新興的美國(guó)一樣,他在歌頌著新生的中國(guó)”。

但在易彬看來,穆旦的詩又與那些歌頌意象型的詩歌不同。如果閱讀全詩就會(huì)發(fā)現(xiàn),在“一個(gè)民族已經(jīng)起來”這一反復(fù)的詠嘆前,詩人鋪列了一長(zhǎng)串“災(zāi)難”和“恥辱”,如:“說不盡的故事是說不盡的災(zāi)難,沉默的/是愛情,是在天空飛翔的鷹群,/是干枯的眼睛期待著泉涌的熱淚,/當(dāng)不移的灰色的行列在遙遠(yuǎn)的天際爬行……/我要以荒涼的沙漠,坎坷的小路,騾子車,/我要以槽子船漫山的野花,陰雨的天氣,/我要以一切擁抱你,你,/我到處看見的人民呵,在恥辱里生活的人民,佝僂的人民,/我要以帶血的手和你們一一擁抱。/因?yàn)橐粋€(gè)民族已經(jīng)起來。”

穆旦的抒情姿態(tài)并不高揚(yáng),他所選用的詞語和意象也并非明朗型。這一點(diǎn)在鄒漢明所著《新生的野力:穆旦傳》中也有類似的解析。兩位傳記作者不約而同提及了同一時(shí)期穆旦寫下的兩篇詩評(píng)。實(shí)際上,在詩人的整個(gè)創(chuàng)作生涯中,唯有1940年西南聯(lián)大畢業(yè)前夕分別為艾青和卞之琳的兩部詩集寫過詩評(píng)。而相對(duì)于卞之琳詩歌“太平靜”的評(píng)述,彼時(shí)的穆旦對(duì)艾青提出的“詩的散文美”顯然更為認(rèn)同。他對(duì)艾青詩歌的評(píng)語,也完全可以用在這首《贊美》上:“我們可以想見許許多多疲弱的、病態(tài)的土地都隨著抗戰(zhàn)的到來而蓬勃起來了,它們正怎樣擁擠著在詩人的頭腦里,振奮他,推動(dòng)他,使他不得不一次又一次地使用粗大的線條把它們表現(xiàn)出來。”

《新生的野力:穆旦傳》鄒漢明 著

譯林出版社 2025.02

穆旦據(jù)此提出了“新的抒情”概念——“有理性地鼓舞人們?nèi)?zhēng)取那個(gè)光明的一種東西”。他還對(duì)“有理性地”特別作出說明:“我著重在‘有理性地’一詞,因?yàn)樵谖覀兘袢赵妷希羞^多的熱情的詩行,在理智深處沒有任何基點(diǎn),似乎只出于作者一時(shí)的歇斯底里,不但不能夠在讀者中間引起共鳴來,反而會(huì)使一般人覺得,詩人對(duì)事物的反應(yīng)畢竟是和他們相左的。”

易彬評(píng)述:“看起來,穆旦既欲加入民族大合唱的行列,又讓自己成為一個(gè)獨(dú)聲部,因而發(fā)出的音質(zhì)也就顯得卓爾不群。”

非常時(shí)代的詩人傳奇

1918年,穆旦出生在天津,祖籍浙江海寧,本名查良錚,“查”姓在中國(guó)有兩千六百多年的歷史,在海寧則延續(xù)了六百六十余年,他的同族中,還有一位名為金庸的堂兄弟。鄒漢明在《新生的野力:穆旦傳》中提到,穆旦終其一生都沒有到過海寧,而他在各種表格的填報(bào)中都會(huì)認(rèn)真填上“浙江海寧”四字,那里無疑是這個(gè)北遷大家族的根脈所在。

令鄒漢明慨嘆的是,現(xiàn)代文學(xué)史上,海寧奢侈地?fù)碛袃晌幻娙耍碌┖托熘灸Γ爱?dāng)大多數(shù)人飯后茶余八卦后者的種種浪漫故事時(shí),所幸還有極少數(shù)人,也在嚴(yán)肅談?wù)撃碌┑氖茈y。”

如果將時(shí)代比作樂器,穆旦的人生就如同一首激昂與低吟、希望和絕望并存的樂章,依托時(shí)代發(fā)聲,為其所塑造,又有獨(dú)屬于自己的秉性。

1932年穆旦考入天津南開中學(xué),開始在《南開高中學(xué)生》上發(fā)表詩文,他寫于15歲的《夢(mèng)》告訴自己,不要平凡地度過一生。他把“查”字一分為二,從此有了穆旦的筆名。1935年他考入清華大學(xué)外文系,成績(jī)不錯(cuò),卻也并不算特別出眾。原本一切都按部就班,完成學(xué)業(yè),光宗耀祖,然而顛沛的時(shí)代卻以非比尋常的方式塑造了詩人的傳奇。

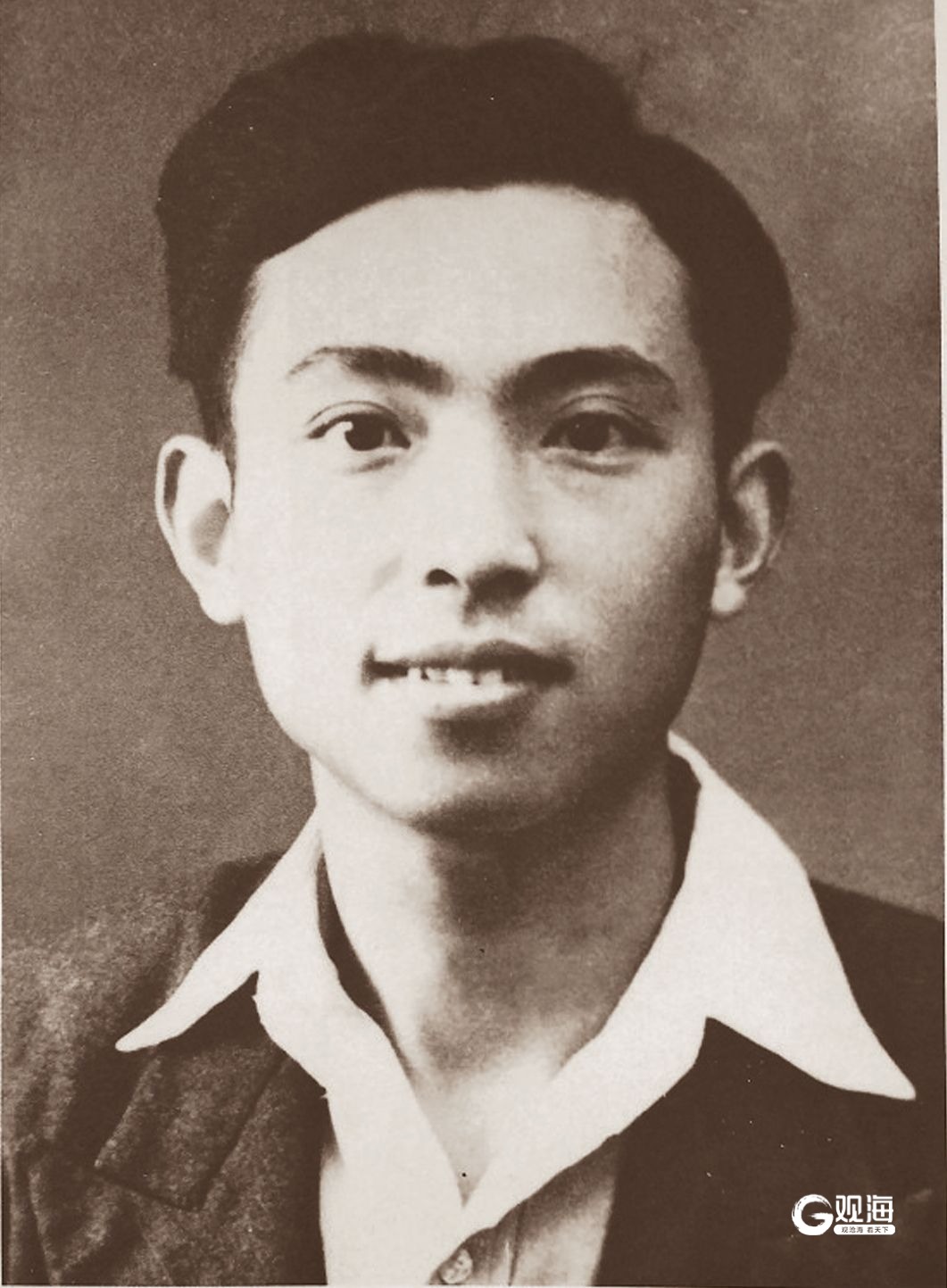

1935年至1937年在北平清華大學(xué)期間的穆旦

這是屬于穆旦的非常時(shí)代:全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,穆旦隨學(xué)校南遷長(zhǎng)沙,創(chuàng)作于1937年的《野獸》寫于此時(shí),是對(duì)被侵略的中國(guó)蓬勃生命力的隱喻。他加入由聞一多、曾昭掄等師生組成的“湘黔滇旅行團(tuán)”,途中得以近距離接觸社會(huì)底層民眾,“在清水潭,我看見一個(gè)老船夫撐過了急灘,笑……/在軍山鋪,孩子們坐在陰暗的高門檻上/曬著太陽,從來不想起他們的命運(yùn)……/在太子廟,枯瘦的黃牛翻起泥土和糞香,/背上飛過雙蝴蝶躲進(jìn)了開花的菜田……/在石門橋,在桃源,在鄭家驛,在毛家溪……/我們宿營(yíng)地里住著廣大的中國(guó)的人民,在一個(gè)節(jié)日里,他們流汗,掙扎,繁殖!……”在路上,他體會(huì)到“我們走在熱愛的祖先走過的道路上”“中國(guó)的道路又是多么自由而遼遠(yuǎn)呵……”

“湘黔滇旅行團(tuán)”途中“努力加餐飯”

1940年,穆旦從西南聯(lián)大畢業(yè),留校任教,兩年后抗戰(zhàn)軍興,他投筆從戎,加入遠(yuǎn)征軍,以中校翻譯官的身份隨軍進(jìn)入緬甸戰(zhàn)場(chǎng),而不幸經(jīng)歷了一次大慘敗。一路上,戰(zhàn)友尸橫滿山,慘不忍睹。足足四個(gè)多月,他在茂密幽深、毒蟲和病疫輪番襲擊的原始森林里絕望尋找活命的出口,九死一生。僥幸逃出野人山回到昆明西南聯(lián)大的穆旦,在痛苦與哀傷中創(chuàng)作了中國(guó)現(xiàn)代主義詩歌史上的著名詩篇《森林之魅——祭胡康河上的白骨》。1949年,穆旦赴美國(guó)芝加哥大學(xué)英國(guó)文學(xué)系學(xué)習(xí),四年后歸國(guó)……豐富的戰(zhàn)爭(zhēng)和行走經(jīng)驗(yàn),西方現(xiàn)代派的中國(guó)傳播,復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)與人性體驗(yàn),共同構(gòu)成了一個(gè)特定的歷史時(shí)代,造就了一個(gè)詩人以及他不斷革新的新詩語言和理性抒情。

在《新生的野力》里,鄒漢明描寫了貫穿穆旦一生的笑容,這笑容在他不同的人生階段隨時(shí)而易,亦融入他的文字與生命:學(xué)生時(shí)代,純粹、真摯、坦率的笑;在西南聯(lián)大“跑警報(bào)”,無所畏懼的笑;在20世紀(jì)40年代,他更加頻密地寫到了姿態(tài)各異的笑:有“新生的野力涌出了祖國(guó)的歡笑”“疲乏的笑,它張開像一個(gè)新的國(guó)家”,還有“粗野的笑”:“我聽見了傳開的笑聲,粗野,洪亮”;“忍耐的微笑”:“那使他自由的只有忍耐的微笑”。此外還有“多少個(gè)骷髏露齒冷笑”“不斷的暗笑在周身傳開”“當(dāng)世的諷笑”“每秒鐘嘲笑我,每秒過去了”;而在他最具傳奇性的詩歌《森林之魅——祭胡康河谷上的白骨》和另一首反戰(zhàn)長(zhǎng)詩《隱現(xiàn)》中,他的笑是不動(dòng)聲色的“無聲之笑”,繼而成哭:“……領(lǐng)我到絕頂?shù)暮诎担?坐在山崗上讓我靜靜地哭泣”;同一年,他也寫下“我要向世界笑,再一次閃著幸福的光/我是永遠(yuǎn)地,被時(shí)間沖向寒凜的地方”……

鄒漢明說:多年以后,我們認(rèn)定他是那個(gè)時(shí)代最擅長(zhǎng)書寫各種類型的笑的詩人。這么多帶著“笑”字的詩行,豐富了中國(guó)詩歌的人性,也讓我們看到一個(gè)時(shí)代的面貌。

格格不入的“歷史之子”

在持續(xù)20年的后半生的苦難里,是“什么樣的笑像一根不屈的豆芽,從巖石的底部抽出莖來,慢慢地往上長(zhǎng),最后竟然高出了壓在它身上的那塊巖石”?捕捉到穆旦詩作中豐富的笑聲的鄒漢明,試圖在傳記中釋析受難中的詩人堅(jiān)韌之來源,卻發(fā)覺,直到今天,要探究其中的真相仍困難重重。而他所做的只能是“盡可能地把詩人放在具體、鮮活的時(shí)代語境中,借助穆旦的遭遇及其詩歌寫作,反映乃至反思時(shí)代”。

對(duì)此,更加注重歷史考據(jù)的易彬異曲同工,且做了更多努力,他主張“盡力提供一種廣闊的傳記知識(shí)背景,讓人們能夠從中較為清晰地看到時(shí)代的面影”。正是本著這一嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的態(tài)度,一個(gè)原本被冷落的20世紀(jì)中國(guó)偉大詩人的形象,重新回歸學(xué)界和公眾視野。華東師范大學(xué)教授唐小兵亦是從這些客觀、如實(shí)的講述中,“發(fā)現(xiàn)”了一個(gè)總是“與主流選擇格格不入”的穆旦。

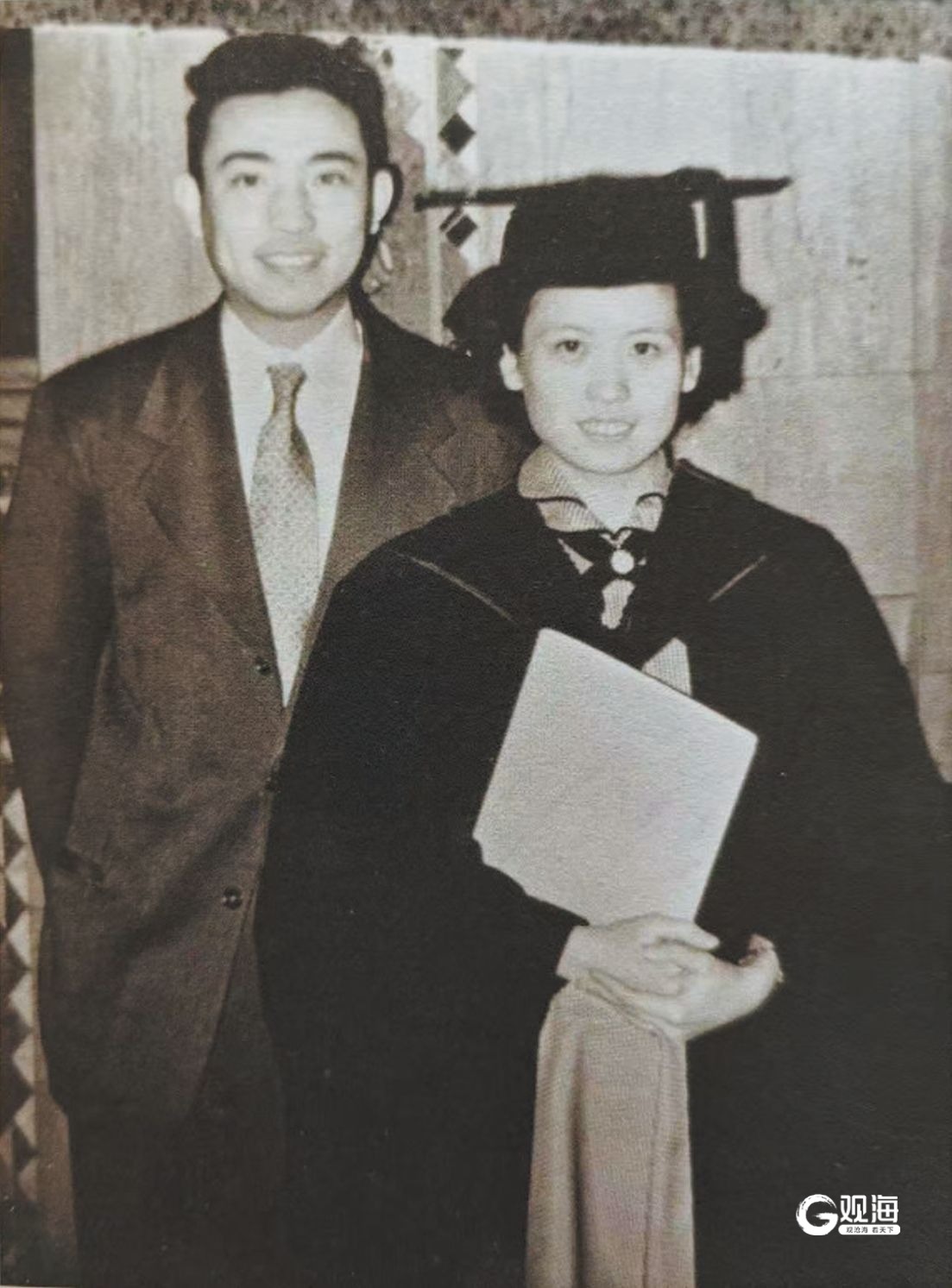

在《幻想底盡頭:穆旦傳》中,這類例證比比皆是,如:1937年到1938年,很多聚集在長(zhǎng)沙、衡陽的優(yōu)秀青年,在選擇往西北延安投身革命還是往西南到昆明繼續(xù)求學(xué)中經(jīng)歷掙扎,那時(shí)穆旦雖有去陜北的意圖,卻終究未像同時(shí)代很多追求民主和進(jìn)步的青年那樣走上革命之路;再如1949年,當(dāng)很多人在迎接一個(gè)新時(shí)代的到來時(shí),他遠(yuǎn)赴美國(guó)求學(xué);而到了1953年,當(dāng)很多旅美華人繼續(xù)對(duì)新中國(guó)觀望時(shí),他卻毅然與妻子周與良回國(guó)……在唐小兵看來,這些“格格不入”的選擇或許來自天性,來自對(duì)家庭的顧念,又或許來自一個(gè)詩人對(duì)于歷史走向的直覺。而這種“格格不入”也體現(xiàn)在,當(dāng)許多詩人熱衷于歌頌抗戰(zhàn)的勝利時(shí),他卻試圖描摹和再現(xiàn)戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷,哀悼那些被時(shí)代和戰(zhàn)爭(zhēng)洪流吞噬的具體生命……

穆旦和夫人周與良

傳記中,易彬?qū)Υ擞兄床烊胛⒌钠饰觯骸啊叭松健?jīng)歷之后,穆旦從死亡線上活了下來,‘自由了’,但也‘從此變了一個(gè)人’,他不再一味地懷有‘雪萊式的浪漫派’夢(mèng)想。”

回顧20年“嚴(yán)厲的歲月”,在妻子周與良和子女們的記憶中充滿了痛苦:

“1958年穆旦被調(diào)離南開大學(xué)外文系,1959年被戴上‘歷史反革命’的帽子,機(jī)關(guān)管制3年,在南大圖書館監(jiān)督勞動(dòng)。在管制的3年內(nèi),良錚除了去圖書館勞動(dòng)外,晚間回家一言不發(fā),只是寫交待材料,看報(bào)看書,很少和我和孩子們談話。他變得沉默,一句話也不愿意說。良錚是非常孝順父母的,回國(guó)后,每年春節(jié)和暑假都要帶著孩子去北京住些天。這時(shí)連去北京看望他母親的權(quán)利也被剝奪了。1962年良錚恢復(fù)工作后,又開始譯《唐璜》。1966年‘文化大革命’前他已基本完成《唐璜》的譯稿。‘文化大革命’開始后,家被抄,書稿等燒的燒,抄走的抄走,其他自用品也都被搶劫一空。”

“8月的一天晚上,一堆熊熊大火把我們家門前照得通明,墻上貼著‘打倒’的大標(biāo)語,幾個(gè)紅衛(wèi)兵將一堆書籍、稿紙向火里扔去。從早上即被紅衛(wèi)兵帶走的父親,直到午夜才回來,頭發(fā)被剃成當(dāng)時(shí)‘牛鬼蛇神’流行的‘陰陽頭’。……此時(shí)他看著滿地的碎紙,撕掉書皮的書和散亂的文稿,面色鐵青,一言不發(fā)。突然,他奔到一個(gè)箱蓋已被扔在一邊的書箱前,從書箱里拿出一沓厚厚的稿紙,緊緊地抓在發(fā)抖的手里。那正是他的心血的結(jié)晶《唐璜》譯稿。萬幸的是,紅衛(wèi)兵只將它弄亂而未付之一炬!”

在《幻想底盡頭》中,尤其是在對(duì)詩人后半生的講述中,《冥想》中的詩句“這才知道我的全部努力/不過完成了普通的生活”似乎就是注腳,作者沒有回避那段混亂不堪的歲月,他所講述的是一個(gè)普通知識(shí)分子于時(shí)代中的苦澀與無奈,尊嚴(yán)與執(zhí)著。而唐小兵教授則引用了另一位詩人痖弦的話,來概括這位終生獻(xiàn)身于漢語語言的“普通”知識(shí)分子并不普通的一生:“詩人是真正的歷史之子”。(青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾?李魏)

青島日?qǐng)?bào)2025年6月11日7版

責(zé)任編輯:呂靖雯