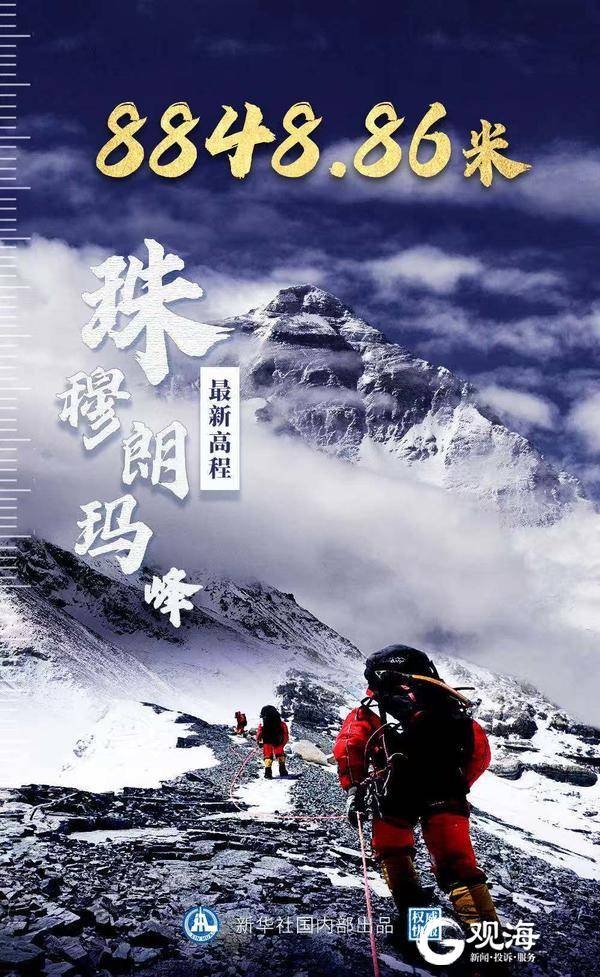

青島日報社/觀海新聞12月8日訊 8848.86米!今天,珠穆朗瑪峰最新高程公布了。由長江文藝出版社出版的《珠穆朗瑪日記》同步首發。它的作者、《中國自然資源報》報社首席記者、詩人王少勇,以特派記者身份,以日記形式,記述珠峰高程測量全過程,書寫了一部誕生于極寒與風雪的英雄傳奇。該書也是為中國首登珠峰60周年的一份巨獻。

2020年的珠穆朗瑪峰高程測量,是新中國成立以來第七次大規模測繪與科考任務,中國測繪登山隊員再戰珠峰之巔。從3月17日北京出發西藏,到5月27日成功登頂珠峰,再到6月18日返回北京,三次沖頂,險象環生。王少勇用3個月的時間記錄了自己的親身經歷和諸多真情時刻,那些參與測繪科考工作的人們,以最真切鮮活的面貌走到讀者面前。這本《珠穆朗瑪日記》,致敬所有勇攀高峰的英雄,獻給所有不屈與純粹的靈魂。

“我和兄弟們一起面對過缺氧、狂風、嚴寒、落石,面對過使命、壓力、悲傷、孤獨,我們的肉體和靈魂都作出了回應。我想用一種更加‘自我’的方式去記憶,帶著自己的體溫和呼吸。于是有了這些日記。”王少勇在《珠穆朗瑪日記》的序言中這樣說。他在隨隊采訪的過程中,還原了鮮為人知的測繪登山隊員的工作和生活狀態,用詩意的筆調向讀者介紹了珠峰的危險、神秘與純潔,將七十多個日夜的苦與樂,艱難與收獲,前行與回首濃縮于這部《珠穆朗瑪日記》。

作者曾執行過中國大洋科考、抗震救災等報道任務,有多年的野外測繪采訪與跟隊經驗,他的文筆流暢,語淺情深,珠峰的草木白雪、朝陽日暮都在他精構的文字中徐徐展開。(青島日報/觀海新聞記者 李魏 )

“日記”摘登

4月15日 定日 多云轉晴

停電了,不知是白壩村停電,還是整個協格爾鎮都停電了。當地人說,這很正常,一年至少有60天會停電。沒有電熱風,沒有電褥子,這將是個黑暗而寒冷的夜晚。

下午,在酒店外面看到測繪隊員正在測試GNSS設備,我們便過去拍攝,并采訪了其中的一位。他50歲上下,個子高高的,口音很重,說話很樸實,笑起來甚至有些靦腆。我問他怎么稱呼。他說,我叫張建華。張建華!2014年全國感動測繪人物。我一下記起來了。我說,我寫過您,您是不是去非洲執行過任務? 是不是參加了上次珠峰測量?2015年我去國測一大隊采訪,回來寫了一篇5萬字的報告文學,其中有一段就是寫他。當時我并沒有采訪到他本人,而是根據他的事跡材料和別人的講述寫的。這次珠峰高程測量,他擔任技術質量現場負責。他說年紀大了,這次上來血壓一直高,常常頭暈。前幾天翻越加吾拉山口時,他的兩只手發麻,隨即腫了起來,停車休息了許久才緩過來。

15年前珠峰高程復測,35歲的張建華是交會測量組的組長,6個交會點中最危險最艱難的西絨布交會點就由他負責。4月底的一天,他帶著兩位藏族向導到西絨布踏勘,中午時突然陰云密布,狂風大作,能見度只有一兩米遠。回營的必經之路上還有一條10米寬的冰裂縫和坡度超過60度的懸崖,在這樣的天氣下,安全回去幾乎是不可能完成的任務。下午五六點鐘,狂風暴雪彌漫了整個珠峰地區,張建華依然沒有歸來,大本營和二本營所有隊員都焦急萬分。有人用對講機不停地呼叫,有人用測量儀器中的幾十倍目鏡尋找……可他仿佛消失在茫茫雪海中,無聲無息。

風雪迎面吹來,讓人很難睜開眼睛,張建華和兩名向導在中絨布冰塔林中迷路了,甚至他們也走散了。張建華不停地呼喊,偶爾能聽到一兩聲回應,他就循著那聲音往前走,可走啊走啊,還是看不見人,也看不清路。有那么幾個瞬間,他產生過放棄的念頭,覺得自己不可能活著走出這片美麗卻令人絕望的冰塔林了。7點多,雪終于停了,張建華走一會兒、爬一會兒,竟然奇跡般地從冰塔林里出來了。當他看到隊友們在石頭上做的測量點位標記時,知道自己有生還的希望了,坐在雪地上放聲大哭。晚上9點多,筋疲力盡的張建華終于回到了二本營,他的褲子已經在碎石上磨開了許多口子。看到他,兄弟們都哭了。

這次死里逃生的經歷并沒有讓張建華退縮,隨后他又連續三次冒險穿越冰塔林,到西絨布交會點測量。登山隊員登頂前后,他啃干糧、化雪水,在那里堅守七天七夜,完成了自己肩負的任務。

責任編輯:單蓓蓓