冒充保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售,車主退保難理賠難——

車主警惕:“安全統(tǒng)籌”不“保險(xiǎn)”  ■在一份“汽車保障商業(yè)單”中,沒(méi)有“保險(xiǎn)”字樣,而是以“保障”一詞來(lái)表述。

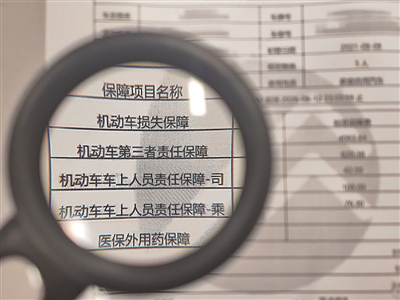

■在一份“汽車保障商業(yè)單”中,沒(méi)有“保險(xiǎn)”字樣,而是以“保障”一詞來(lái)表述。

■訴求來(lái)源

12345·青訴即辦

觀海新聞客戶端“直通12345”

黨報(bào)熱線82863300

■話題熱度 ★★★★★

車險(xiǎn)續(xù)保時(shí),車主們總會(huì)接到許多業(yè)務(wù)員的推銷電話,對(duì)方真的是保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)員嗎?近期,多名車主向12345·青訴即辦和黨報(bào)熱線82863300反映,一些業(yè)務(wù)員推銷的所謂低價(jià)商業(yè)車險(xiǎn),實(shí)則是一種名為“交通安全統(tǒng)籌業(yè)務(wù)”(以下簡(jiǎn)稱“安全統(tǒng)籌”)的假保險(xiǎn),車主購(gòu)買此類產(chǎn)品后,遭遇退保難、理賠難。

投保車險(xiǎn)變“統(tǒng)籌”

“本想貨比三家,選擇最便宜的商業(yè)險(xiǎn),誰(shuí)知買到的竟是假保險(xiǎn)。”車主方先生告訴記者,今年5月,他接到一個(gè)車險(xiǎn)推銷電話,對(duì)方自稱“某安保險(xiǎn)”業(yè)務(wù)員,可以給予車險(xiǎn)優(yōu)惠。出于謹(jǐn)慎,方先生在互聯(lián)網(wǎng)上搜索了“某安保險(xiǎn)”,發(fā)現(xiàn)它是一家正規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司,于是添加了該業(yè)務(wù)員的微信。對(duì)方報(bào)價(jià)比他之前在另一家保險(xiǎn)公司的投保價(jià)格低了五六百元,方先生便支付了1912元,投保了“全險(xiǎn)(商業(yè)險(xiǎn))”。

但該業(yè)務(wù)員讓方先生自行購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)。“以前購(gòu)買車險(xiǎn),商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)都由業(yè)務(wù)員一并辦理,這次對(duì)方讓我自行購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn),有些蹊蹺。”方先生說(shuō),他仔細(xì)查看業(yè)務(wù)員發(fā)來(lái)的“保單”,發(fā)現(xiàn)是一份“汽車保障商業(yè)單”,最后面的簽章不是“某安保險(xiǎn)”,而是“某安聯(lián)保汽車安全服務(wù)公司青島分公司”(以下簡(jiǎn)稱“某安聯(lián)保青島分公司”)。

方先生提出質(zhì)疑,但該業(yè)務(wù)員表示,“某安聯(lián)保”與“某安保險(xiǎn)”是業(yè)務(wù)合作關(guān)系,他代銷的就是“某安保險(xiǎn)”。方先生撥打“某安保險(xiǎn)”的官方電話求證,被告知兩者并沒(méi)有關(guān)系。

“第二天,我便要求業(yè)務(wù)員退費(fèi),但對(duì)方堅(jiān)持扣除一半費(fèi)用作為違約金和服務(wù)費(fèi)。”方先生認(rèn)為扣除這么高的費(fèi)用不合理。他提出,退費(fèi)時(shí)新“保單”沒(méi)有生效,正規(guī)車險(xiǎn)都有至少10天的冷靜期,期間可以無(wú)條件退保。更何況,他是被業(yè)務(wù)員欺騙付費(fèi)。方先生向市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴,要求全額退款,在市場(chǎng)監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)下,對(duì)方公司同意退款,但還是扣了100元服務(wù)費(fèi)。

方先生的遭遇并非個(gè)例。記者從12345·青訴即辦了解到,今年4月至6月,有7名車主投訴“某安聯(lián)保青島分公司”的業(yè)務(wù)員以銷售“某安保險(xiǎn)”為名售賣“安全統(tǒng)籌”。在社交媒體上,也有多條帖子反映上述情況,許多網(wǎng)友跟帖分享自己的被騙經(jīng)歷,還有人在看到帖子后才意識(shí)到自己也受騙了。

有車主向記者出示了一份“某安聯(lián)保汽車保障商業(yè)單”。記者對(duì)比發(fā)現(xiàn),該商業(yè)單與“某安保險(xiǎn)”的保險(xiǎn)單在單證樣式上較為相似,但沒(méi)有保險(xiǎn)、保費(fèi)、保額、責(zé)任險(xiǎn)等術(shù)語(yǔ),而是稱為保障、保障費(fèi)、保障金額、責(zé)任保障等。例如,車主們所熟知的機(jī)動(dòng)車損失險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn),在這份商業(yè)單中被表述為機(jī)動(dòng)車損失保障、機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保障。

記者多方查證,發(fā)現(xiàn)“某安保險(xiǎn)”曾發(fā)文提醒消費(fèi)者,警惕“某安聯(lián)保”“某安聯(lián)合”“某安車服”等公司假借“某安保險(xiǎn)”之名銷售產(chǎn)品。在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中查詢發(fā)現(xiàn),“某安聯(lián)保青島分公司”成立于今年2月6日,但在3月17日就被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,原因是“通過(guò)登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法與企業(yè)取得聯(lián)系”。其經(jīng)營(yíng)范圍包括機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)等項(xiàng)目,沒(méi)有與保險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)。此外,“某安聯(lián)保”總公司以及蘇州分公司也被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

針對(duì)車主反映的業(yè)務(wù)員以“某安保險(xiǎn)”之名銷售“安全統(tǒng)籌”的問(wèn)題,記者撥打“某安聯(lián)保”400客服電話。客服人員稱,可能是某個(gè)代理商、中介機(jī)構(gòu)的個(gè)人所為,他們公司銷售的確實(shí)是“安全統(tǒng)籌”,并非車險(xiǎn)。對(duì)于總公司及青島、蘇州兩家分公司被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的情況,客服人員稱“正在調(diào)整經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)”。

發(fā)生事故難理賠

“當(dāng)初圖便宜購(gòu)買了‘安全統(tǒng)籌’,誰(shuí)知發(fā)生事故后,對(duì)方公司一直不賠付。”車主衣先生說(shuō),2021年11月,他通過(guò)二手車商購(gòu)買了一輛二手貨車和辦理了“某橋統(tǒng)籌汽車服務(wù)有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“某橋統(tǒng)籌”)100萬(wàn)元的第三者責(zé)任統(tǒng)籌和車損統(tǒng)籌。2022年8月,他駕車發(fā)生多車追尾事故,被交警判定全責(zé)。

“我的車維修花了1萬(wàn)多元,但‘某橋統(tǒng)籌’遲遲不理賠。”衣先生說(shuō),他曾向銀行保險(xiǎn)消費(fèi)者投訴維權(quán)熱線求助,工作人員稱,“某橋統(tǒng)籌”不是保險(xiǎn)公司,不在中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管范圍內(nèi)。衣先生又向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門投訴,但市場(chǎng)監(jiān)管部門未能聯(lián)系到該公司。最終他起訴了“某橋統(tǒng)籌”。

雖然法院判定“某橋統(tǒng)籌”敗訴,但該公司沒(méi)錢賠付。后來(lái),事故所涉其他車主和保險(xiǎn)公司起訴了衣先生和“某橋統(tǒng)籌”。法院認(rèn)為,衣先生購(gòu)買的車輛統(tǒng)籌產(chǎn)品不是真正的車險(xiǎn)產(chǎn)品,不適用《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》中有關(guān)先行賠付或強(qiáng)制理賠的主張,由衣先生先行承擔(dān)4輛車總共6萬(wàn)多元的賠償責(zé)任,衣先生可另行向“某橋統(tǒng)籌”主張賠償。

記者近日在“某橋統(tǒng)籌”注冊(cè)地——市南區(qū)寧夏路某商務(wù)樓探訪發(fā)現(xiàn),該公司已不在此經(jīng)營(yíng)。物業(yè)工作人員表示,“某橋統(tǒng)籌”兩年前就搬離了,經(jīng)常有車主、保險(xiǎn)公司及相關(guān)部門人員來(lái)這里了解情況。

在某企業(yè)信息查詢系統(tǒng)上,“某橋統(tǒng)籌”的頁(yè)面顯示,該公司在2023年6月被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,原因也是“通過(guò)登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法與企業(yè)取得聯(lián)系”。此外,該公司涉及司法案件500余起,公司法人被列入失信被執(zhí)行人名單,并被限制高消費(fèi)。記者還在某企業(yè)信息查詢系統(tǒng)上查到,全國(guó)有2200余家企業(yè)涉及車輛安全統(tǒng)籌業(yè)務(wù),其中注銷、吊銷企業(yè)950余家,存續(xù)、在業(yè)的1250余家企業(yè)中有460余家被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

在某網(wǎng)絡(luò)投訴平臺(tái)上,關(guān)于車輛安全統(tǒng)籌的投訴有1000余條,涉及冒充保險(xiǎn)、虛假宣傳、退款難、理賠難等。其中,網(wǎng)友陳先生反映,他向統(tǒng)籌公司理賠時(shí),竟被要求不能去4S店維修車輛。今年3月,陳先生被人以“某安保險(xiǎn)”之名誘導(dǎo)購(gòu)買了“安全統(tǒng)籌”。6月,他駕車發(fā)生單方事故被交警認(rèn)定為全責(zé),在4S店修車花了1.3萬(wàn)元,但統(tǒng)籌公司的理賠員不認(rèn)可4S店報(bào)價(jià),只賠付5000余元。理賠員指出,補(bǔ)償協(xié)議中規(guī)定“被保障機(jī)動(dòng)車發(fā)生事故后不支持服務(wù)站維修定損方案以及超出維修車輛市場(chǎng)價(jià)的方案”。而陳先生表示,他在購(gòu)買“車險(xiǎn)”時(shí)沒(méi)有看過(guò)這份補(bǔ)償協(xié)議,而且當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員也沒(méi)有提及這條不合理的規(guī)定。

“安全統(tǒng)籌”亂象須整治

“‘交通安全統(tǒng)籌’原本是運(yùn)輸企業(yè)內(nèi)部的一種行業(yè)互助行為,卻被一些別有用心的企業(yè)當(dāng)作不當(dāng)獲利的工具。”一名業(yè)內(nèi)人士告訴記者,2012年印發(fā)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)道路交通安全工作的意見(jiàn)》提出,“鼓勵(lì)運(yùn)輸企業(yè)采用交通安全統(tǒng)籌等形式,加強(qiáng)行業(yè)互助,提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”這里所說(shuō)的交通安全統(tǒng)籌,是指運(yùn)輸企業(yè)要求成員或掛靠車主繳納一定的費(fèi)用形成資金池,當(dāng)掛靠車輛發(fā)生事故后可按照統(tǒng)籌合同約定從資金池中獲得賠償。然而,這樣的政策支持在一些企業(yè)眼里卻成為向社會(huì)化、商業(yè)化轉(zhuǎn)變的契機(jī)。他們以“某某統(tǒng)籌”“某某汽車安全服務(wù)”之名開(kāi)辦公司,打著正規(guī)商業(yè)保險(xiǎn)的旗號(hào)對(duì)外銷售安全統(tǒng)籌、安全保障或服務(wù)保障產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士指出,此類統(tǒng)籌公司沒(méi)有保險(xiǎn)牌照,不像保險(xiǎn)公司那般須達(dá)到注冊(cè)資本、儲(chǔ)備金等資金要求,也不受銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)管,因此風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償能力及資金安全性相對(duì)較低。在理賠事故頻發(fā)、事故損失較大或者發(fā)生資金轉(zhuǎn)移的情況下,資金池一旦不足以理賠就會(huì)“暴雷”。此外,在理賠時(shí)效上,商業(yè)保險(xiǎn)具有明確的賠付期限和程序,而“安全統(tǒng)籌”的賠付往往無(wú)明確的時(shí)間約束,消費(fèi)者維權(quán)難度大大增加。

2024年12月,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示:以“統(tǒng)籌”“互助”“聯(lián)盟”為名與車主簽訂的統(tǒng)籌業(yè)務(wù)合同不是保險(xiǎn)合同,車主的相關(guān)權(quán)益無(wú)法依據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》得到保障。此類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者失信風(fēng)險(xiǎn)大,相關(guān)業(yè)務(wù)缺乏嚴(yán)格的償付能力、準(zhǔn)備金、消費(fèi)者保護(hù)等監(jiān)管約束,很容易出現(xiàn)資金鏈斷裂、“跑路”等現(xiàn)象。一旦發(fā)生交通事故,購(gòu)買了“安全統(tǒng)籌”的車主可能面臨無(wú)法獲得或無(wú)法足額獲得賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。

今年2月,中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年全國(guó)消協(xié)組織受理投訴情況分析》顯示,“‘車輛統(tǒng)籌保險(xiǎn)’投訴激增,消費(fèi)者權(quán)益難以保障”成為2024年消費(fèi)者六大投訴熱點(diǎn)之一,主要問(wèn)題有統(tǒng)籌冒充保險(xiǎn)銷售,售后理賠難、退保難。中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)提醒,消費(fèi)者在購(gòu)買汽車商業(yè)險(xiǎn)時(shí)要謹(jǐn)慎識(shí)別,“安全統(tǒng)籌”產(chǎn)品存在理賠難度大、統(tǒng)籌公司跑路風(fēng)險(xiǎn)高、不受政府監(jiān)管等多重風(fēng)險(xiǎn)。

青島市調(diào)解協(xié)會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)姜東建議,相關(guān)部門應(yīng)盡快明確“安全統(tǒng)籌”業(yè)務(wù)的監(jiān)管主體和規(guī)則,填補(bǔ)監(jiān)管空白,加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的審批和日常監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。保險(xiǎn)公司如發(fā)現(xiàn)有外部企業(yè)或人員利用保險(xiǎn)公司名義開(kāi)展“安全統(tǒng)籌”業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)搜集證據(jù),利用法律手段維護(hù)自身合法利益。消費(fèi)者在購(gòu)買車險(xiǎn)時(shí),應(yīng)選擇正規(guī)保險(xiǎn)公司,仔細(xì)審查合同條款,不被低價(jià)等虛假宣傳迷惑,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)從業(yè)人員參與“安全統(tǒng)籌”業(yè)務(wù)時(shí),可向金融監(jiān)管部門投訴。

首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)農(nóng)村保險(xiǎn)研究所副所長(zhǎng)李文中認(rèn)為,應(yīng)盡快推動(dòng)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》修訂工作,明確將實(shí)質(zhì)上符合保險(xiǎn)法定義的業(yè)務(wù)全部納入保險(xiǎn)監(jiān)管范疇,對(duì)于未經(jīng)監(jiān)管許可的業(yè)務(wù),按照非法經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。