青島日報社/觀海新聞12月11日訊 12月10日開展的第二屆意大利當代藝術展,今天在青島市雕塑館迎來首個觀展流量高峰。在中意建交50周年之際,作為本年度“城市品質改善提升攻勢”的城市公共空間系列藝術活動之一,展覽以“兩種文化,一個空間”為主題,沖破疫情“封鎖”,帶來異域不同代際當代藝術家看待世界的個性態度和新鮮的文化思維沖擊。

正如雕塑館執行館長葉東煒所言,在這樣一個展覽上,可能比瀏覽展覽更進一步,是以某種類似閱讀的方式,設問與思考,參與作品的互動,即所謂的“讀展覽”,這也正是展覽最有趣的地方。

從關注“面包人”的“火候”開始

今天初入青島市雕塑館的參觀者一定都被那些“觸目驚心”的人體雕塑吸引了,它們的材質的確匪夷所思——面粉。仔細看,這些肢體完備度和膚色深淺度各不相同的人體,竟是由無數經過發酵烘焙的面包組成,那些烘烤后膨脹的部分逼真組合成面包人的肌肉線條肌理。

類似于中國陶瓷燒制中不可預知的窯變,藝術家也并不能把握烘焙的結果,于是現場呈現的作品,有的烤焦發黑,有的夾生,火候恰到好處的,則呈現出健康的“小麥色”,甚至雕像的面部輪廓也是由這種不可預知的火候決定的,相信那些希臘雕像般的傳統美顏的塑就,一定也有偶然中的必然……于是,展廳內,探討“面包人”的火候和面粉凝結的技術問題便成為圍觀者共同關注的公共話題。

而在閱讀了展覽現場特別設置的藝術家和策展人的闡釋后,馬戴奧·盧卡想要表達的創作觀念似乎又加深了一步:面包在西方文化中關于生命的象征性內涵,上升到人生和哲學層面的思考可能又會將閱讀者挽留片刻。

所以,館長葉東煒提出了一種看展方式:每個人進到展廳,不是只瀏覽一下,而是在作品前站上10秒鐘,提出自己的問題和思考,藝術家為什么會這樣做,想要表達什么;然后,再去看一旁設置的藝術家和策展人的作品闡釋;最后再回到作品面前。“這或許會帶給你看待作品,看待展覽,甚至看待世界的另一種視角。”

所有的作品都與當下的世界密切關聯

每個人都有自己看待世界、面對生活的方式,而在這樣一個展覽上,我們想認真地閱讀理解那些來自遙遠歐洲大陸的世界觀。

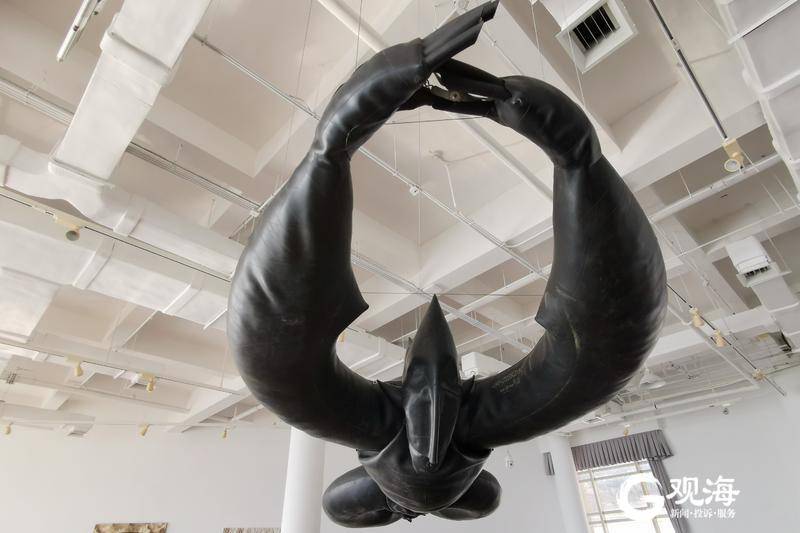

盧卡·馬蒂用聚乙烯管、車胎等廢舊工業材料創作雕塑,橡膠的叢林和廢料編織的面具、經典故事中的主人公……這些意像所表達的是人類共同直面的生態危機;賈科莫·科斯塔的視頻影像作品用3D技術虛擬了人類的未來,隨著三塊大屏上鏡頭的不斷推移,密集的看不到邊際的樓宇、包裹著各種線路設備,加之灰暗的色調,讓觀者陷入驚悚的眩暈的深淵,似乎感受到不斷逼近的孤寂,這是藝術家給予科技進步中走向自我透支的人類的警示;運用鐵、不銹鋼材料,將全世界七種重要的語言文字以不同的形態混雜、堆砌,看似隨意,卻傳遞出藝術家魯迪·普爾奇內里對于這個動蕩世界因語言、地域、文化差異而無法止息的干戈沖突的關照,交流與“對話”是潛藏在作品中的答案……

在葉東煒看來,盡管參展的藝術家從出生于50年代到出生于80年代,有鮮明的代際藝術語言差異,但他們都具有一個共同的特點:作品不僅局限在自我的藝術語言表達,而是所有的創作都與當下的世界密切關聯,呈現出對當下的密切關照。

搞不懂藝術家的真正意圖?那就從自己的直觀感受開始

在那些來自意大利的青年藝術家的作品中,藝術創作的過程似乎被更多地視作一種隨時隨地存在的個性思考和即興演練。

參展者中最年輕的一位、生于1986年的朱利阿娜,用118條閃閃發光的彩條創作作品,據說每一條彩條的懸掛間距都有具體的設定,而雕塑館的工作人員正是按照藝術家的具體要求對長途跋涉而來的作品進行了重新組裝。對于另一件作品的展示,藝術家則提出了在作品懸掛的墻面勾畫二維圖形的特殊要求,那些纖細的線條若不仔細查看,很可能會被觀者忽略,而它們卻是創作中不可或缺的存在。葉東煒認為,這些藝術家與展館間的互動,同樣是藝術創作的過程,也是展覽有趣的部分。這也正是此次展覽所傳達的一種趨勢:對于更多的青年藝術家而言,藝術創作不再是正襟危坐的傳統范式,而是破除不同材料界限的隨性的觀念表達,而未來中國的下一代藝術家可能也會像這些國外的青年藝術家一樣,真正將創作視作“玩兒藝術”的過程。

在安德烈亞斯用核桃木和羽毛創作的作品前,羽毛覆蓋了貌似人像雕塑的面孔和上半身,只裸露出核桃木雕刻的真切的腿與腳。有人覺得驚悚,還有人覺得它呆萌可愛。葉東煒提出了另一個觀展建議:“有時我們搞不清楚藝術家真實的想法,但是也無所謂,藝術所具有的形式感同樣值得觀賞與解讀。況且,對于同一件作品,可能不同的人就會給出完全不同的解讀。這大概也是藝術作品最具魅力的所在,它傳達不同文化背景之下人們的所思、所想、所為,讓人們彼此試著去理解和對話。藝術的確是人們相互認知最為直接有效的方式。”

展覽概況:

“兩種文化,一個空間——第二屆意大利當代藝術展”由中國藝術研究院中國雕塑院、青島市自然資源和規劃局主辦,青島市公共空間藝術促進中心、中國雕塑院青島分院、意大利中意當代藝術協會承辦。這也是繼2018年“雕塑之路·意大利當代藝術展”后,青島再度將意大利優秀藝術資源引入城市。展出的作品63件/組,涵蓋雕塑、繪畫、裝置、影像等藝術形式,展覽旨在深化國際文化交流合作和城市對外開放,為國際藝術在當代城市空間的發展探索新的路徑,并拓展島城市民的藝術視野,為國際藝術的落地、創意之城的建設實踐創造一種可能。

展覽免費開放,將展至2021年1月10日。(青島日報/觀海新聞記者 李魏/文 王雷/圖、視頻)

責任編輯:孫源熙