“滋味是傳統的根,丟掉了傳統,就做不出地道的茶。”

56歲的胡孝林抓起一把炒制好的嶗山茶,醇厚的栗香撲面而來。這雙與茶葉打交道四十多年的手,粗糙卻敏銳,能在高溫炒鍋中精準感知每一分溫度變化。

“茶有茶性,你尊重它,它才會回報你最好的香氣。”胡孝林說。他是青島北嶗茶業的創始人。自2002年簽約200多戶茶農組建茶葉經濟聯合體,到2006年成立股份制茶業專業合作社,2010年探索規模化茶園流轉機制,再到如今打造全產業鏈創新模式,他始終走在行業前沿,引領嶗山茶產業走向專業化、定制化和精品化。胡孝林的故事,恰如一壺醇厚的嶗山茶,歷久彌香,回甘悠長。

一葉承父志,匠心守初心

胡孝林的茶緣始于1982年末。那時,他的父親作為嶗山第一代茶葉技術員,響應“南茶北引”號召,在嶗山試種茶樹。“我1986年初中畢業就跟著父親學種茶,那時全區沒幾個人懂茶,父親那代人,全憑一雙手和老天爺吃飯。”胡孝林回憶道。

“最難的是炒茶。”沒有經驗,他就一趟趟跑去南方請教老師傅;不懂技術,他就沒日沒夜地泡在地里觀察。正是憑著這股韌勁,1995年,他炒制的茶拿到嶗山區第三屆綠茶評比第一名,同年,他成為全區第一個注冊個體工商戶的茶農,率先拿下國家級無公害茶葉認證證書,并注冊了“北嶗”商標。“咱嶗山的茶,必須有自己的名號!”

如今已是嶗山茶行業領軍者的胡孝林,仍保持著最樸素的傳播方式。 他幾乎每天都在朋友圈、抖音、視頻號上用鄉音講述嶗山茶的故事,沒有華麗辭藻,不加夸張濾鏡,卻因真誠質樸吸引了大量忠實茶友。他不做電商直播,不搞營銷噱頭,慕名而來的茶客全靠口口相傳,“循著茶香”找到他。

與茶結緣40余年,胡孝林始終堅守“實實在在種茶”的信念,認為茶行業“沒有捷徑,最需要腳踏實地的人”。他長期熱心公益,2004年被嶗山區慈善總會授予“創始人”稱號,創立殘疾人就業扶貧基地,解決23人就業,累計捐款捐物超七十萬元。

匠心制茶,守住非遺技藝

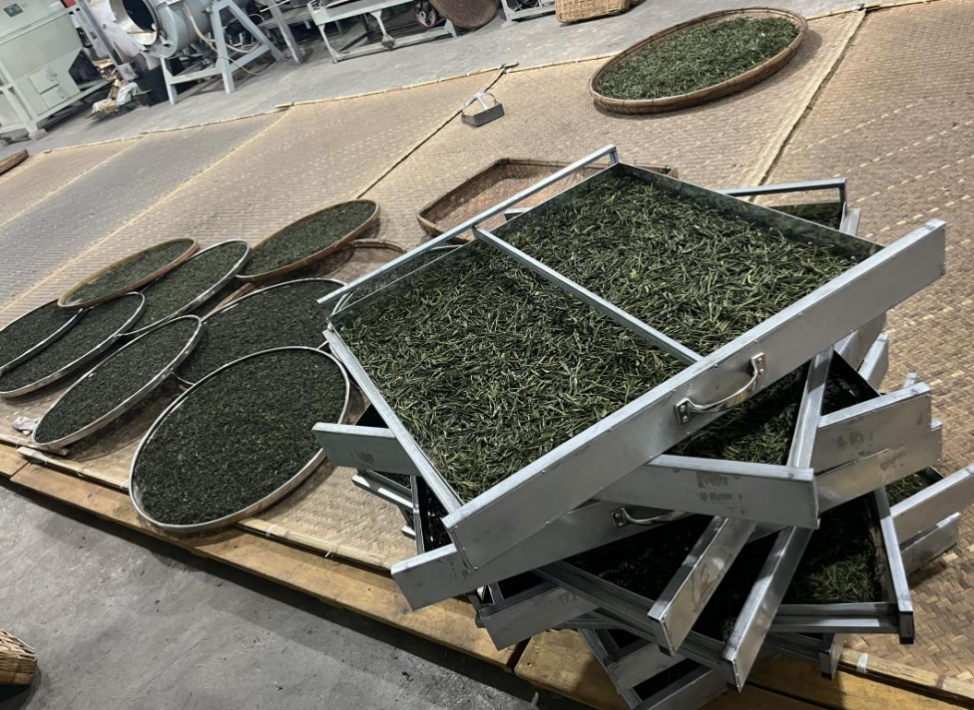

即使在機械化普及的今天,他依然堅持手工炒制春茶。“手工炒茶,茶中有‘人氣’。”胡孝林表示,“手與鍋的溫度互動、對茶葉狀態的敏銳把握,都是機器難以替代的。”整個手工炒茶過程持續一個半小時,車間溫度常高達四五十攝氏度。他說:“唯有好原料結合傳統工藝,才能復刻出三十年前嶗山茶的經典口感。”

胡孝林堅持“自建基地、全程加工”,實現從種植到生產的全流程把控。他強調“原料再好,工藝不過關,一切都歸零”,尤其注重春茶手工制作,每年集中一個半月精心炒制,這一季茶不僅支撐全年收益,更奠定了品牌的高端品質。

然而堅守傳統不意味固步自封。在北嶗茶的加工車間,傳統炒鍋與智能設備比鄰而居,形成了他所說的“平衡之道”。“老祖宗的手藝是嶗山茶的靈魂,不能丟;但科技能夠為傳統工藝賦能。”胡孝林說。

傳承同時,胡孝林積極推進生態種植模式,于2024年率先通過國家首批百家“生態低碳茶”基地認證,不斷創新工藝,打造新嶗山茶,開發花香型紅茶、高鮮靈度六窨口糧嶗山茉莉花茶、小蘭花白茶等多類茶品,以優良品質廣受茶界廣泛認可。

三代傳承,茶香永續

2019年,兒子胡嘉浩的加入,成為“北嶗茶”第三代傳人,為北嶗茶業注入了新活力。

盡管自幼在茶香中成長,深受父親熏陶,但畢業于會計專業的胡嘉浩坦言,自己最初對茶葉“并沒有產生真正的興趣”,但從最基礎的殺青工序學起,一道工序,他整整干了三年。“第一次看著鮮葉在自己手中變成干茶,那種成就感無法言喻。”胡嘉浩說,“點滴小事兒就會給你動力,讓你感興趣。”

“殺青是形成茶葉品質的關鍵,溫度、手法、時間,差一點就不是那個味道。”車間里溫度常達四五十度,鍋熱人更熬人。三年磨一劍,第十二次嘗試手工炒茶時,他終于掌握了父親口中的“茶感”,第一次參加專業比賽便躋身前十。之后,他又系統學習揉捻、干燥等全套制茶技藝,并參與到企業的日常運營中,在實踐中持續積累經驗、精進技藝。

憑借扎實的技藝與不斷創新的精神,胡嘉浩在茶行業逐漸嶄露頭角。他先后榮獲山東省茶葉加工能手、青島市十佳制茶能手等稱號,并在全國茶葉加工技能競賽、青島市職業技能大賽等多項賽事中斬獲佳績,成為嶗山茶產業的新生力量。

兩代人的默契協作,正推動北嶗茶業在堅守與創新中穩步前行。

從父親1982年末種植第一批茶樹,到現在擁有茶園100余畝,年產干茶8噸;從單一綠茶到多元產品;從個體農戶到帶動200余戶茶農共同發展——胡家三代人見證了嶗山茶產業的蓬勃發展。

如今,北嶗茶業已成為嶗山區政府認定的嶗山茶行業三大龍頭企業之一,榮獲“山東十大名茶”“青島十大名茶”之首等榮譽,嶗山白茶傳統制作技藝被評為區級非物質文化遺產。

在胡孝林看來,茶不僅是養家糊口的事業,更是值得用一生去守護的傳承。“我希望通過我們的努力,讓嶗山茶走得更遠,讓更多人喝到好的嶗山茶,讓茶農的日子越過越好。”

這片“黃金葉”的故事,正在三代人的傳承中,續寫新的篇章。