青島日報社/觀海新聞9月17日訊 在全球氣候治理與“雙碳”戰略深入實施的背景下,航運業正經歷一場以技術創新為驅動、以可持續發展為目標的深刻變革。綠色轉型已成為行業一道不可回避的“必答題”。

面對這一時代命題,位于市北區中央商務區的山東海運股份有限公司積極踐行國家戰略,持續優化航線網絡,不斷提升船隊運輸效率,加大環保節能與智能信息的研發投入,推動新能源、新技術的船舶應用,在航運業綠色低碳這一新賽道上,全力打造高質量發展的“綠色增長極”。

突破技術壁壘,攻克行業難題

2021年,山東海運股份有限公司成立環保節能技術創新工作室,專攻行業關鍵技術難題。這支匯聚了船舶設計、動力工程、材料科學等多學科背景專家的研發團隊,成為公司綠色技術創新的重要引擎之一。

創新工作室成立之初,便明確以“節能、減排、循環、智能”為主攻方向,系統規劃了從短期技術改造到長遠戰略布局的技術路線圖。這一決策,源于公司在2018年遭遇的一個現實難題:當時公司運營的全球第一代40萬載重噸系列礦砂船,因艉部水動力設計存在缺陷,船舶油耗較同類迭代船型高出11%,能效不達標導致運營成本居高不下。更棘手的是,該類船舶的艉部流場數據被韓國船廠列為“商業機密”,國內無任何參考資料可循。

“40萬載重噸的礦砂船相當于300架波音747的重量,艉部水動力稍有不佳,每年就要多消耗數百噸燃油。”創新工作室領銜人王興回憶。為此,他與團隊成員開始了“駐船式”技術攻關。夏天,機艙溫度高達45℃,他們背著幾十斤重的測試設備,在狹窄的艙室里穿梭忙碌;冬天,塢修現場寒風刺骨,他們趴在塢臺上測量數據,手凍得連筆都握不住。

歷經半年艱苦攻堅,團隊創新提出基于SBD模擬仿真設計與物理模型試驗驗證相結合的船舶艉部組合節能附體優化設計方案。這一方案通過優化艉部線型、加裝節能裝置,大幅降低船舶航行水阻力,節能效果高達7.5%,遠超行業預期,成為國內首個成功應用于超大型礦砂船的水動力組合節能技術。目前,這項技術已在公司10余艘大型船舶上推廣應用,累計節省燃油1.5萬噸,減少碳排放4.5萬噸。

創新工作室成立后不久,團隊再次面臨挑戰:國外主機廠商對船舶關鍵的“功率限制(EPL)”技術壟斷,拒絕中國技術人員接觸核心操作,加之疫情導致船舶無法登輪,許多船舶面臨高額的費用或停航風險。憑借多年的一線經驗,王興帶領團隊逆向推導主機功率限制技術原理,結合國際海事組織的規則,編寫出《船舶主機功率限制管理手冊》,首創遠程技術解決方案——通過遠程指導船員完成EPL操作。

“首次遠程操作時,緊盯屏幕實時指揮,船員在船上逐步執行。當系統顯示‘操作成功’時,整個辦公室都沸騰了。”王興激動地說,這一方案不僅突破國外技術封鎖,為公司節約263萬元成本,更成為行業內疫情期間船舶技術保障的“標桿方案”。

成果涌現,引領綠色智能航運轉型

在綠色船舶技術的創新實踐中,山東海運不斷探索技術邊界。

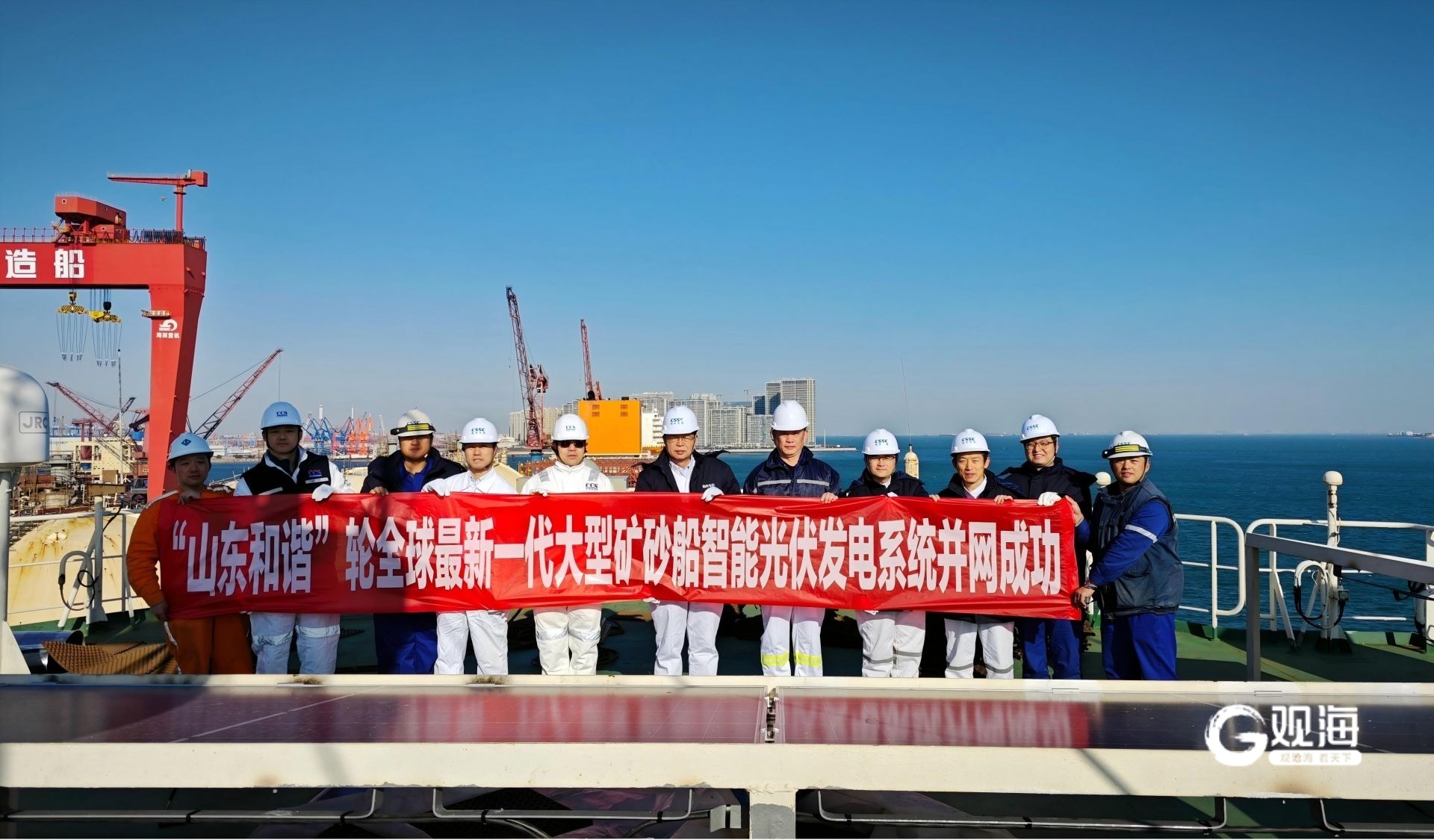

創新成果不斷涌現:全球首艘新建散貨船碳捕集項目獲CCS綠色證書,船舶三相微逆變智能光伏技術獲全球首張太陽能光伏入級證書,11艘18萬噸散貨船完成艉部水動力組合節能改造等。

一批綠色船舶項目推動公司船隊向綠色低碳化、智能化、數字化轉型:在32.5萬噸新造散貨船上應用甲醇雙燃料主機,除采用甲醇雙燃料系統外,還集成脫碳技術、風力轉子、高壓岸電和能效數字管理等多項節能措施。

今年3月,團隊又實現重大突破——創新融合磁懸浮發電機技術、氣動優化與低溫自適應控制,成功研發有機朗肯磁懸浮超聲波直冷一體化船舶高效低溫余熱發電系統。

船舶柴油機產生的熱量近一半以廢熱形式浪費,這不僅是成本問題,更是嚴重的環境問題。此前,該技術長期由歐洲和日本企業壟斷,國內缺乏成熟應用案例。為進一步打破國外廠商在“船舶余熱回收發電”領域的技術壟斷,提升發電效率,2024年,山東海運將目光投向船舶余熱回收技術,牽頭聯合上海海事大學、中船七一一研究所成立專項攻關小組,在實驗室內搭建1:1柴油機余熱模擬系統,反復測試不同溫度與壓力條件下的余熱回收效率。

歷經近一年,有機朗肯磁懸浮超聲波直冷一體化船舶高效低溫余熱發電系統出爐。該系統發電效率較傳統技術提升86%,成功打破國外壟斷。初步估算,小功率示范項目年均可節省燃油成本80余萬元,減少碳排放600余噸。目前,該系統正于40萬噸礦砂船“山東大德”輪開展試點,為推動綠色航運提供了切實可行的解決方案。

圍繞“綠色智能”這一發展主題,山東海運聯合國內頂尖科研院所和高等院校智能算力中心,開展基于海況數據智能能效管理、多模態數據融合、AI能效大模型一體化的技術研究,形成基于大模型輔助下的動力系統與航線規劃和智能能效的全局協同優化智能數字信息化解決方案,構建智能航運技術的新質生產力,提升航運企業的核心競爭力,助力船舶智能能效船岸一體化產業升級。目前,該項目正在搭建智能能效平臺的基本模型和航線優化等功能,計劃今年年底進行船舶安裝測試。

下一步,山東海運將聚焦遠洋運輸主業,深入落實國家“雙碳”戰略,全面加快綠色低碳發展,攻關專利成果產業化應用,持續鞏固“綠色環保智能”船隊的市場競爭優勢,努力打造世界一流的海運品牌,為保障全球供應鏈穩定、推動海洋經濟高質量發展貢獻更多力量。(青島日報/觀海新聞記者 余瑞新 通訊員 丁飛)

責任編輯:周曉