從技術突破到商業化落地,具身智能正迎來屬于自己的“iPhone時刻”。

國慶節后,具身智能行業的大消息不斷——“杭州六小龍”之一的云深處發布首款行業級全天候人形機器人DR02;智元機器人宣布獲得龍旗科技數億元金額的機器人框架訂單;阿里表示在通義團隊內部建立機器人和具身智能小組;有“美國宇樹”之稱的Figure AI發布其最新產品Figure 03……

通過政策、龍頭、場景和科研的四輪驅動,青島同樣成功邁出了具身智能產業從0到1的關鍵一步,涌現出海爾、海信、樂聚、國華智能等一批代表性企業,為打造具身智能創新高地奠定堅實的基礎。

01

產業集聚效應顯現

具身智能是指將人工智能融入機器人等物理實體,賦予其像人一樣感知、學習及與環境動態交互能力的技術范式,而人形機器人被認為是實現通用型具身智能的最佳平臺。

從人形機器人半程馬拉松賽到世界人形機器人運動會,具身智能以前所未有的頻率進入公眾視野。雖然賽場上它們的表現看起來還沒有想象中那么聰明,但其跌跌撞撞的一小步,代表著產業發展的一大步。

據統計,截至2025年4月,全球人形機器人本體企業數量超過300家,中國占比超一半,典型代表包括宇樹、智元、傅利葉、優必選等。

青島具身智能產業集聚效應已初步顯現,形成了覆蓋機器人本體、零部件、場景應用的完整產業鏈條。

頭部企業中,海爾、海信均已入局機器人本體。其中,海爾今年成立海爾兄弟機器人科技(青島)有限公司,并發起設立百億具身智能機器人基金;在上個月舉行的德國柏林國際電子消費品展覽會上,海信正在研發的人形機器人也首次現身。

此外,樂聚機器人落地青島,其核心產品“夸父”系列機器人實現科研、教育、工業等多場景應用。康道醫療開發新一代智能康復機器人,可帶動患者進行高度重復的步態訓練。

樂聚研發的夸父人形機器人。

在核心零部件方面,青島已有一批中小企業在諧波減速器、靈巧手、行星滾柱絲杠等領域取得突破。

例如,國華智能通過全棧自研模式,構建了覆蓋諧波減速器、行星滾柱絲杠、旋轉和直線關節模組、機器人手臂的完整技術鏈條;豐光精密自主研發諧波減速器、關節模組等核心部件,取得人形機器人、工業機器人等多個領域的訂單;高測股份布局人形機器人行星滾柱絲杠磨削方面的設備研發,并快速推出應用于人形機器人靈巧手的鎢絲腱繩……

場景應用方面,家庭服務、智能管家、醫療康復、工業巡檢等領域成為青島具身智能應用的天然土壤。

海爾推出的“HIVA 海娃”人形機器人能夠操作海爾洗地機等清潔設備,被稱為最會用家電的“賽博管家”;海克斯康將三維激光掃描儀搭載在機器狗身上,形成機器狗自主巡檢方案;青島數據集團正在打造具身智能機器人訓練場,幫助行業破解數據難題。

海爾推出的海娃人形機器人。

02

成本降至小汽車價位

成本是當下具身智能產業化的關鍵制約因素,特別是減速器、電機、絲杠、傳感器等零部件,占人形機器人硬件成本的60%以上。

幾年前,人形機器人的價格還高高在上。隨著精密減速器與關節模組的國產化,人形機器人售價從百萬元一路下探到如今一輛小汽車的價位——宇樹科技的人形機器人G1定價9.9萬元,國華智能的全尺寸人形機器人ODM價格為14.99萬元起……

就在前不久舉辦的2025全國機器人精密減速器與關節創新論壇上,作為青島市人工智能產業鏈鏈主企業,國華智能將人形機器人的關節模組、手臂和本體的成本控制到極限,諧波旋轉關節模組999元起、教育版機器人手臂價格9999元起的親民價格引發全場轟動。

國華智能推出全尺寸人形機器人ODM方案。

國華智能董事長王廣對于人形機器人進入尋常百姓家有個樂觀的預計,認為最快三年足以讓人形機器人開始大規模走進家庭。

馬斯克也計劃將量產后的Optimus機器人成本控制在2萬到3萬美元之間,并預言人人都可以擁有自己的人形機器人。

未來,人形機器人很有可能像汽車、手機一樣,成為新一代的終端,用于護理、醫療、家庭服務等場景。根據國際數據公司(IDC)預測,到2030年,具身智能市場規模可能達到1.5萬億美元,年復合增長率為25%。

因此,行業出現一個有意思的現象——新入局具身智能的“玩家”很多都是汽車、家電和手機廠商,特斯拉、小米、小鵬、廣汽紛紛推進人形機器人研發計劃,海爾、海信、美的、格力把人形機器人作為智能家居的拓展和延伸,榮耀、vivo等手機企業也跨界進軍機器人領域,它們爭奪的是連接人工智能和物理世界的未來入口。

03

不一定長成“人樣”

看多了人形機器人跳舞、翻跟頭的絕活,再加上科幻影視作品中大量出現“仿人機器人”的形象,很多人也許會形成一個誤區——具身智能一定是做成人形。

其實,現階段的具身智能并不一定是人形。不少專家認為,雙臂能力才是具身智能落地的核心技術,無須都一步到位做成雙足。

具身智能按照行走方式劃分,包括足式、輪式、輪足式、履帶等。行業內基本形成兩種發展路線,一種是堅持雙足機器人的終極形態,另一種則是漸進式發展,先做更容易商業化落地的輪式機器人。

目前,人形機器人在靈活性、平衡性、智能性、工作效率等方面還難以與人類相比,尤其是續航能力普遍不足一個小時,無法完全滿足工業和居家服務的實際需求。

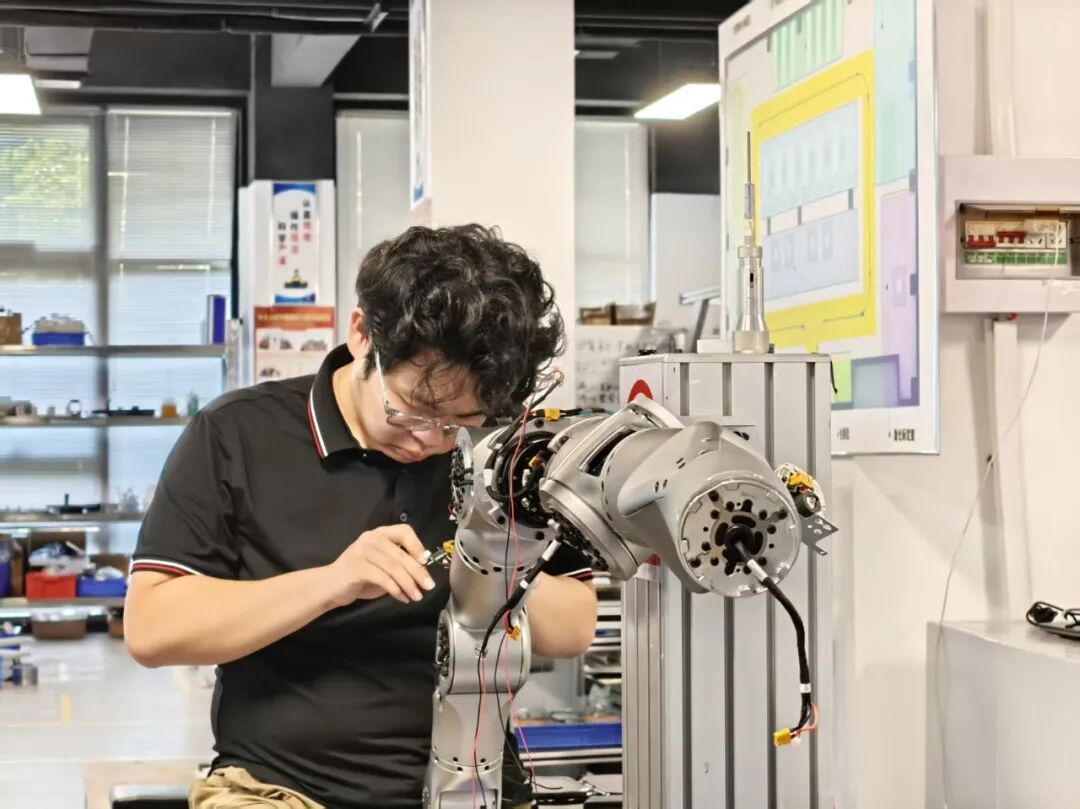

國華智能工作人員裝配機械手。

在今年北京亦莊舉行的人形機器人半程馬拉松賽中,沒有一臺機器人能夠不間斷跑完全程,均需要更換電池或以接力形式參賽。舉個工廠倉儲物流的例子,機器人要在狹小空間中運輸大載重貨物,輪式的效率顯然優于雙足。

業內人士認為,目前雙足機器人有摔倒風險,在商場、家庭等有老人和孩子的場所,輪式人形機器人的安全性更好;同時,雙足機器人的電池一般裝在腹部或胸腔,電池容量有限,輪式機器人的電池放置在底盤,能做到5~6個小時續航。

針對能耗、安全性等問題,部分人形機器人廠家轉向“輪式”設計。例如,廣汽集團發布的GoMate人形機器人采用可變輪足移動結構,具備四輪足和兩輪足兩種模式;國華智能推出的輪式人形機器人,主要用于商超講解和居家場景。

從實驗室到產業化落地,從技術突破到核心部件成本下探,人形機器人正跨越商業化的臨界點,一幅機器人與人類協同共生的未來圖景正在展開。

記者|周曉峰 編輯|王萌

責任編輯:宋尉嘉