青島的城市發展,站在了新的起點上。

10月14日上午,全市城市工作會議召開。市委書記曾贊榮出席會議并講話,市委副書記、市長任剛主持,市人大常委會主任梅建華,市政協主席孟慶斌,市委副書記、統戰部部長張惠出席。

此次會議的召開,既是全面落實中央和全省城市工作會議精神,又對高水平建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市,進行了全面部署。

青島歷史城區鳥瞰圖

當前,中國城市發展正處于關鍵節點上——城鎮化從快速增長期轉向穩定發展期。據統計,我國城鎮化率已突破67%,城鎮開發邊界內70%以上是存量空間。

中央和省市城市工作會議都釋放一個信號,盤活利用好閑置存量資源,讓一樣的城市空間產生不一樣的價值,成為未來城市高質量發展的重要課題。

近日,山東省明確,將在濟南、青島率先開展城市存量空間現狀評估,把城區開發保護、更新改造的家底、資源摸清楚,并進一步健全規劃“定期體檢、五年評估”制度。

以城市更新為抓手,青島正通過功能提升、空間優化、設施升級,喚醒部分“沉睡資源”,推動產業升級和城市品質提升。

01

“二次創業”再出發

中央城市工作會議強調要“以堅持城市內涵式發展為主線”。面對新形勢新要求,推進集約型、內涵式發展,正是破解城市發展瓶頸、增強城市發展動能的關鍵選擇。

對各大城市來講,這無疑是一場“二次創業”:是城市存量空間資源在市場經濟條件下的再配置過程,是經濟的再出發。

存量的盤活,需要系統謀劃、通盤考慮。

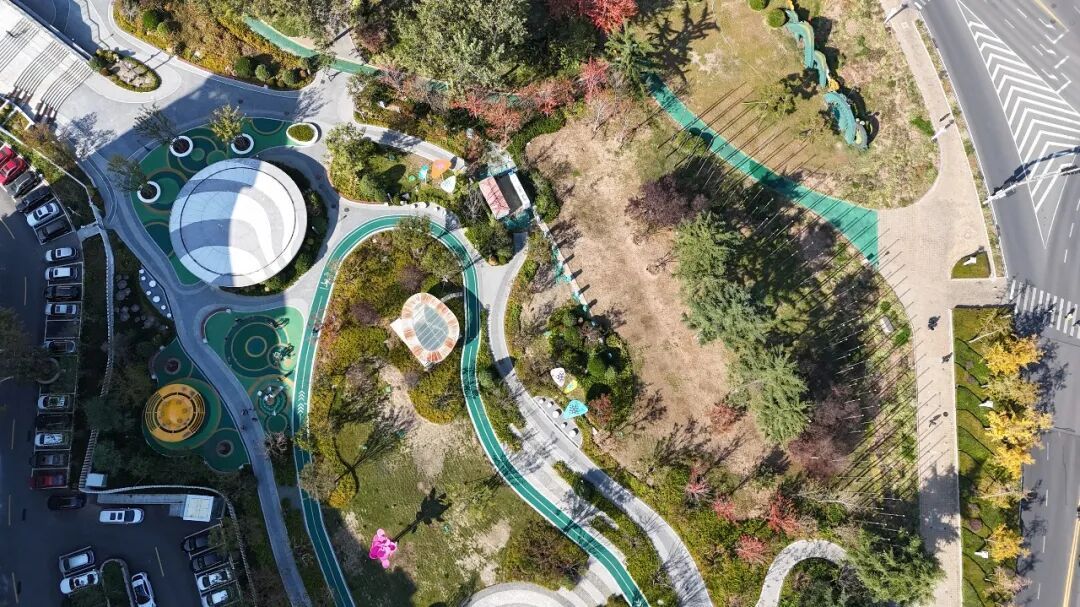

市南區澳門路以北、東海西路與福州南路交叉口的閑置地塊,建設成一處地上公園綠地和地下停車場,滿足周邊居民需求。

近日,自然資源部組織制定并審議通過了《城市存量空間盤活優化規劃指南》,明確存量空間盤活優化是國土空間總體規劃、詳細規劃的重要任務之一。

從去年批復通過的《青島市國土空間總體規劃(2021—2035年)》來看,青島未來將注重功能混合利用,從低效用地中挖潛城市增量空間——

支持城市中心地區、樞紐地區和軌道交通站點的商業、辦公、居住、公共服務用地的復合利用;

適應新型產業發展需求,推動產業用地由單一的制造向制造與研發、設計、創意、辦公、商業等融合發展……

在西海岸新區龍灣崖社區,曾有一片低效用地片區,173處民房與6家中小企業雜處其中,由于產業發展受限,讓該片區的發展一度陷入窘境。

結合村莊搬遷安置,青島通過采取土地收回再轉讓、項目嫁接再開發、招商再利用等運作模式,成功釋放存量建設用地約500畝,加速新型產業導入。

如今,這里已蝶變為濰柴(青島)智慧重工智造中心。作為濰柴動力全力打造的“燈塔工廠”及全球智造中心,有力吸引產業鏈上下游配套企業聚集,成為青島低效土地“騰籠換鳥”的生動實踐。

濰柴(青島)智慧重工智造中心。

作為全國首批低效用地再開發試點城市,近年來,青島圍繞全市重點產業發展導向,在低效片區內聚力打造專業化產業園區,實現王臺老工業區、株洲路兩側區域、嶗山區張村河兩岸區等多個重點低效片區的“騰籠換鳥”,片區高質量發展迎來全新機遇。

在今天召開的市城市工作會上,相關部門為下一步如何引領城市內涵式發展“劃出重點”:

結合“十五五”規劃編制,加快落實“10+1”創新型產業體系、十大現代服務業、城鄉融合發展等重點任務,提升新興產業、生產性服務業占比和城鎮化質效,為城市高質量發展注入新動能。

02

“老家底”盤出新動能

優質存量資產是沉淀的財富、隱藏的資源。低效用地、閑置樓宇、老舊廠房等各類“老家底”,都是未來城市發展的“富礦”。

要把“老家底”盤出新動能,相當程度上要通過城市更新來實現。

青島作為全國知名工商業城市,工業基因已延續百余年。在新一輪科技革命和產業變革中,部分老企業逐漸退出歷史舞臺,一些工業老廠區漸漸閑置。

這些閑置的老廠區占地廣,大多處在城市的“黃金區位”,但囿于開發成本高、受益周期長、房屋產權復雜、土地變性難等原因,且缺乏政策文件支撐,按照現行標準,很多更新項目都難以推進,需要多部門協同、多角度支持,為項目打通難點、阻點。

今年以來,小麥島周邊停車場及部分地道陸續啟用,進一步盤活了該片區的空間資源。

近年來,青島通過印發《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的實施意見》等一系列政策,為“沉睡資源”轉化為“發展活水”提供了用地保障、金融支持。

《青島市城市更新專項規劃(2021—2035年)》中也明確了中心城區內、重點區域內以及市域范圍內的老舊廠區的更新策略和方向,助力青島老舊廠區完成產業轉型升級。

近年來,通過城市更新,不少沉睡多年的青島老舊廠區迎來新生,從閑置資源中發掘出經濟“新勢力”:

市南區延安三路109號,原海珊制衣廠沉寂多年的廠房、食堂、倉庫被改造成辦公室、咖啡廳和便利店,搖身一變成為健康產業園;

市北區哈爾濱路46號,原東方襯衫廠以“東方文創園”的新面貌正式開園納客;

原孚德鞋廠、第五針織廠等幾十處老舊廠區資源也在逐步釋放。

這些沉淀在角落的城市空間通過更新盤活,開始孕育新產業、新業態,以另一種方式重新融入城市發展軌跡。

張村河片區蝶變煥新,“城中村”變身“景中城”。

未來,青島將常態化推進城市更新,謀深做實項目儲備,著力健全“體檢+更新”協同機制,完善“片區+項目”實施模式,匯聚“市場+公眾”參與合力,推動既有建筑改造、老舊街區更新等重點任務落實見效。

03

“方寸之地”惠民生?

城市發展的最終目的,是讓人民生活更美好。中央城市工作會議提出要建設現代化人民城市。

過去幾年,青島一直從人民實際需求出發,以城市更新為抓手,把城市閑置空間更新為口袋公園、街區景觀、停車泊位、運動場地等,讓民生痛點變成“民生亮點”,實現社會效益最大化。

據統計,近10年來青島充分挖掘閑置土地、邊角空地,新建16.6萬個公共停車泊位;2235個老舊小區、381個城中村蝶變煥新,96萬戶居民幸福升級;全市646個口袋公園讓“方寸之地”秒變家門口的“詩與遠方”。

橙島時尚體育公園利用橋下空間為市民提供更多休閑娛樂空間。

青島還在全市范圍內持續推進“微更新”行動,全面摸排建成區內拆違騰退空間、城市邊角地塊、基礎設施配套不足的低效地塊,國有企業長期閑置房屋和土地,以及未充分利用的老舊街區,推動城市存量空間的活化與利用,滿足市民對身邊“小美好”的需求。

沒有真正的“無用空間”,只有尚未被發現的價值潛能。進入高質量發展時代,各大城市仍有很多高價值的存量資源處于閑置狀態。

然而,盤活存量并非易事,這項工作錯綜復雜,涉及體制機制、資金利用、開發成本等多個方面的綜合問題。

針對這些問題,只有通盤布局謀劃,摸清“存量家底”,完善政策體系,順應市場需求和業態需要,方能喚醒更多“沉睡資源”,讓存量真正“活起來”。

“新”中挖潛力,“活”中出動力,在更多維度上求新、在更大范圍內挖潛,探索多元盤活路徑,存量“寶庫”會帶來更多驚喜。

記者|王冰潔 編輯|趙笛 攝影|劉棟 梁超

責任編輯:宋尉嘉