青島日報社/觀海新聞12月17日訊 目前,執行國家自然科學基金首個重大科學考察航次“NORC2020-581”的中國科學院海洋研究所“科學”號科考船,正在西太平洋馬里亞納海溝附近開展本航次的第一航段,進行巖石、沉積物和CTD的采水作業。

CTD回收至甲板后科考隊員在收集海水。

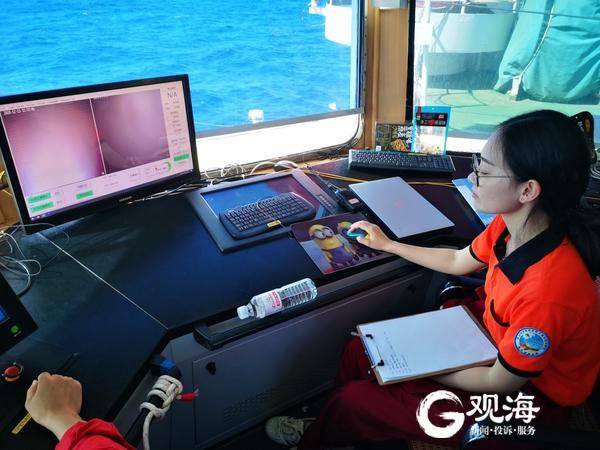

據本航段負責人、中科院海洋所研究員張國良介紹,本航段調查內容涉及水文、地質、地球物理觀測及取樣等,航期預計50天,目前已經完成了馬里亞納海溝附近的CTD-ADCP作業和部分巖石采樣工作。

科考隊員在收取海底火山巖樣品。

自開航以來,“科學”號已采集了六個站位的全水深多同位素深海水樣,過濾海水一萬余升。其中,最深的CTD站位位于馬里亞納海溝挑戰者深淵附近,單站位即過濾海水七百余升。在馬里亞納海溝4438米的海底深處,科研人員還利用電視抓斗共采集到200公斤以上火山巖樣品,其中最大的一塊接近100公斤。

電視抓斗抓取海底樣品。

“科學”號于11月23日從青島啟航,執行國家自然科學基金“共享航次計劃2019年度西太平洋多圈層相互作用板塊俯沖起始機制科學考察實驗研究” 暨首個重大科學考察航次“NORC2020-581”。 本航次聚焦“西太平洋多圈層相互作用板塊俯沖起始機制”這一關鍵科學問題,以海洋科考合作共享為原則,執行西太計劃資助的7個重點支持項目科考任務,總航期預計100天,計劃開展西太平洋火山巖、沉積物采樣和地球物理調查,揭示西太平洋重要俯沖帶的深部結構、巖漿巖形成機制與深海盆地沉積環境記錄及其成礦效應,初步闡明地球深部流固相互作用與物質循環特征及其作用機理,為理解板塊俯沖起始機制和環境演化奠定基礎。(青島日報/觀海新聞記者 李勛祥)

責任編輯:王逸群