青島日報社/觀海新聞12月17日訊 得益于小型化、低成本、無人操作、布放簡單等優(yōu)勢,僅僅依靠岸基指令就可以在海洋中實現(xiàn)自主沉浮、連續(xù)實時大范圍觀測的Argo浮標,20年來已在全球海洋觀測中得到廣泛應用。

與西方國家相比,我國雖然在Argo浮標的研發(fā)上起步較晚、發(fā)展相對滯后,但多年來也在不斷追趕、縮小著差距。目前,國內研發(fā)Argo浮標的涉海高校、院所有6家左右,其中,青島的研發(fā)力量占到了一半以上,極大推動了國產Argo浮標從近海到深海的發(fā)展。

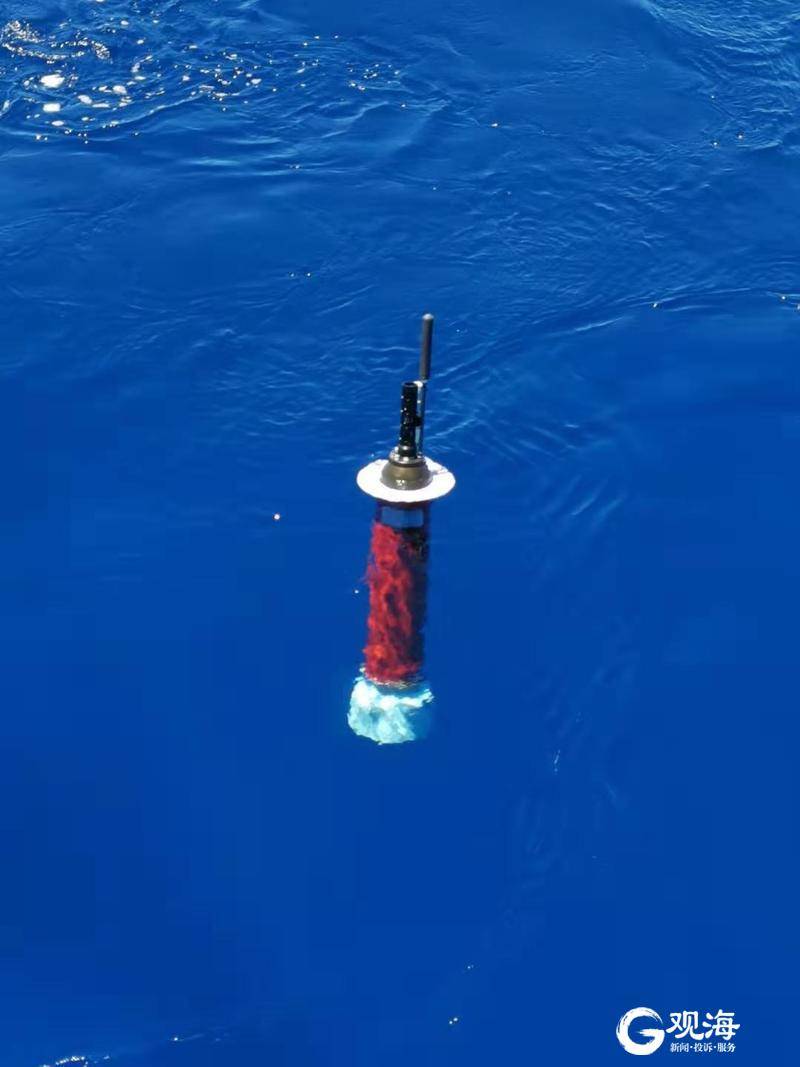

等待布放HM2000型Argo浮標。

青島研制的HM2000型Argo浮標,是唯一獲得Argo組織認證的國產化浮標

Argo浮標,是通過Argo組織認證的自持式剖面探測漂流浮標(還未得到Argo認證的浮標統(tǒng)稱為“自持式剖面浮標”),其研發(fā)初衷與Argo計劃息息相關。1998年,西方科學家計劃在全球大洋中每隔300公里布放一個由衛(wèi)星跟蹤的剖面漂流浮標,總計為3000個,組成一個龐大的Argo全球海洋觀測網。通過快速、準確、大范圍地收集全球海洋上層(0~2000米)的海水溫度、鹽度等剖面資料,以提高氣候預報的精度,有效防御氣候災害給人類造成的威脅。

自 2000年實施以來,Argo計劃在30多個國家和國際組織的共同努力下,已經在全球海洋中布放了超過16000個Argo浮標,累計獲取了約160萬條溫、鹽度剖面和部分涉及生物地球化學要素(如溶解氧、葉綠素、pH和硝酸鹽)的觀測剖面。這些數(shù)據(jù)量比過去100年通過船載現(xiàn)場考察獲取的總數(shù)據(jù)量還要多4倍。

HM2000型Argo浮標。

截止到2020年2月中旬,在海上正常工作的Argo浮標已經接近4000個,每年能新增約14萬條觀測剖面。目前,布放Argo浮標是以美國、澳大利亞、日本等發(fā)達國家為主,我國在2002年才正式加入Argo計劃,起步較晚,布放量相對較少。

據(jù)了解,國內研發(fā)自持式剖面浮標的單位主要是國家海洋技術中心、青島海洋科學與技術試點國家實驗室、山東大學(青島校區(qū))、中國海洋大學、天津大學和中船重工710研究所。總體來看,位于天津的國家海洋技術中心研制的2000米級自持式剖面浮標已經比較成熟,并實現(xiàn)了近100%的國產化率;而在青島的中船重工710研究所旗下的全資子公司青島海山海洋裝備有限公司,其自研的HM2000型Argo浮標,是國內唯一獲得國際Argo組織認可的國產化浮標,已經在Argo計劃中得到應用。

“Argo 計劃中Argo 浮標觀測信息收集主要依賴于美國NOAA 衛(wèi)星,各國布放的Argo 浮標獲取的觀測數(shù)據(jù)由位于世界各地的NOAA 衛(wèi)星地面站統(tǒng)一接收,隨后將浮標數(shù)據(jù)傳送至位于美國和法國的數(shù)據(jù)處理中心,經集中處理后再發(fā)送至最終用戶。”據(jù)青島海山相關負責人介紹,青島海山研發(fā)的國產HM2000型Argo浮標可以根據(jù)北斗和銥星進行定位和數(shù)據(jù)傳輸,隨著該型號被Argo組織認可,北斗衛(wèi)星通信系統(tǒng)也已成為Argo組織推薦使用的衛(wèi)星通信方式。

目前,青島海山正在大力發(fā)展海洋裝備事業(yè),已建有海洋裝備柔性生產線,具備國產Argo浮標、實時/定時通信潛標、CTD等產品的生產能力。

浮星半實物仿真系統(tǒng)。

青島牽頭研發(fā)的“浮星4000”,在國內率先將探測深度提高到4000米

隨著對全球海洋認知的不斷深入,如今,Argo計劃已經進入到一個新的時代。

“最早提出Argo計劃時,是針對全球海洋上層(0~2000米)進行觀測。不過,2000米以下的深海,也暗藏著熱量交換和物質運輸?shù)倪^程,亟待深入研究。”據(jù)海洋試點國家實驗室相關負責人徐佳毅介紹,目前活躍在全球海洋中的Argo浮標,基本只能下潛到 2000 米,能夠到深海的Argo浮標不超過200個。因此,Argo 組織希望向深海拓展,在4000個Argo浮標里發(fā)展出 1500個左右深海Argo浮標。

從2000米到4000米,Argo浮標的工作水深發(fā)生了變化,設備受到的水深壓力也隨之而變。不過,從20MPa到40MPa的壓力變化導致的關鍵技術要求,并不是一個簡單的線性疊加,而是指數(shù)級的增長。如何在高壓的條件下精確地進行浮力調節(jié),成為深海Argo浮標研發(fā)的重點。換句話說,浮力驅動系統(tǒng)是深海Argo浮標研發(fā)的核心技術。

“浮星-4000”自持式剖面浮標。

不止于此,深海Argo浮標的運行深度不斷增加,但Argo組織對浮標的壽命需求并沒有降低。因此,要想讓深海Argo浮標保持運行壽命超過三年、完成觀測剖面數(shù)超過100個的目標,就必須保證浮標在海水中處于一個低功耗的狀態(tài),這也是深海Argo浮標需要突破的重點。

2016年,在“問海計劃”項目的依托下,由海洋試點國家實驗室牽頭,聯(lián)合天津大學、中船重工710研究所、中國海洋大學和山東大學(青島校區(qū))四家單位,共同參與和開創(chuàng)了國內深海自持式剖面浮標研制的先河。

去年研制成功并進行了海試的“浮星4000”深海自持式剖面浮標就是其重要成果之一。該浮標利用內部的浮力調節(jié)系統(tǒng)改變外部的油囊,通過改變排水體積,實現(xiàn)等效密度的變化,從而完成上浮和下潛過程。這種浮力驅動系統(tǒng),在國際上認可度最高,在小型海洋儀器設備中最為可行。

經過一年發(fā)展和改進,目前“浮星4000”已經發(fā)展到第三代。在能耗方面,只有第二代浮標的1%;在穩(wěn)定性及可靠性上,也獲得了大幅度提升。

據(jù)介紹,這離不開天津大學青島海洋技術研究院聯(lián)合海洋試點國家實驗室在國內首創(chuàng)的深海自持式半實物模擬仿真平臺的支撐。在減少出海測試的條件下,該平臺可以模擬海洋壓力參數(shù),讓“浮星4000”在實驗室里就可以模擬真實環(huán)境進行測試,如此不僅可以測試浮標的硬件單元,而且可以驗證浮力驅動單元,通過提高硬件單元和浮力驅動單元的可靠性,來提高浮標的壽命。

“針對‘浮星4000’深海自持式剖面浮標,我們已經實現(xiàn)產業(yè)化生產布局,可以在實驗室里完成從設計到加工、組裝、調試和水池測試等過程。4000米之外,6000米級的深海自持式剖面浮標樣機也已經研制出來,預計明年進行海試。” 徐佳毅說,接下來,團隊將針對浮標的外殼材料和加工工藝以及儀器艙等方面尋求突破,力爭盡早實現(xiàn)100%國產化率。于此同時,還將推動“浮星4000”在國際組織上的認定,不僅實現(xiàn)在國內科研院所推廣使用,而且爭取服務于我國的Argo計劃觀測需求。(青島日報/觀海新聞記者 李勛祥)

責任編輯:王鳳一