“記者你好,我岳母家附近辦了個愛心食堂,給80歲以上老人免費提供午餐,前幾日降溫,食堂經理頂風冒雪把飯送到家,我們都非常感動。”5日,晚報記者接到一個讀者電話,他告訴記者,家里老人準備了感謝信,想刊登在報紙上。為了了解事情的來龍去脈,記者來到這家名叫“祥和愛心素食”的餐廳,發現感謝信的背后,是經理劉星冶和100多名志愿者兩年來堅持的無償付出:三菜一湯,完全免費,老人出行不便就親自送上門。熱湯熱飯,如同冬日里絲絲縷縷的暖陽,讓老人們從頭熱乎到腳。

三菜一湯,老人們都很愛吃。

“我只是微不足道的老人”

“我做了微不足道的小事”

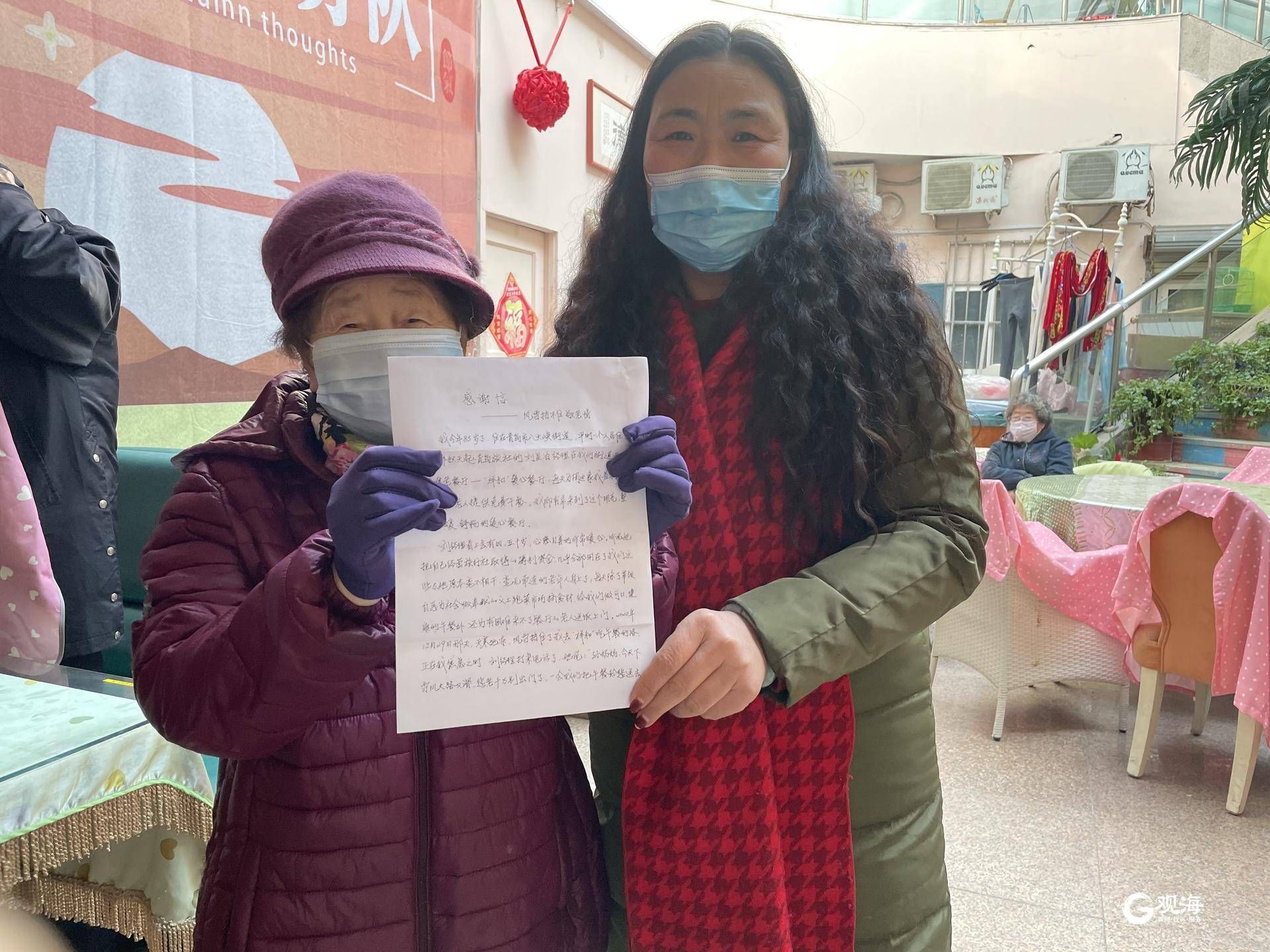

今年85歲的孫玉娥是八大峽街道的一名獨居老人,日常去祥和愛心素食餐廳吃午餐。2020年12月29日那天,一場風雪擋住她去餐廳的路,正犯愁時,餐廳經理劉星冶打來電話:“孫媽媽,下雪路滑,您要緊別出門了,午餐我給您送去。”孫玉娥再三推辭,劉星冶卻不由分說出了門,午飯送上門時,她和義工手臉都凍木了。“接過這沉甸甸的愛滿滿的午餐,我哽咽了,我只是一個老人,一個微不足道的老人啊!”這封包含真摯的感謝信由老人口述,女兒代筆,親自送到劉星冶的手上。

收到信的劉星冶既驚訝又感動,她告訴記者,那天她挨個給就餐老人打電話,勸他們別出門,自己則和義工分成好幾隊上門送飯,一共送了20多家,走了六七里地,送完最后一家已經是下午兩點了,她這才扒拉了幾口面條。“我們每天都會給不便出門的老人送飯,那天無非就多送了幾家,就這事實在是微不足道,老人卻視若珍寶。”兩句“微不足道”,承載的感情卻很是沉甸甸。

孫玉娥將感謝信交到劉星冶手上。

為讓老人吃飯不“糊弄”

免費的公益午餐開飯了

走進瞿塘峽路14號,穿過走廊,客廳不算大,但很明亮,擺滿了綠植,六七張桌子,每個座位都貼上對應的老人名字,這就是他們吃免費午餐的地方。“以前是女兒開的青年旅社,我改成食堂了。”2019年,劉星冶打理旅社,陪著80多歲的老父親在附近溜達時,她總能碰到老人,拄著拐杖、坐著輪椅,“一打聽才知道老城區有這么多老人,八大峽社區有260多個。”和老人聊天得知,他們買菜做飯腿腳不利索,吃飯經常“糊弄”,前一天的剩菜,或者隨便吃個饅頭完事。“我立刻想到我媽,去世前,她自己在家的話也是湊合吃飯。”劉星冶萌生了給老人們提供營養午飯的想法,小時候逢年過節,父親會帶回家沒飯吃的老人,這個場景一直在她腦海里揮之不去,“可能這就是傳承吧,現在輪到我做這件事了。”

招募義工,準備飯菜,通知社區老人,劉星冶的愛心午餐就這么開飯了,來就餐的條件很簡單:80歲以上獨居、孤寡、殘疾的社區老人都可以來,腿腳不便的,義工把飯送到家里。“完全免費,純公益。”劉星冶反復強調。但一開始,老人們并不相信“天上掉餡餅”,開飯第一周只有10個老人,好在社區、街道都非常支持,他們提供名單,陪著義工挨家挨戶打電話、敲門,這下老人們放心了,高高興興來吃飯,兩年不到的時間,在這里就餐加上門送餐的老人共有60多人,來餐廳年齡最大的已經93歲了。

謝金曄為老人準備的營養午飯。

營銷經理變身“五星級大廚”

召集八方力量匯流成河

早上10時30分,老人們還沒來就餐,廚房里已經忙得熱火朝天:土豆、黃瓜切片,茄子滾刀塊沾面粉,大蒜去皮剝好,義工們忙個不停。掌勺的大廚叫謝金曄,他是劉星冶窗簾店的營銷經理,因為喜歡琢磨做飯,來這里幫忙。“土豆要燉到九成,才能入口即化,芹菜不好消化,切成丁燜軟一些。”謝金曄說得如數家珍,手中鍋鏟翻個不停,雖然不是專業廚子,但系上圍裙的他在老人們眼里就是“五星級大廚”。以前在家做飯,他愛放點辣椒,在這里改變了習慣,沒事就拿手機琢磨菜譜,怎么讓老人吃得豐富營養又美味。

忙完午飯,謝金曄摘下圍裙,馬不停蹄趕到公司上班。像他這樣上班兼做義工的志愿者不少,在保險公司上班的徐琳琳也是兩頭跑,她腿腳好,不怕累,負責送飯,老居民樓電梯少,一戶戶爬上爬下。“我身體好,累點不怕,我們隊長腰腿有病,也還在堅持。”她口中的隊長劉愛民腰椎間盤突出,走路斜著挪步,但仍然堅持給腿腳不便的老人們送飯。“很多老人掐著時間坐在門口等待,‘閨女閨女’叫個不停,拉著衣袖不肯讓我們走,有人甚至臉貼在玻璃上眼巴巴瞅著,有人聊天,他們別提多高興了。”一想到老人們一張張期盼的臉,劉愛民說,再累也要給老人把飯送到家。

劉星冶招義工,是從朋友圈開始發的,窗簾店客戶、朋友,紛紛加入這支愛心隊伍,短短兩年時間,義工從10人增加到100人,年紀最大的已經76歲。劉星冶給團隊起名“星河志愿服務隊”,寓意點點星光,匯成愛的河流。窗簾店、旅社的收入全部拿來補貼愛心餐廳,2020年光是買菜就花了10萬元,值不值?“值得!”劉星冶這個答案幾乎脫口而出,她從來沒有一絲動搖。唯一挫折是去年9月份出了車禍,斷了6根肋骨,躺在床上幾個月不能動彈,擔心老人們午飯沒有著落,她的眼淚嘩嘩流,咬牙對自己說:“劉星冶你不能倒下,老人們還得靠你吃飯呢。”好在星河志愿者都很給力,安排得有條不紊,一天午飯都沒有落下。

老人把義工團隊做的好事都記錄在本子上。

一聲聲“媽媽”一聲聲“閨女”

不是家人勝似家人的存在

中午11時20分,老人們陸續來就餐。“徐媽媽,你來啦!”“陳媽媽,走路冷不冷?”劉星冶大聲打招呼,老人們一見到她就笑逐顏開,高興得連聲喊著“閨女”,一個勁兒抱著不放。盛飯時,劉星冶和義工們記得每個老人的口味,誰不能吃土豆,誰愛吃饅頭,誰的飯量大,她們記得清楚,老人們也是吃得熱火朝天,“今天茄子好吃”,“這個豆腐皮真軟乎”,香噴噴的菜,湊一塊吃飯,個個胃口大開,吃得干干凈凈,很多原本瘦弱的老人在這吃飯長胖了不少。

吃完飯,老人們在義工的帶領下拍著巴掌,唱著歌。一位老人悄悄對記者招手,喊過去,掏出一個小本子,“給老人過生日,買蛋糕”“買了新圍巾”“飯少了自己不吃”……1、2、3條工工整整記錄著,“這上面都是我寫的劉經理他們做的好事,我怕我忘了,就拿筆記下來。”她笑得很靦腆,再三強調是“偷偷”給記者看的。不過轉身出門的時候,她又跑到劉星冶身邊,揮舞著本子,興奮地“邀功”:“我給記者看了你們做的好多好事,都在這個小本子上。”劉星冶開心地大笑起來:“這本子太小了,回頭我給你再買個大的!”(觀海新聞/青島晚報記者 高靜文)

責任編輯:榮瀟