這里是“開放平臺” 這里有“海洋攻勢”

“潮起膠東”大型融媒體采訪團走進青島上合示范區和中科院海洋研究所

參觀琳瑯滿目的進口商品、領略神秘莫測的海底世界……經歷了“海爾的創新之旅”后,“潮起膠東”大型融媒體采訪團在青再出發,分別來到上合示范區和中科院海洋研究所,感受在改革大潮中青島的探索之路。

在青島建設上合示范區,旨在打造“一帶一路”國際合作新平臺,拓展國際物流、現代貿易、雙向投資合作、商旅文化交流等領域合作,更好發揮青島在“一帶一路”新亞歐大陸橋經濟走廊建設和海上合作中的作用,加強中國同上合組織國家互聯互通,著力推動東西雙向互濟、陸海內外聯動的開放格局。

中科院海洋研究所是新中國第一個專門從事海洋科學研究的科研機構, 她的70年光輝歷程是我國海洋科技事業從無到有、從弱到強的發展縮影,是新中國海洋科學調查研究自主創新發展歷程的真實寫照,也是青島發起“海洋攻勢”所依托的重要科技平臺。

探訪地點1:

青島上合示范區

▲上合示范區展覽大廳。

上合示范區打造“一帶一路”國際合作新平臺,絕不僅僅是上合18個國家之間的事情,而是要推動上合18個國家與“一帶一路”國家之間雙邊、多邊貿易合作,這就把青島推向了中國改革開放的最前沿。

采訪團首先來到上合示范區展館,這里是上合“國際客廳”的重要組成部分和展示平臺,分為集中展示區、外圍展示區和洽談會議區三大部分。在集中展示區,200多平方米的四折大屏電子沙盤板塊是亮點,承載著上合示范區核心內容的展示,基于三維建模的上合城市模型,結合互動觸摸一體機,提供最震撼的視覺沖擊。

外圍展示區,通過俄羅斯油畫展示上合國家風情,利用上合風格裝飾和峰會合影墻等元素,凸顯展館上合氣氛;展示互訪交流活動紀念品則見證青島市、上合示范區同“一帶一路”國家及上合組織國家的友好往來。

天花板上五彩斑斕的油紙傘、琳瑯滿目的進口商品、各個上合組織國家的地標風景畫……上合特色商品展區位于青島上合“國際客廳”一層,面積約950平方米,以展洽功能為主,兼有展銷功能,包含俄羅斯、哈薩克斯坦等7個上合成員國展區、1個綜合展區、1個數字展區、1個預備區。

白俄羅斯的伏特加、蒙古的牛皮板扣腰帶、阿塞拜疆的石榴汁、摩爾多瓦的窖藏葡萄酒、巴基斯坦的純手工羊毛地毯、印度的精油……每個上合成員國商品展區約60平方米,將各個國家的文化元素融入到展陳空間,精選特色手工藝品、爆款產品、優質出口型產品等具有代表性的特色商品進行展出。

▲上合組織國家的特色商品琳瑯滿目。

“公司落戶上合示范區,辦理營業執照只用了3個小時,而且,這里還提供辦公室。”在上合特色商品展區,記者遇到摩爾多瓦一家葡萄酒生產商駐華代表本杰明,他對上合示范區的營商服務大加贊賞。本杰明稱,落戶上合示范區一年以來,公司的產品已經進入中國的很多城市,在國外餐飲業受疫情影響的情況下,不少酒類企業銷路不暢,而他們公司的產品銷量不降反增,這讓他對中國市場的未來充滿信心。

戰略要地的選擇,總有其獨到的考量。上合示范區地理位置優越,東接日韓面向亞太市場,西接上合國家面向新亞歐大陸橋經濟走廊,南連東盟,北接蒙、俄,具備進行轉口貿易的優勢。憑借這些優勢,上合示范區正加速構建東西雙向互濟,陸海內外聯動的開放格局。

青島上合“國際客廳”的遠景建設將深度耦合客廳功能定位,堅持高標準、專業化、平臺化運作模式,堅守國際慣例,滿足不同國家個性化需求,加快建設上合成員國技術轉移中心、上合人才交流中心和上合金融保障中心、上合青年創業孵化基地、上合能源中心等功能平臺。同時加大招引力度,完善配套設施,全面拓展招商,形成人流、物流、資金流、信息流、技術流在上合示范區的集聚。

探訪地點2:

中科院海洋研究所

依海而生,向海而興。海洋是青島最鮮明的特色,更是發展優勢。青島秉承“辦好一次會,搞活一座城”的要求,正全力發起“海洋攻勢”,加快建設開放、現代、活力、時尚的國際大都市。

白的、紅的、黑的,有的像珠串,有的像樹枝,在中科院海洋生物標本館,采訪團被各種各樣的珊瑚標本所吸引,這些都是“科學號”科考船在1000米左右的深海采集回來的樣品,其中很多海洋生物標本是國內獨一份。“這叫潛鎧蝦,適應環境的能力非常強,在海里看到它,就意味著距離冷泉或熱液不遠了。”“其實,真正的海綿是一種海洋生物,而我們日常使用的海綿很多是人造的,在已知的海洋生物中,海綿的活性物質含量最高,近幾年被廣泛藥用。”中科院海洋研究所高級工程師王永強說。

▲中科院海洋所內標本——發現于西太平洋的紅擬柳珊瑚。

在珍貴標本室,記者們更是大開眼界,里面陳列的許多標本都是百年以上,甚至還有一些是現在采集不到的“孤本”。“這是南極帝企鵝,身高1米到1.2米,是企鵝家族中體型最大的。”在這里,王永強給大家上了一堂生動的海洋生物普及課。王永強說,在科考活動中會遇到很多有趣的事,以帝企鵝為例,它們根本不怕人,甚至對“外來客”感到好奇,經常跑到科研人員工作地點附近看熱鬧。

“這是南極賊鷗,長著老鷹般的嘴巴,卻有一雙鴨子腳蹼,雖然兇猛異常,卻是海鷗家族的一員,是南極特有的一種動物。”王永強告訴記者,中科院海洋研究所是我國亞洲地區海洋生物收藏量最大的海洋生物標本館,擁有1889年以來采集的80余萬號海洋生物標本,采集范圍包括整個中國海和50多個國家和地區。

科考船進行海洋生物調查,旨在了解某一海域海洋生物種類、資源量、周邊環境、生物多樣性、周邊群落組成等,海洋標本采集回來后,由專家分類鑒定,明確各種標本的分類和名稱,從而掌握現存的資源情況以及海洋生物的分布狀況。那么,科考船是如何工作的?帶著這個疑問,采訪團又轉場薛家島碼頭,登上“科學號”科考船。

▲“科學號”科考船船尾的巨型“機械臂”,一些水下設備靠該設備投放操控。

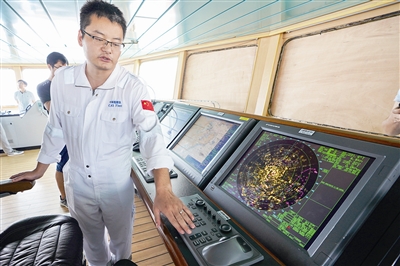

▲“科學號”科考船配有先進的雷達掃描設施。

“‘科學號’于2012年交付,船長99.8米、寬18米,最多可同時搭載80人、連續航行60天,是國內最先進的科考船之一。”現場講解員說,這艘科考船的主要工作區域是西太平洋海,一年中有270天到300天在海上航行,被稱作“大洋移動實驗室”。

在船上,采訪團首先登上駕駛臺。奇怪的是,這里的許多設備都有兩套,講解員告訴大家,為了防止航行中設備出現故障,一些重要設備都有“備份”。休閑區、會議區、試驗區、居住區、餐飲區、作業區……科考船上一應俱全。記者了解到,由于現在的冷藏技術比較先進,船上的飲食搭配還是比較豐富,唯一不足的就是新鮮蔬菜只能保存20天左右。

提起科考船在海上的工作,講解員說,除了采集海洋生物標本外,科考船還用來布放潛標,檢測海水溫度、洋流,并收集數據,提供海洋預報。目前,“科學號”已成功破解深海潛標數據實時傳輸的世界難題,同時也圓滿完成了多項“國內首次”科考任務。(青報全媒體記者 王 濤/文 宋新華/圖)

責任編輯:張慕鑫