青島日報社/觀海新聞2月22日訊 近日,由自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局青島海洋地質(zhì)研究所承擔的“江蘇濱海濕地多圈層交互帶綜合地質(zhì)調(diào)查”項目開花結果,通過在江蘇鹽城濱海濕地開展多圈層綜合地質(zhì)調(diào)查及提出修復建議,為江蘇濱海濕地的科學開發(fā)利用和保護修復提供了有力支撐。

據(jù)介紹,項目組結合該區(qū)以往調(diào)查研究成果,揭示了鹽城濱海濕地景觀演替、濕地水文特征、海岸侵蝕與土壤重金屬空間分布特征。結果顯示,20年來該區(qū)域天然濕地面積減少54%,養(yǎng)殖池、水庫坑塘等人工濕地面積穩(wěn)步增加109%;該區(qū)域地下水系統(tǒng)由潛水含水層和4個承壓含水層構成,其中潛水含水層和第I承壓含水層組成的淺層地下水系統(tǒng),對濕地生態(tài)結構和植被類型及演化趨勢起控制作用;監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,核心區(qū)由海至陸方向侵蝕加重,最高侵蝕量高達30厘米;野外調(diào)查與污染評價結果表明,汞和鉛兩種重金屬在全區(qū)低于一級國標,砷、鎘、鋅3種重金屬在海域低于一級國標,但在陸域有零星污染。

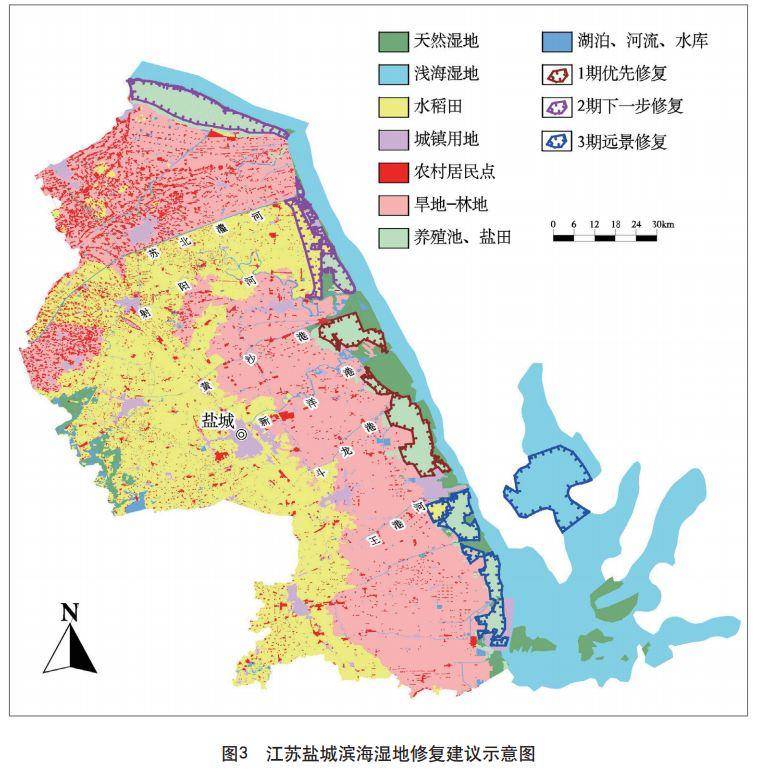

項目組綜合分析濕地演化、土壤重金屬分布及生態(tài)水文特征,圈定出江蘇濱海濕地圈需修復區(qū)塊,分為3個階段執(zhí)行,其修復面積依次為336平方千米、515平方千米及515平方千米,主要采取退漁還濕、退耕還濕、自然修復以及生態(tài)工程護岸的方式。該項目相關成果將助力改善江蘇濱海濕地面積整體減少和生態(tài)功能退化的趨勢。(青島日報/觀海新聞記者 李勛祥)

責任編輯:劉聰聰