“1937年10月26日,淞滬會戰(zhàn)已鏖戰(zhàn)了兩個多月。由于上海閘北區(qū)戰(zhàn)斗形式日漸嚴峻,蔣介石下達撤退指令。為掩護大部隊撤退,同時爭取國際社會的同情和支持,在蔣介石的要求下,八十八師師長孫元良命令五二四團團副謝晉元率第一營固守四行倉庫。全營僅余四百余人,為迷惑日軍,謝晉元對外宣稱倉庫中有八百士兵駐守,史稱“八百壯士”。管虎導(dǎo)演的電影《八佰》便是以此為背景,將八百壯士的壯舉重現(xiàn)在觀眾面前。

動物

與往常抗戰(zhàn)片不同,《八佰》將鏡頭轉(zhuǎn)向普通士兵,以他們的視角來敘述故事。影片主要角色端午、小湖北、羊拐、老鐵等人,他們大多陰錯陽差來到這里,沒有經(jīng)過實戰(zhàn),甚至連槍都沒有開過,是軍隊高層看不上眼的“雜牌軍”。這些人正如同影片中多次出現(xiàn)的老鼠一般,弱小,膽怯,卑微,并不符合傳統(tǒng)意義上的英雄角色。

在《八佰》里,他們有的逃跑過,有的求饒過,但也正是他們,以血肉之軀護住旗子。在電影中,這些普通人不再是數(shù)字,而是生命。他們有血有肉,會哭會笑,面對槍林彈雨會本能地求救……這并非是對他們的抹黑,恰恰相反,尊重他們的缺點,便是尊重他們的真實存在,而非捏造出來自我感動的金身神像。

當(dāng)白馬在倉庫附近奔馳長嘯時,老鼠也穿梭在廢墟之中,在死神的狩獵場里尋找一片立身之地。端午為了護旗身負重傷,臨終前心里放不下的,是帶著小湖北去上海照相。羊拐和老鐵一直討論著女人。他們的平凡和不完美,賦予了他們極具普適性的人物意義,他們身上壯烈的悲劇也提醒著熒幕與歷史之外的人民群眾們,勿忘歷史,珍惜和平。

面對死亡,產(chǎn)生恐懼是人的本能反應(yīng)。前幾年,在另一部淞滬抗戰(zhàn)題材的電影《捍衛(wèi)者》中,也表現(xiàn)了一名年輕的戰(zhàn)士的恐懼,除了恐懼,他想活下來的目的是自己是家里三代單傳,想為家里傳宗接代。

然而,每名戰(zhàn)士的身后,既有著親人,又有著國家,既有著家仇,又有著國恨。生于亂世,孝是一種奢侈。《八佰》里,當(dāng)年輕的戰(zhàn)士身上綁上炸彈跳下樓沖向敵人,高喊著,“娘,孩兒不孝!”影院里的傳來抽泣聲。

古人曰,忠孝不能兩全。岳母刺字“精忠報國”,為國捐軀,可謂一種大孝,為了所有人的父母和兄弟姐妹的孝。

老鼠與白馬,正是復(fù)雜的人性。同仇敵愾之下,象征圣潔、自由、勝利的白馬穿過硝煙,昂首塵外。

女子

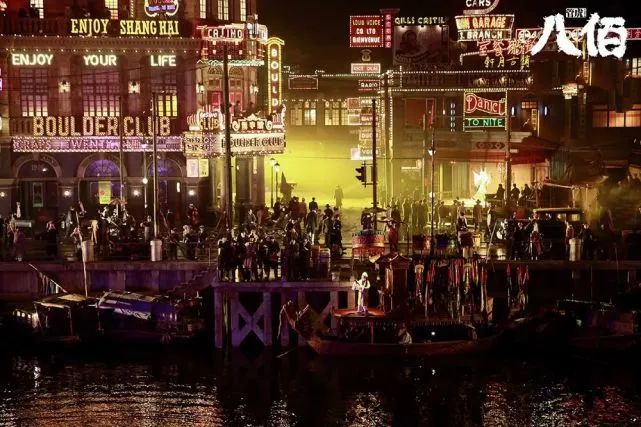

端午等人初到四行倉庫的那個晚上,被河對岸的歌聲吸引,隔著倉庫的窗玻璃,如癡如醉地看著一河之隔的歌廳里,歌女在璀璨的燈光中婉轉(zhuǎn)吟唱。她不僅僅是影片中的一個角色,也是一個重要的符號,對于倉庫中的戰(zhàn)士們來說,她是夢,是責(zé)任,也是現(xiàn)實。

女性身上經(jīng)常被賦予與暴力相對的符號意義。士兵們往河對岸張望的時候,總是會看到岸邊的女人們,或是敬禮致敬,搖旗吶喊,或是輕吐煙圈,淡然凝望。楊惠敏脫下裹在身上的國旗時,羊拐和老鐵在遠處悄悄偷看,露出略帶猥瑣的笑容。老算盤偷穿記者的衣服準備逃走,被端午當(dāng)場抓包,他跪在槍口前哭著說家人給他找了個媳婦,他想回去找她。女人所在的地方,有家,有安穩(wěn)的生活,有光明的前程,但從始至終,他們都只能遠遠地看著,偷偷地想著,近在眼前,卻遙不可及。

顯然,導(dǎo)演并不甘于讓女性淪為單純的符號,因此在影片中,我們能夠看到勇敢機敏的楊惠敏,冒著被射殺的危險泅渡蘇州河,為困守的士兵們送去國旗;豪爽英氣的蓉姐,手持斧子砍開保險箱,拿著珍貴的嗎啡藥物支援撤到租界內(nèi)的守軍;穩(wěn)重仁義的何香凝,趕赴蘇州河岸,緊緊盯著河對岸弟兄們的戰(zhàn)斗形勢;熱愛中國的白俄歌女,雖然被旁人辱罵是“混血種”,仍為前線戰(zhàn)士捐獻財物。哪怕是在前半段作為被批判的對象,不顧國家安危只顧個人小利的教授夫人,目睹了壯士義舉后,也飽含熱淚,靜靜地聽著丈夫支援撤退士兵的槍聲。國難當(dāng)頭,沒有性別之分。手無舉槍之力,租界的婦女們便爭先恐后地捐獻物資,為前線戰(zhàn)士們提供后勤物資。她們的血性和力量,并不比男人差,無論是影片還是歷史,皆是如此。

“女子本弱,為母則剛”,網(wǎng)絡(luò)上流傳的這句話,本意是想贊頌女性的偉大母愛,卻也攜帶著對女性的偏見。孩子并非女性在此世間的唯一價值和力量源泉,正如影片中的這些女性,她們身上展現(xiàn)出來的是更宏大更感人的力量。

硝煙

“如敵劫持之日,即男成仁之時。人生必有一死,此時此境而死,實人生之快事也。”在給雙親的家信中,謝晉元這樣寫道。

現(xiàn)實往往比故事更殘酷。電影里黃曉明扮演的特派員說,“戰(zhàn)爭的背后是政治。”八百壯士留守倉庫,是為展現(xiàn)中國抗擊外敵的決心,爭取國際社會的支持,然而國家之間利益至上,戰(zhàn)爭形勢下,人道主義淪為一道遮羞布,英美以中國軍隊先挑起戰(zhàn)爭為由,拒絕支援中國軍隊。

日軍通知公共租界,如果八百壯士繼續(xù)抵抗,他們便會動用一切手段,對四行倉庫發(fā)動攻擊,到時必會牽連到租界。在各方的施壓下,最高當(dāng)局的撤退命令被送進四行倉庫,軍令難違,謝晉元只能率領(lǐng)壯士們撤出倉庫。

此戰(zhàn)雖未達預(yù)想目標,但對于國人,尤其是上海市民的精神鼓舞卻起到了重要的作用。在壯士們與敵人展開戰(zhàn)斗的時候,上海市民冒著被流彈擊中的風(fēng)險在岸邊觀戰(zhàn),為壯士們提醒敵人的進攻路線。他們還籌集物資,簞食壺漿,為壯士們提供后勤補給。

電影中的那名記者,在歷史上也有原型,正是他冒死拍攝,才能記錄下四行倉庫之戰(zhàn)的真實場景,為日后的研究和記錄提供珍貴的資料支持。

影片片尾字幕并未按照角色主次,而是以出場順序打出了演員表,表明在這部群像電影中,所有人的重量沒有區(qū)別。

在藝術(shù)的真實中,八百壯士,七十萬士兵,四萬萬民眾,每一個生命都立體起來,成了鮮活的有血有肉的人。

當(dāng)年記者鏡頭里的“八百壯士”

當(dāng)電影結(jié)束鏡頭拉起,我們才看清:原來從四行倉庫到上海東方明珠等標志性建筑,僅有咫尺之遙,歷史與現(xiàn)實原來如此之近!鏡頭不由讓我們的沉思:我們在享受今天繁華的現(xiàn)代生活的同時,不應(yīng)忘記昨天的硝煙……

內(nèi)容來源:青島新聞網(wǎng)

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

鄒蕾/文

責(zé)任編輯:王鳳一