少年強則國強。當代中國少年兒童既是實現中國共產黨第一個百年奮斗目標的經歷者、見證者,更是實現第二個百年奮斗目標、建設社會主義現代化強國的主力軍。為了慶祝黨的百年華誕,也為學生增添新時代的光榮感,青島滄口學校的學生們在學校黨支部和校外實踐基地——青島紫荊苑社區黨群服務中心的關懷支持下走進了老滄口紀念館,學生們尋黨史、感黨恩、贊黨風,感受滄口的百年變遷和祖國的歷史巨變。

聆聽滄口歷史

中國共產黨百年的黨史,是為民族獨立、人民解放不懈奮斗的歷史,是為國家繁榮富強、人民共同富裕奮進開拓的歷史。此次活動特別邀請了來自原青島國棉六廠已經退休的老黨員——程淑遠和孫春花,他們年過七旬,是土生土長的滄口人,他們親身經歷了滄口這片厚重的土地在中國共產黨的領導下發生了翻天覆地的變化。他們帶領學生們重溫黨的歷程,細數在黨的關懷下人民生活是如何變得富足安康,同時程爺爺還給學生們介紹了滄口的歷史、曾經輝煌的“上青天”中的青島滄口紡織業及老滄口生活環境的改變等等,學生們全神貫注地聆聽著、思考著。

程爺爺講的故事很精彩,同時學生們還得知程爺爺在入黨前積極向黨組織靠攏,入黨后兢兢業業工作,時刻以黨員的標準嚴格要求自己,遇到再大的困難,也不懼險阻一一克服,學生們被程爺爺勇往直前的精神所打動,不斷給自己打氣加油,要像程爺爺一樣勇敢前進。學生們紛紛來到程爺爺和孫奶奶的身邊,向他們詢問起館內陳列物品的用處和他們對于新生活的感受。

程爺爺為學生們介紹了風箱,他說:“風箱是專門生火做飯用的,一推一拉的動作,火就會生得很旺,現在咱們家里都是使用天然氣,方便又省力。” 孫奶奶感慨說:“現在大家生活的很幸福,‘少有所教、老有所養、住有所居、病有所醫、娛有所樂’。”

面對學生們的提問,程爺爺和孫奶奶耐心細致地向學生們解答著,并希望學生們好好學習,長大后報效社會,報效祖國。

尋訪滄口物件

聽程爺爺講完老滄口的故事后,學生們在紀念館內開始尋訪起他們未曾見過的老物件:湯婆子、老式電話、黑白電視機、收音機、縫紉機等等,這些承載著爺爺奶奶青春記憶的物件見證著祖國的巨變和家鄉的變遷,學生們討論著、對比著、記錄著,仿佛這一件件物品是他們尋來的寶藏。

在尋訪老滄口紀念館的活動中,學生們真切地體會到,100年來中國人民的生活從歷經艱難到如今的幸福安康,中間的發展過程有多么的不容易。現在幸福的足跡隨時提醒學生們要不斷厚植守初心、擔使命的思想根基,在實現中華民族偉大復興的中國夢的實踐中書寫好自己的人生篇章。同時學生們對自己能夠在黨的關心愛護下成長感到自豪和驕傲,紛紛表示一定向爺爺奶奶希望的那樣,珍惜時光,奮發讀書,報效祖國。

探知滄口故事

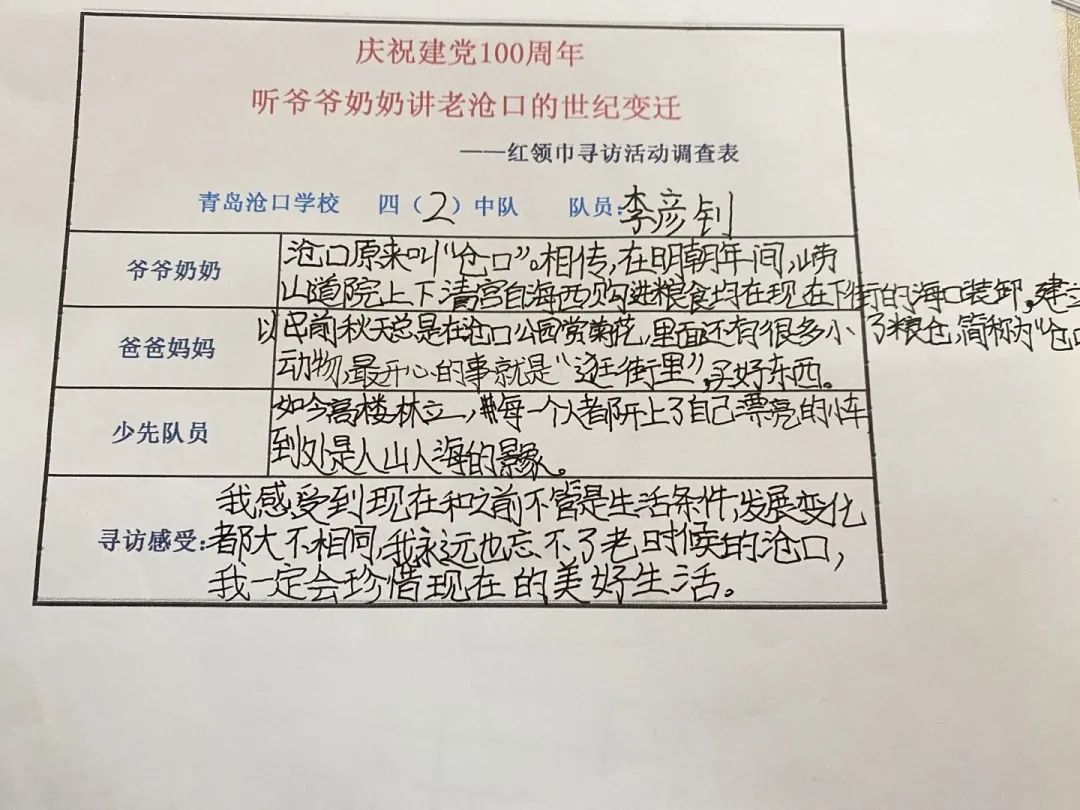

中國共產黨是真正偉大的黨,正是因為在中國共產黨的領導下,滄口才越來越美麗,生活才越來越美好,祖國才越來越強大。尋訪活動雖然結束了,學生們卻對滄口的過往變遷越發感興趣了,回到家后,好奇地詢問自己的長輩,請他們講講過去的生活。

對比滄口今夕

“沒有共產黨就沒有新中國”,中國共產黨帶領全國各族人民過上了幸福的生活,學生們自發地找來長輩家里珍貴的老滄口照片,對比今夕和過往,從中尋找身邊的變化,感受“幸福”的痕跡。

憶往昔

看今朝

贊美滄口變遷

黨的歷史是一座蘊含豐富育人元素的寶庫,只有銘記過去,才能更好地展望未來。學生們在尋訪的過程中感慨滄口天翻地覆的變化,用一行行文字、一張張圖畫表達自己的感想,字里行間流露著對中國共產黨、對家鄉、對祖國的無限贊美和熱愛。

愛護滄口環境

學生們不僅心系祖國,還用實際行動踐行著對黨和國家的承諾。他們深入了解了滄口的變遷后,更加珍惜愛護現在美好的生活環境,為美化社區環境貢獻自己的一份力量,他們在小區內撿垃圾,清理小廣告,清掃樓道,做好垃圾分類,學生們個個承擔起少先隊員的責任感與使命感,讓自己胸前的紅領巾更加鮮艷。

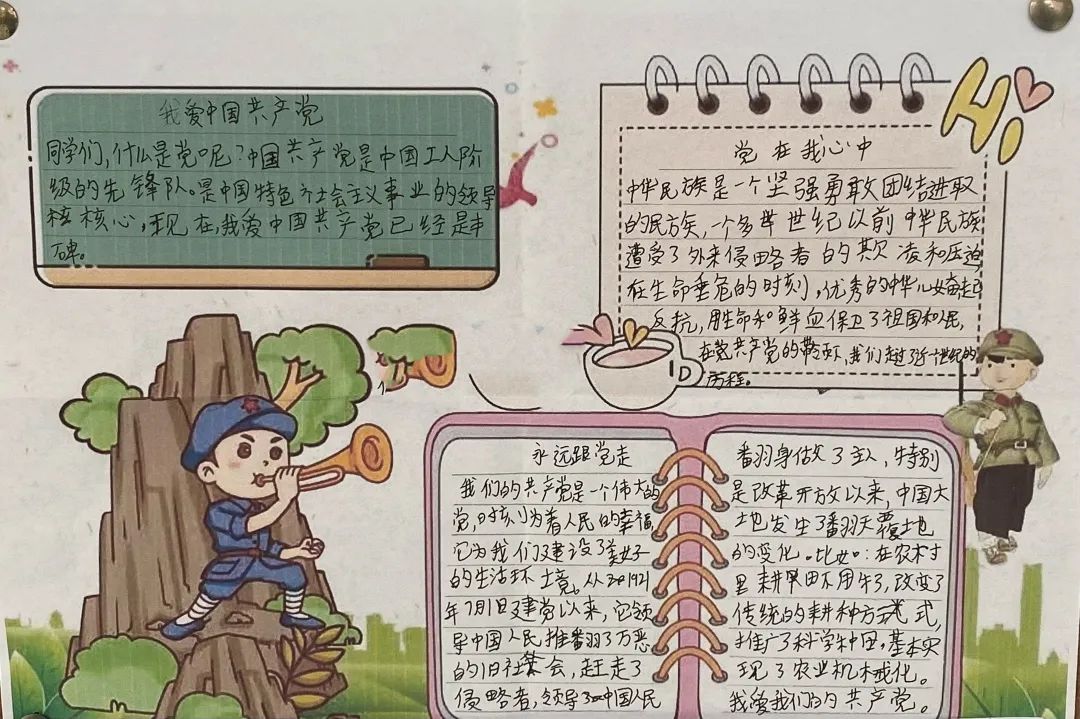

傳承紅色基因

尋黨史、感黨恩、贊黨風,學生們把對黨的熱愛和向往畫在一幅幅紅色的手抄報中,一筆一劃都鐫刻著愛黨、愛國、愛社會主義、愛家鄉的信念,童心向黨,傳承紅色基因,讓黨旗引領隊旗朝著祖國更美好的明天邁進。

感恩美好生活

一百年風雨兼程,共產黨人用智慧和汗水譜寫了一曲又一曲祖國的輝煌贊歌,學生們深知自己是實現第二個百年目標、建設社會主義現代化強國的主力軍,大家紛紛行動起來,牢記習爺爺教導,真正把黨史學懂、學通,讓黨的寶貴精神指導自己不斷地提高本領,懷揣夢想好好學習,磨煉意志,每天為肩頭的紅領巾增添光彩。

本次“聽爺爺奶奶講老滄口世紀變遷”紅領巾尋訪主題活動的開展,讓學生們深刻體會到幸福的生活來之不易,同時激勵隊員們保持勤儉節約、艱苦奮斗的優良傳統,努力做新時代的追夢小主人。青島滄口學校的學生們在中國共產黨建立100周年之際,堅定不移地把個人夢想與祖國命運緊密聯系在一起,始終與黨和國家命運同向同行,從小練棟梁之志,練報國之本,主動肩負時代使命,用實際行動為黨和祖國交出滿意的答卷。(通訊員 孫萌)

實習編輯:楊淑鈞

責任編輯:李婧菲