青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞5月5日訊 5月的第一天,天氣晴好,位于上合示范區(qū)的上海電氣風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園里,“95后”工人李松如常進(jìn)行著工作。只見(jiàn)他頭戴安全帽,從廠房屋頂?shù)木痔荨敖德洹钡降孛妫贿吔忾_(kāi)安全扣,一邊和觀海新聞?dòng)浾呓榻B,“五一”假日期間項(xiàng)目不停工,“我們鋼架組在鋪外立面,半天就能鋪500平米屋頂。”

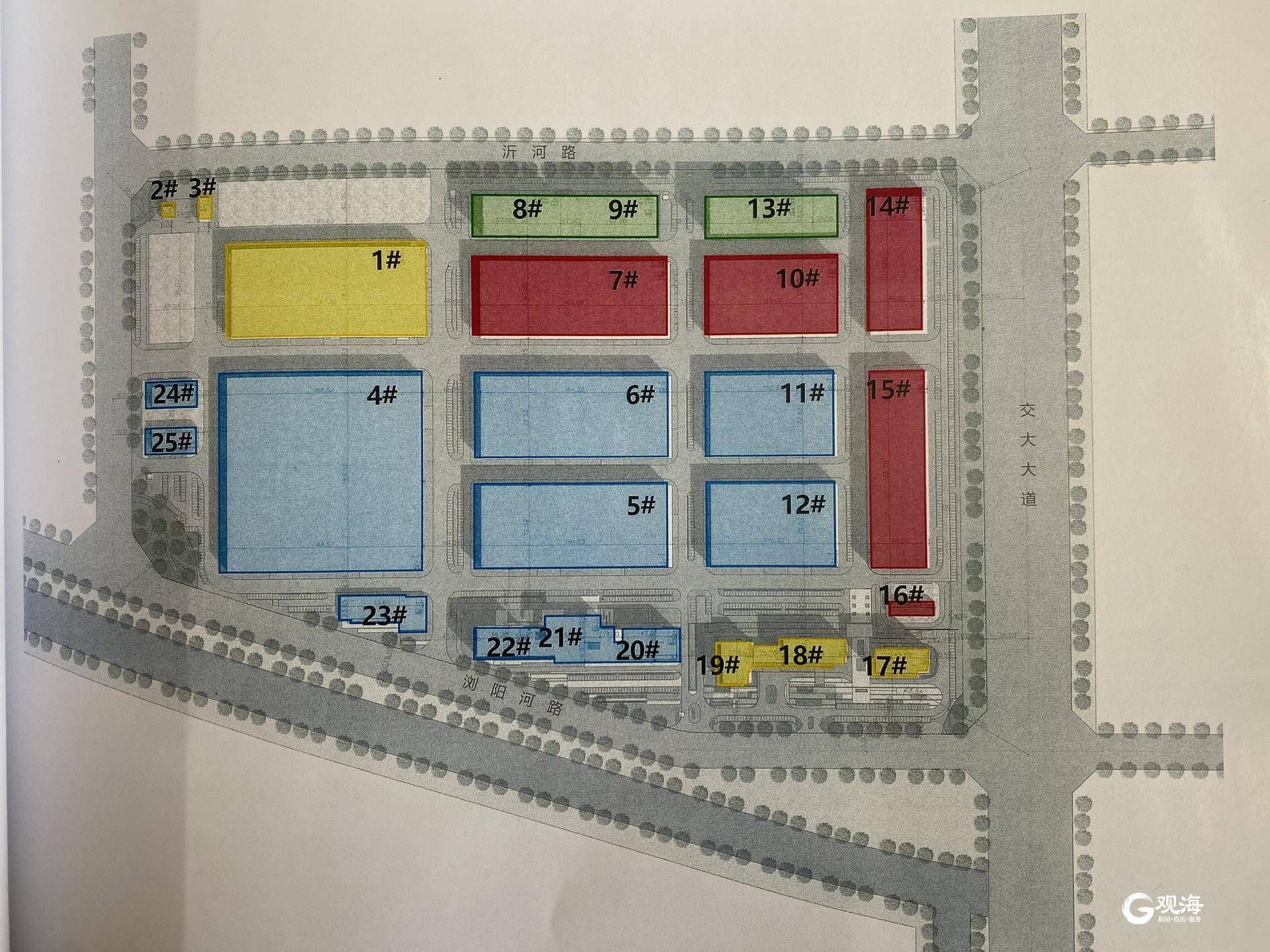

據(jù)悉,上海電氣風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園為新能源項(xiàng)目,由中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)上海電氣集團(tuán)投資100億元建設(shè),總建筑面積達(dá)36.6萬(wàn)平方米。未來(lái),“海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)”將成為這里的主產(chǎn)品。與此適配,園區(qū)廠房不用一般的土木結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)占了主角,鋼結(jié)構(gòu)組的任務(wù)也成為“重中之重”。

“廠房的‘骨架’就長(zhǎng)這樣。”順著李松手指方向看去,不遠(yuǎn)處一座廠房剛剛完成立柱、架梁,整座全由鋼材構(gòu)造而成,一副“鐵架”規(guī)整如模型。李松和記者介紹,鋼架構(gòu)廠房沒(méi)有傳統(tǒng)的屋面、墻面,結(jié)構(gòu)立好后,只需在表面組裝特殊板材,主體建筑便能完工。

觀海新聞?dòng)浾咴诂F(xiàn)場(chǎng)看到,廠房外,一圈圈大“卷軸”整齊地堆放在地上。這又是什么呢?原來(lái),這就是構(gòu)成廠房外立面的“鍍鋅彩鋼板”。伴隨一陣機(jī)器轟鳴,廠房外的卡車(chē)上載著的剪刀型升降車(chē)和移動(dòng)式壓板機(jī),伸展開(kāi)“卷軸”,把其分割成每塊長(zhǎng)6米、寬4.75米的板材,運(yùn)送至屋頂。

屋頂上則是另一番景象:鋼架上鋪著鐵絲網(wǎng),鐵絲網(wǎng)上鋪著保溫棉,李松帶領(lǐng)著鋼架組,將一塊塊板材嚴(yán)絲合縫地拼接到保溫棉上,并將卡扣和屋頂檁條扣實(shí)。“用這種材料‘拼’成的屋頂完全不需要水泥、磚頭,就能?chē)?yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。除了通風(fēng)口的四道邊,其他地方都不用做防水。”李松說(shuō)。

談到結(jié)構(gòu)、材料,李松滔滔不絕:“墻面的板材和屋頂是同一款,只是鋅含量不同,抗光和耐腐性有差異;還有個(gè)不同是墻面板材有兩層,把保溫層緊緊夾在中間,防止里頭垂直的玻璃巖棉長(zhǎng)久后下垂。”在施工現(xiàn)場(chǎng),李松這樣的“95后”面孔顯得十分新鮮。但是,這群專(zhuān)業(yè)院校走出的年輕“工人”,在當(dāng)下的工地發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

以往,建筑行業(yè)常被視為學(xué)歷條件、準(zhǔn)入門(mén)檻較低的行業(yè),工人習(xí)得技術(shù)以“師父帶徒弟”的現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)學(xué)模式為主,不乏不盡與不規(guī)范之處。李松和記者介紹,自己是大學(xué)本科畢業(yè)生,學(xué)了4年土木工程專(zhuān)業(yè)。專(zhuān)業(yè)同學(xué)畢業(yè)后,有做技術(shù)的、做設(shè)計(jì)的,大多留在建筑行業(yè)。這些經(jīng)過(guò)大學(xué)教育走進(jìn)工地的年輕人,對(duì)建筑學(xué)、材料組裝與機(jī)械使用具有較強(qiáng)的理論知識(shí)和操作能力,常常擔(dān)負(fù)起培訓(xùn)與管理其他工人的工作。

“李工,你過(guò)來(lái)看一下。”說(shuō)話間,一位工友走過(guò)來(lái)向李松“求助”。在工地,不論職位、年齡,大家一律稱(chēng)X工。對(duì)于大多數(shù)“X工”而言,如今的工地,新材料、新機(jī)器越來(lái)越多,施工流程改變、施工方法“花樣百出”,具有專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)的年輕人對(duì)他們的幫助不小。

“這是個(gè)細(xì)致活兒,也挺辛苦的。”李松笑著說(shuō),“工地很熬人,年輕人確實(shí)比較少。但是看著一座建筑從無(wú)到有,我很有成就感。”

目前,李松和他的工友們建設(shè)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園正在加快前進(jìn)腳步。上海電氣風(fēng)電集團(tuán)山東分公司負(fù)責(zé)人孫飛介紹,項(xiàng)目1期全部廠房、2期部分廠房預(yù)計(jì)提速至今年底完工、投產(chǎn)。園區(qū)將引進(jìn)德國(guó)西門(mén)子核心技術(shù),主要進(jìn)行海上風(fēng)電高端裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)與制造,打造亞洲最大的風(fēng)電裝備全產(chǎn)業(yè)鏈基地。利用上合示范區(qū)的優(yōu)越條件,進(jìn)一步為上合國(guó)家、“一帶一路”沿線國(guó)家提供先進(jìn)的智能風(fēng)電裝備。(青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾?nbsp;羅震 文/圖)

責(zé)任編輯:馬妮娜