黃河三角洲農業高質量發展是黃河流域生態保護和高質量的重要組成部分。然而,該區域農業土壤受鹽堿影響導致化肥利用率低,加上地下水位高、鹽離子交換強導致的土壤結構較差,嚴重制約了當地農業高效發展。青島農業大學資源與環境學院崔德杰教授團隊(障礙土壤修復與綠色開發利用創新團隊)丁效東教授課題組長期致力于黃河三角洲濱海鹽堿(中低產田)土壤改良與地力提升研究。繼2020年5月后,該團隊再次在黃河三角洲濱海鹽堿地(中低產田)土壤改良與地力提升機制方面取得新進展,相關研究成果分別發表在Soil & Tillage Research(中科院1區TOP期刊,IF:4.601),Catena(中科院1區TOP期刊, IF:4.333),Plant and Soil(中科院2區TOP期刊,IF:3.299),Journal of Soil Science and Plant Nutrition(中科院3區期刊,IF:2.156)。2020級研究生陳猛猛為Soil & Tillage Research和Journal of Soil Science and Plant Nutrition的第一作者,2016級研究生吳立鵬(現為北京師范大學博士研究生)為Catena和Plant and Soi的l第一作者,丁效東教授為通訊作者,青島農業大學為第一完成(通訊)單位。

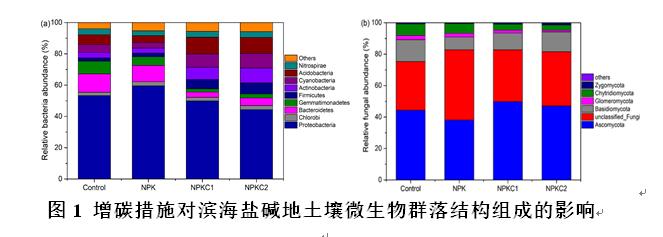

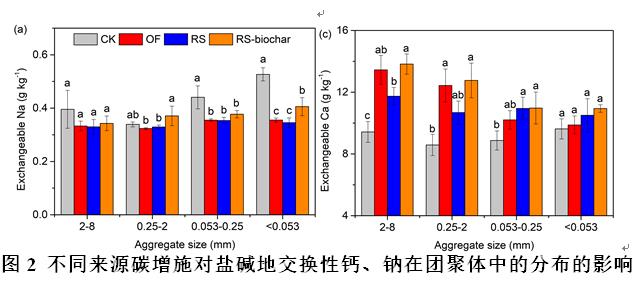

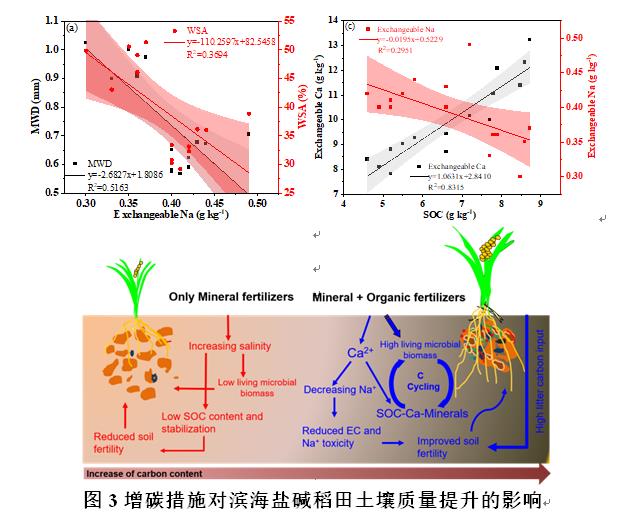

針對濱海鹽漬化土壤結構差、對磷素保護能力較弱等問題,課題組通過長期增碳(有機肥、秸稈和生物炭)減磷措施,明確了增碳調控后微生物群落組成特征與活性態碳組分、團聚體大小分布的耦合規律;明確不同來源碳對土壤團聚體結構、土壤質量影響因素的分布規律;進一步闡明了土壤對磷素的吸附性能,微尺度磷素分布特征及土壤遺留磷形態、含量及作物產量的調控機制。該研究為不同有機物料在黃河三角洲土壤質量提升、磷素高效利用提供了重要理論依據,為探索黃河三角洲生態、資源可持續利用和協同發展路徑提供了重要理論基礎。

本研究得到國家重點研發計劃、山東省現代農業產業體系水稻創新團隊栽培與土壤肥料崗位、山東省自然基金面上項目、青島農業大學高層次人才基金等課題資助。(青島日報社/觀海新聞記者 楊海濤 通訊員 曲天澤)

責任編輯:單蓓蓓