青島日報社/觀海新聞6月11日訊 6月7日至9日,第三屆全國環境微塑料污染與管控學術研討會(簡稱“研討會”)在青島召開。

大會會場

本屆研討會由中國土壤學會環境微塑料工作組、中國海洋工程咨詢協會海岸科學與工程分會和中國太平洋學會海岸管理科學分會主辦,自然資源部第一海洋研究所聯合中國海洋大學、中國科學院煙臺海岸帶研究所、中國科學院海洋研究所、中國水產科學研究院黃海水產研究所共同承辦。研討會圍繞環境微塑料環境科學前沿和污染管控等進行研討,旨在推動我國環境微塑料科學發展,提高環境保護意識,促進國際合作等。大會共吸引了來自167家國內外高校、研究機構、企業及政府的500余名專家學者參加,收到會議摘要215篇。

開幕式由會議學術委員會主席、會議組織委員會主任、自然資源部第一海洋研究所孫承君研究員主持。

自然資源部第一海洋研究所副所長魏澤勛研究員,會議學術委員會主席、中國科學院南京土壤研究所駱永明研究員分別受邀致辭,大會志愿者代表、自然資源部第一海洋研究所丁金鳳同學作環保與疫情防控等會議公益活動倡議發言。

魏澤勛致辭

本次大會邀請了清華大學李景虹院士(報告題目:我國塑料污染防治存在問題與對策)、華東師范大學李道季教授(報告題目:應對海洋塑料垃圾和微塑料問題新進展)、自然資源部第一海洋研究所孫承君研究員(報告題目:全球大洋微塑料研究進展和挑戰)、華東師范大學施華宏教授(報告題目:環境微納塑料與生物的相互作用)、浙江工業大學潘響亮教授(報告題目:微塑料在動物體內的積累及潛在人體健康風險)、中國合成樹脂協會塑料循環利用分會王旺常務副會長(報告題目:塑料污染治本之道)等六位國內微塑料研究領域知名專家學者作了精彩的大會報告,報告包含了塑料污染研究現狀與挑戰、生態健康影響與風險、治理與應對舉措等多個研究領域,引起了參會代表熱烈討論。

大會邀請報告

大會在4個分會場設置了專題報告會8場,共84個專題報告,并設置了研究生論壇4場,共96個報告,還收到墻報37份,內容涉及微塑料研究領域國內外最新研究進展,包括環境微塑料調查監測、污染特征、轉化與表面變化機制、遷移過程與預測模型、微生物生態意義、生物積累和生態風險、與污染物的相互作用、回收處理技術、管控治理政策等多個方面。

駱永明致辭

同時,大會設立了儀器培訓專場和儀器技術展,共有12家國內外公司參加,給大會提供了形式多樣、內容豐富的交流展示平臺。此外,會議期間組委會還為因疫情影響無法到會的專家和學生提供了線上大會直播和線上會議報告。在閉幕式上,大會組委會為大會特邀報告專家、研究生論壇優秀口頭報告獎、優秀墻報獎的獲獎人,以及會議志愿者頒發了證書。

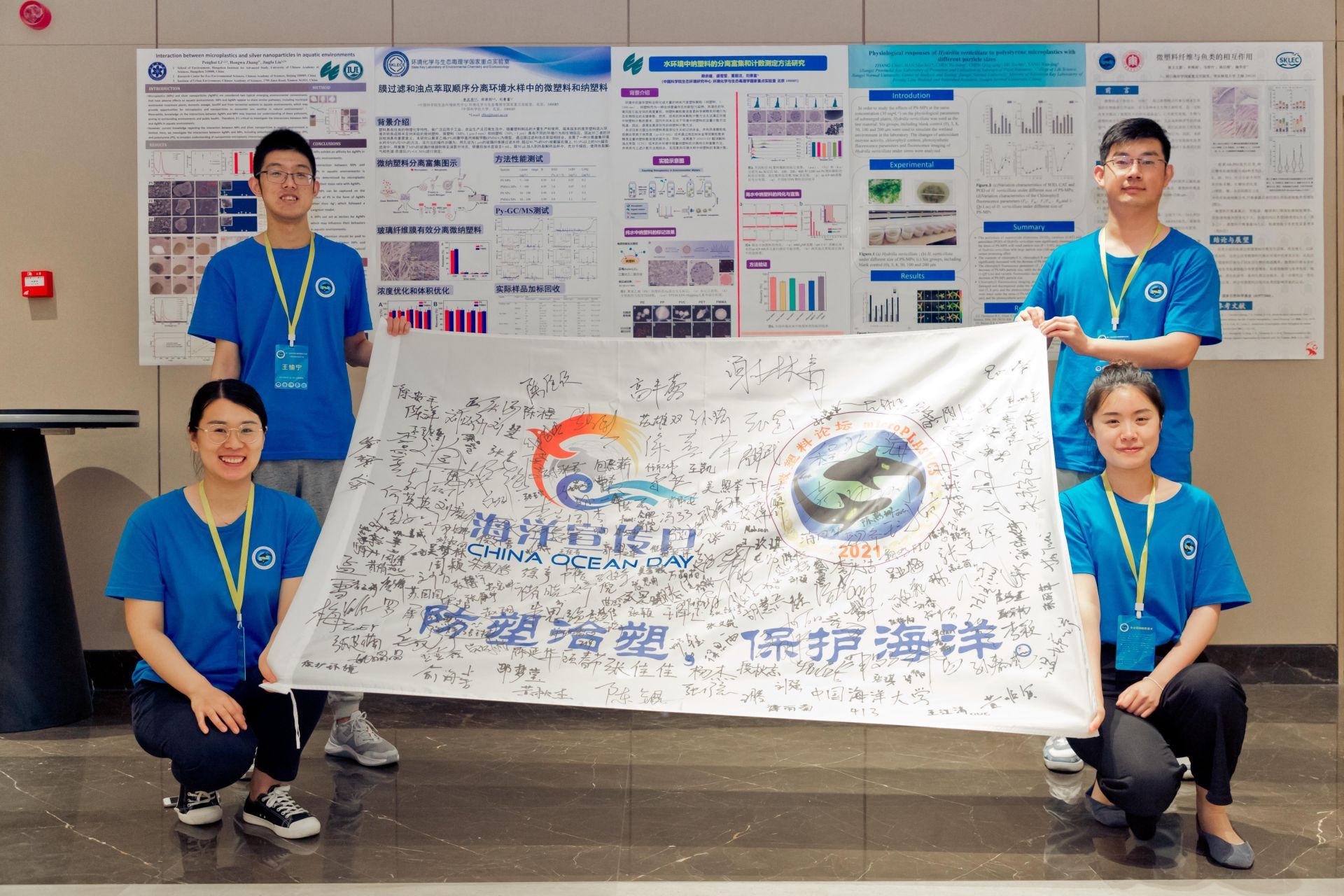

海洋日簽名活動

6月8日大會開幕當天恰逢第十三個“世界海洋日”和第十四個“全國海洋宣傳日”,活動主題為“保護海洋生物多樣性,人與自然和諧共生”。為了響應“全國海洋宣傳日”活動,大會還專門舉行了主題為“防塑治塑,保護海洋”的集體簽名活動,旨在提高公眾保護海洋意識,與會專家代表紛紛在主題宣傳條幅上簽上自己的名字。同時,本次大會充分體現了節儉環保的辦會理念,提供了可重復利用的會議袋,提倡與會代表減少使用一次性塑料用品,提高回收利用意識。本屆大會也向社會各界發出了“防塑治塑,保護海洋”的倡議,倡導減少使用一次性塑料用品、建立健全廢舊塑料的回收和利用體系、研發可降解塑料或替代產品、加強微塑料污染管控對策研究、加強微塑料污染防控政策制定。

大會邀請報告

據悉,本次會議是既2018年浙江舟山和2019年江蘇南京召開的第一、二屆全國環境微塑料污染和管控學術研討會后我國環境微塑料污染與管控領域第三次全國性的大型學術交流會議,充分展示了我國在環境微塑料研究領域的前沿科學、創新技術和先進管理等方面的最新研究進展、學術成果和實踐經驗,有力推動了我國微塑料研究的發展和提高,為我國環境微塑料污染防治提供了最新科學依據和方法途徑,也為提高公共意識、減少塑料垃圾、保護生態環境健康做出了貢獻。

大會邀請報告

微塑料(Microplastics)是指環境中直徑小于5毫米的塑料纖維、碎片或顆粒,可被生物吸收積累,產生生態風險和健康風險,是一類新型環境污染物,已成為全球重大環境問題。微塑料會通過大氣傳輸、污水排放、地表徑流和河流運輸等進入海洋,并在洋流作用下發生遠距離遷移,目前已經遍布全球的各個角落,從赤道到極地,從高原到深海,從內陸河湖到近海大洋,均發現了微塑料的存在,并呈現出全球范圍內廣泛分布、部分區域高度集中的空間分布現象。研究表明,微塑料對動植物均會產生影響,通過物理性損傷、載體效應、生物積累與食物鏈傳遞等途徑危害生物健康安全。此外,微塑料還可以吸附環境中更多的污染物,引起復合污染,從而可能對海洋生態系統健康和穩定造成廣泛的負面影響,甚至威脅人類健康。因此,海洋塑料垃圾和微塑料污染已經成為近年來國際社會廣泛關注的全球性熱點環境問題,引起國內外職能部門及研究學者的高度重視。目前,我國在環境微塑料調查與監測方法學、環境微塑料污染特征與分布、微塑料的環境過程與行為、環境微塑料的生物積累與毒性效應、海洋環境中微塑料的擴散與數值模擬、微塑料源頭管控等方面均開展了研究工作,所取得的研究成果為認知環境微塑料污染規律和有效開展風險評估及管控治理奠定了良好的基礎。

大會邀請報告

其中,本屆研討會承辦單位自然資源部第一海洋研究所于2015年開始開展海洋微塑料研究工作,重點聚焦國際研究熱點,發展前沿科技與建立先進分析新技術,基于點(海灣與河口)與面(中國近海)相結合,以線(大洋和極地航線)帶面(西北太平洋環境監測斷面)為原則,研究了海洋微塑料海洋環境中的分布及遷移規律,探索了海洋微塑料的環境行為及生物影響,科學評估其可能潛在風險;基礎理論研究和技術研究相融合,為海洋生物資源與海洋生態環境安全評估與保護提供支撐。近年來,自然資源部第一海洋研究所在微塑料研究領域取得了系列創新研究成果,在《Environmental Science & Technology》、《Science of the Total Environment》、《Marine Pollution Bulletin》等環境科學領域國際著名SCI期刊發表學術論文20余篇,參加編寫微塑料監測與生態效應方面的著作2章節,為我國微塑料研究和國際交流提供了有力支撐。

新聞相關:

自然資源部第一海洋研究所是從事基礎研究、應用基礎研究和社會公益服務的綜合性海洋研究所,自2014年年底開始開展海洋微塑料研究工作。目前,依托“向陽紅01”、“向陽紅18”等科考船及自然資源部海洋生態科學與工程重點實驗室,開展了我國近海和大洋塑料垃圾及微塑料的調查研究工作;同時參與了中國第9、10、11次北極科學考察和第34、35、36、37次南極考察,開展極地微塑料調查研究;在微塑料分布、遷移、生物毒性等方面取得了系列研究進展。此外,海洋一所建設了一個集多學科交叉、綜合職能工作和科學研究的“海洋微塑料檢測與環境效應研究平臺”,配備有顯微紅外光譜儀、顯微拉曼光譜儀、超高分辨冷場發射掃描電子顯微鏡等大型儀器設備,這些儀器功能先進、技術領先,能夠實現不同尺度微塑料的定性及結構分析。未來,海洋一所將按照“開放、流動、聯合、競爭”的要求,繼續加大對海洋微塑料研究的投入和關注,加強實驗室建設和管理,在科學研究、隊伍建設、合作交流、運行管理等方面不斷創新。(青島日報社/觀海新聞記者 楊海濤 通訊員 鞠鵬)

責任編輯:楊海濤