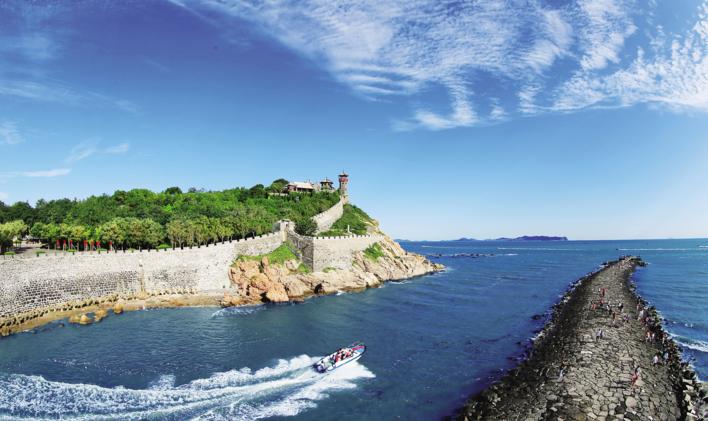

蓬萊閣景區。

天地英雄氣,千秋尚凜然。

還是那個海風蕭蕭、煙雨蒙蒙的時節,屹立千年的蓬萊閣又走過一年。

2018年6月13日,習近平總書記冒雨登上蓬萊閣主閣,遠眺黃渤海分界線,俯瞰蓬萊水城,了解古代海上絲綢之路情況,察看水城炮臺和古代艦船入海口,聽取明代愛國將領戚繼光操練水師、保衛海防等歷史介紹。

“我國古代史、近代史、現代史構成了中華民族的豐富歷史畫卷。”

“領導干部要多讀一點歷史,從歷史中汲取更多精神營養。”

“要加強國家重點文物保護,讓優秀文物世代相傳。”

這份溫暖的關懷,深切的寄望,激勵著全市上下不斷深挖歷史資源,傳承紅色基因,將優秀傳統文化深深根植于社會沃土和百姓內心,激蕩起城市發展的磅礴力量。

深入挖掘

讓傳統文化滋潤心田

端午時節,漫步蓬萊閣,一草一木,一磚一瓦,都仿佛穿越時空,訴說著千年的滄海桑田。

文物是一個國家、一個民族歷史發展的見證,不僅因其自身蘊涵著豐富歷史、藝術、科學信息,更因其對于歷史傳承發揮著重要作用。蓬萊閣古建筑群里不僅有八仙文化,還有許多優秀傳統文化和紅色文化積淀。在這里,不僅可以領略仙風海韻,追憶秦皇漢武的尋仙足跡,還可以徜徉于古典園林,了解蓬萊古城的滄桑歷史。

“要加強國家重點文物保護,讓優秀文物世代相傳。”牢記總書記的囑托,蓬萊閣加大了各大單體的文物保護修繕力度,按照“修舊如舊”的原則,讓古閣經歷風雨洗禮而愈加堅強。

“古建筑群中的蓬萊閣主閣、天后宮、呂祖殿、彌陀寺等六大單體及附屬建筑的整體彩繪修繕工程已全部結束,我們又陸續啟動了主閣外檐柱礎保護維修、丹崖山巖體加固等重大工程,更好地發揮蓬萊閣文物資源的獨特優勢,進一步推進文物永續利用。”蓬萊閣景區管理處黨工委委員邢光杰說。

讓文物“活”起來,才能彰顯時代價值。

在做好文物保護和傳承的基礎上,蓬萊閣還不斷推動傳統文化創造性轉化和創新性發展。依托豐富旅游資源,優化研學線路,蓬萊閣景區先后設計開發《傳仙境神韻》《中國傳統船舶科學探究》《小小軍械師》《英雄號角》《水中先鋒》《海港榮耀》《蓬萊民俗》等七大研學課程,并通過開展“軍事主題”“傳統民俗”親子活動,打造出有韻味、有內涵、有深度的研學旅行新地標,將蓬萊閣景區特有的精武文化、海洋文化、絲路文化與旅游資源深度融合。

“借船出海”,更讓景區歷史文化、文物資源走出煙臺、走向世界。截至目前,蓬萊閣制作了5部文物專題片,先后與央視《百家講壇》《國寶檔案》《探秘海上絲綢之路》《記住鄉愁》等欄目合作,推出蓬萊閣文物專題片,讓景區的文化、文物資源“走出去”,在傳承和發展中彰顯獨特魅力。此外,蓬萊閣景區還整理出版了歷史文化名樓《詞曲卷》《傳說故事卷》《第六屆戚繼光學術研討會論文集》和《戚繼光研究》第九輯等書籍,進一步激活優秀文化創造力。

不僅在蓬萊,放眼全市,一條文化遺產保護利用新路徑逐漸清晰——

煙臺市出臺加強文物保護利用改革的實施方案、革命文物保護利用實施意見,實施文物安全百日攻堅集中行動,市縣聯動、部門協同,建立“市、縣、鎮、村和單位四級責任、五級保護”的文物保護體系。過去一年里,就有277處市級以上重點文物保護單位逐一建檔立卡、“四有”全面落實到位,2個案例入選“2020全省革命文物保護利用典型案例”。

在整體保護的基礎上,探索文物整體保護、連片利用的“煙臺模式”。聚焦芝罘仙境項目,專班、專人、專家全時跟進,統籌編制朝陽街、奇山所2個文物保護規劃,按照超前謀劃、考古先行、跟進研究的思路,對全部88棟文物建筑逐一確定修繕方案并組織實施。朝陽街主街和所城里十字大街的開街運營,實現了文物保護與項目利用“雙贏”。

2020年,“文化和自然遺產日”山東主會場活動在煙臺舉行,展現了文化遺產守護傳承的“煙臺范本”。2020年有20個項目入選第五批省級非遺名錄,“煙臺剪紙群體性保護模式”獲評省政府文化創新獎,3個案例(個人)入選年度非遺保護示范名單……

眼下,加大保護傳承力度,越來越多優秀的傳統文化“活”起來,滋潤更多人的心田。

賡續傳承

讓紅色精神綻放時代光芒

“戚繼光是從蓬萊走出去的民族英雄,他17歲承襲父職、投身軍旅,南蕩倭寇、北御韃靼,百戰百勝、功勛卓著……”端午節前夕,省委黨校中青年干部培訓班、煙臺市委黨校縣處級干部培訓班、濟寧市梁山縣農村干部培訓班先后走進蓬萊黨性教育基地參觀學習,走近這位民族英雄,了解他的故事,總結他的精神,感受他的初心。

每一次向歷史的回眸,都是一次心靈的洗禮。自2019年6月13日開館以來,戚繼光紀念館累計接待黨性教育培訓班670批、3萬多人次。2020年5月,獲得山東省陳列展覽最高獎——“十大精品獎”,同年,先后入選“全國百家‘弘揚優秀傳統文化、培育社會主義核心價值觀’主題展覽”“全國關心下一代黨史國史教育基地”,現已成為城市文化的新坐標。

那些戰火硝煙中挺立不屈的靈魂、干事創業中實干興邦的模范、改革發展中敢闖敢拼的典型,無一不是增進信仰、信念、信心的精神食糧。近年來,煙臺市全力推進黨性教育基地軟硬件建設,加速轉型升級,讓紅色精神始終綻放時代光芒。

老教學區不斷煥發新活力。去年,煙臺市實施膠東紅色文化陳列館展陳升級工程,修改展陳立面150多張,完成《永不褪色的紅色基因》《流淚的紅燭》《飛躍煙臺》等演繹調整,編纂《膠東百年——膠東紅色文化陳列館展陳概要》,打造陳列館建設紀實專題展覽“化腐朽為神奇”;指導市直有關部門、相關區市,完成膠東革命紀念館、膠東抗大精神教育基地、地雷戰紀念館、海上絲綢之路博物館等10余處展館深化提升。

新教學點緊扣時代脈搏。煙臺市挖掘獨有的教育資源,打造特色各異的新教學點,將豐富的紅色文化和現實題材轉化為黨性教育的生動教材。推進煙臺市黨群服務中心建設,打造集組織生活、黨性教育、黨員服務、黨務實訓、智慧黨建“五位一體”的黨群服務綜合體。打造全國首個抗擊新冠肺炎疫情黨性教育專題展覽,系統謀劃、科學布局,全面再現煙臺市波瀾壯闊的抗疫歷程,展示抗疫斗爭中涌現出的感人事跡。開展特色教學點集群建設,打造獨具特色的現場教學點,新建老海島精神陳列館、戰場泊“三同”教育基地、艾崮山抗日根據地紀念館、艾山八路兵器廠陳列館等場館10余處,作為市、區兩級教學培訓陣地的有效補充。

5月19日上午,在蓬長客港集團蓬萊港區,一艘弘揚蓬長地區革命英烈精神的紅船“南湖號”緩緩啟航。船員們身穿紅軍服,手拿五星紅旗,開啟了一次特別的研學之旅。“沿著‘紅色記憶長廊’一路走來,從百年黨史中的23個時間節點,到煙臺、蓬萊、長島黨組織的誕生,我不由自主想到百年前中國共產黨在嘉興南湖起航時的崢嶸歲月。愿我們不忘初心再出發。”一位年輕游客在“朋友圈”里寫下了這趟旅行的感觸。

歷史是最好的教科書,黨史是最好的營養劑。在中國共產黨成立100周年的重大時刻,我市扎實推進黨史學習教育,開展靈活多樣的學習活動,努力實現黨員教育全面覆蓋、為民辦實事貫穿全程。在一堂堂生動的黨史課上,在一次次專題學習研討會上,在一遍遍聆聽老黨員講述革命故事中,信念更加堅定。

歷史并未遠去,榮光還在書寫。此刻,站在“兩個一百年”奮斗目標歷史交匯的關鍵節點,煙臺正在紅色精神的傳承中凝聚力量,在革命精神的激勵下書寫新的光輝篇章。

提振精神

激發文化自信的深沉力量

5月30日晚上,在煙臺大劇院,大型呂劇文藝黨課《社區書記》再一次上演,容納1200余人的劇院座無虛席。《社區書記》以芝罘區大海陽社區黨委書記冷曉燕為原型,生動講述了她扎根社區、全心全意為群眾服務的故事。“就在身邊的榜樣,更加親切,也更加動人。”觀看演出后,市民林濰告訴記者。

文化是有生命的,在綿延不斷的歷史長河中,中華優秀傳統文化是一個民族的根和魂。文化是有力量的,牢不可破的文化自信凝聚起發展的強大合力。近年來,煙臺市創造性轉化、創新性發展傳統文化,堅持以文化人、以美育人,提升城市文化軟實力,增強文化自信。

精神“食糧”更豐富。一系列富有膠東歷史精神文化內涵、反映時代新氣象、謳歌人民新創造的文藝精品藝術,充實了人民群眾文化生活。煙臺市創新實施“雙演”創演機制和“我們的節日·4+N”舞臺演出機制,圍繞建黨100周年、全面建成小康社會等重大現實主題,創排了3000余件優秀現實題材作品;新創《戚繼光》《長島情》《社區書記》等十余部精品劇目,積極推動優秀藝術劇目走出去;加強對齊魯優秀文化和儒家等學說思想的研究闡釋,申辦《紅色膠東》刊號,恢復《膠東文學》刊號,編印《膠東紅色文化叢書》《文獻里的煙臺》等系列圖書。

文化生活更多彩。去年一年,煙臺市建成圖書館總分館203個,提升農家(社區)書屋4400多家,發動社會力量建設圖書驛站百余家。組織近百家藝術培訓機構,開展40個門類培訓、惠及市民9.6萬人次;公共文化服務不斷向農村延伸,健全群眾文化活動多元供給服務機制,抓好“一村一年一場戲”、農村數字電影放映工程,培養農村文化帶頭人。推動公共文化服務更精準、更便捷地服務人民群眾,讓人民群眾生活更方便、更豐富多彩。

文化惠民更扎實。深化實施“五送六進”“三關四愛”文化惠民工程、“百館千村、千人千居”結對子種文化工程。截至目前,結成幫扶對子5000余支,培訓基層文藝骨干1萬余人次……文化軟實力的不斷提升,一點一滴累積起了市民對城市的認同感和自豪感。

回望青史問初心,砥礪奮進再進發。善于從歷史中汲取營養,從文化中凝聚力量的煙臺,必將無愧今天的榮光,不負明天的夢想!(YMG全媒體記者 楊春娜 張潔 通訊員 高林 黃海麗 曲筱宇 攝影報道)