青島日報社/觀海新聞6月21日訊 《中國海洋大學(xué)學(xué)報》的一份最新研究顯示,青島自2005年到2019年霧天天數(shù)緩慢減少,年均霧天天數(shù)為41天,2006年出現(xiàn)峰值,為66天;隨后呈緩慢減少趨勢,到2019年達到最低值,為20天。

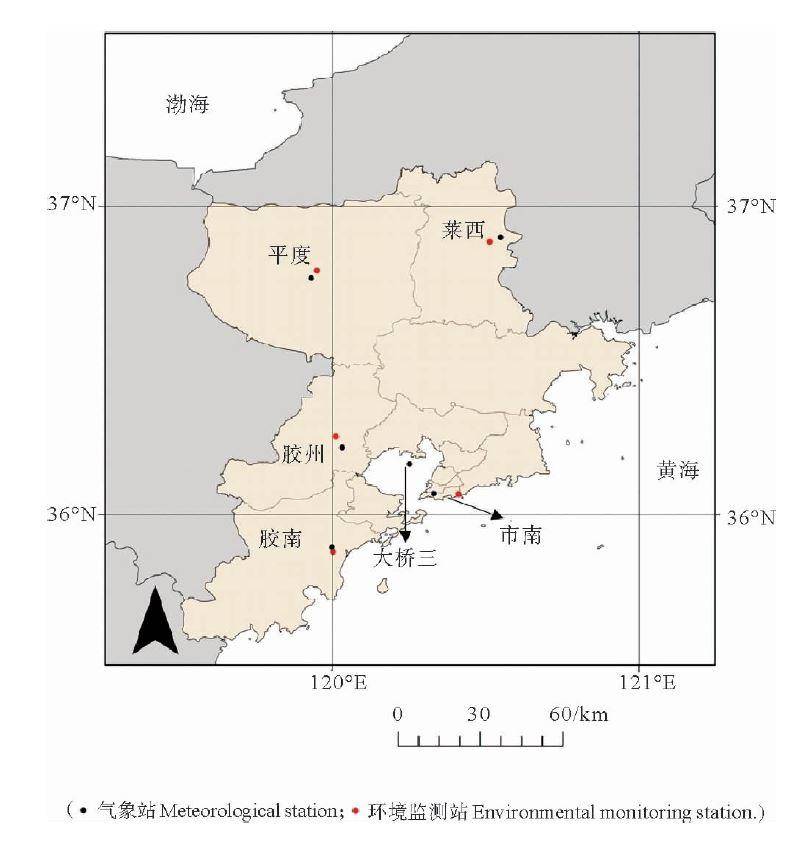

研究表明,青島市夏季霧天天數(shù)最多,占總霧天天數(shù)42.1%;秋季最少,占總霧天天數(shù)8.0%。青島沿海型氣象站點(市南、大橋三)與內(nèi)陸型氣象站點(平度、萊西)霧天的季節(jié)分布特征不同。在沿海型站點春夏季霧天天數(shù)明顯高于秋冬季,過渡型站點和內(nèi)陸型站點則沒有該顯著差異,這表明沿海型站點受平流霧影響較大,而內(nèi)陸型站點以輻射霧為主。

研究顯示,有霧出現(xiàn)時,除市南站點,其余站點的PM2.5濃度均顯著高于總體均值。在內(nèi)陸型站點,霧時數(shù)與二氧化碳、臭氧等濃度之間存在顯著相關(guān)性,沿海型和過渡型站點則與各項空氣污染物之間無明顯相關(guān)性。

青島位于海霧多發(fā)區(qū)黃海之濱,每年4-7月霧的發(fā)生頻率最高且大部分為平流冷卻霧。該研究結(jié)合青島市2005-2019年大氣能見度、相對濕度等氣象小時數(shù)據(jù)、顆粒物濃度在線觀測數(shù)據(jù)等,分析了青島市近十幾年霧天的歷史變化趨勢,以及與氣象條件、空氣污染水平等因素的關(guān)系,該研究為評估和改善青島市空氣質(zhì)量提供了數(shù)據(jù)支持和理論支撐。(青島日報/觀海新聞記者 李勛祥)

責(zé)任編輯:劉聰聰