在一個鮮為人知的地方,他曾為國家的科技事業(yè)默默奉獻(xiàn)著自己的青春。40多年的歲月里,他收藏了300多張全國各地景點和活動門票,見證了自己那段東奔西走的日子,也見證了他和青島姑娘攜手走過的50年戈壁愛情,更見證了一段歷史。近日,觀海新聞記者來到李滄區(qū)滄口街道永青苑社區(qū),聽老黨員王如增講述門票背后的故事。

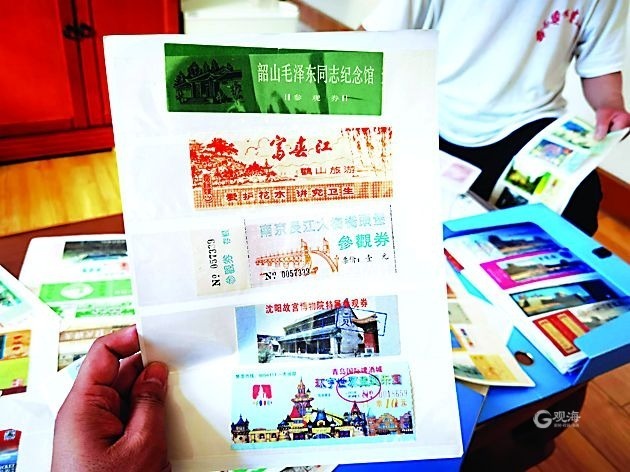

王如增收藏的部分門票。

王如增收藏的部分門票。

如數(shù)家珍

40多年收藏300多張門票

6月16日下午,記者來到升平東路的王如增家中,當(dāng)時,他正在整理自己收藏的300多張景點和活動門票。這些門票,有的已經(jīng)被他收藏了40多年。

1944年,王如增出生于甘肅省西部的一個小村莊。上世紀(jì)60年代初,當(dāng)?shù)匾患夜S對外招工,王如增報了名。由于他在校成績尚可,家庭成分也好,最終被廠里錄用。“當(dāng)時只知道以后不用種地了,誰能想到后面會干那么大的事!”王如增稱,直到進(jìn)了工廠,參加了教育培訓(xùn)才知道,工廠是為國家生產(chǎn)高科技產(chǎn)品的。

“那時候每天上班下班,我都覺得很自豪!”王如增稱,由于工作努力,他不僅成為了單位的骨干,在1975年還光榮地加入了中國共產(chǎn)黨。

王如增所在的工廠里,有來自全國各地、說著南腔北調(diào)的同事。他們對于各自家鄉(xiāng)的知名景點都是如數(shù)家珍,王如增心底里有個想法,日后有機會,一定要去看一看。他也沒想到,機會很快來臨。由于他政治上可靠,加上業(yè)務(wù)精通,單位經(jīng)常派他外出。

陜西的八路軍西安辦事處紀(jì)念館、江蘇的南京長江大橋橋頭堡、遼寧的沈陽故宮博物院,都留下了他的身影。那個時候沒有相機,王如增只能留下參觀券和門票作紀(jì)念。

王如增收藏的部分門票。

王如增收藏的部分門票。

別樣意義

門票里藏著他的紅色記憶

1978年,黨的十一屆三中全會召開,開啟了改革開放歷史新時期。神州大地越來越有活力,王如增所在的工廠業(yè)務(wù)也越來越忙。當(dāng)時信息溝通遠(yuǎn)不如現(xiàn)在方便,浙江、廣東、江蘇等地的訂貨會,王如增經(jīng)常要去參加。從那時候開始,王如增就決定要把這些門票保留好,因為他隱約感覺到,日后一定能有別樣的意義。

“我是黨員,走到哪里,只要有黨組織的足跡,我就一定要去看看。”王如增告訴記者,他去過全國很多地方,讓他最流連忘返的,就是位于上海市的中國共產(chǎn)黨第一次全國代表大會會址紀(jì)念館和江西省的南昌八一起義紀(jì)念館。在會址紀(jì)念館里,一面鮮紅的黨旗,一件件珍貴的文物,讓他仿佛回到了歷史課本和收音機里提到的那段激情燃燒的歲月;在起義紀(jì)念館里,望著本子上一個個烈士的名字,他仿佛看見了眼前硝煙彌漫的戰(zhàn)場。

“當(dāng)時的工作條件和現(xiàn)在相比,根本沒法比,空調(diào),汽車,壓根想象不到。”王如增稱,雖然經(jīng)歷了很多困苦,但和那些名冊上犧牲的烈士、甚至沒有留下姓名的烈士相比,自己的生活太幸福了。一張張門票,見證了王如增的紅色記憶,也見證了經(jīng)濟社會日新月異的發(fā)展。

王如增收藏的部分門票。

王如增收藏的部分門票。

有苦有甜

他和青島女曼的戈壁愛情

王如增每次欣賞自己收藏的門票時,妻子王桂芬總會在一旁默默地看著丈夫,兩人的姻緣從戈壁灘開始,已經(jīng)攜手走過了50個年頭。上世紀(jì)60年代中期,王桂芬和同學(xué)們響應(yīng)國家號召支援西部邊疆建設(shè),乘火車來到了甘肅省西部。“那時候,每天在戈壁灘上墾荒、種地。”王桂芬感嘆,由于戈壁灘晝夜溫差大,大家白天在太陽底下被曬得渾身冒汗,晚上回到屋里睡覺時,卻常常需要蓋上棉被。

50多年前的王桂芬是個堅強的青島嫚,雖然在戈壁灘上吃了不少苦,但她從沒有在信中向遠(yuǎn)在青島的父母提起過半句,直至1967年,父親乘火車去甘肅看望女兒,才知道女兒吃了多大的苦。

戈壁灘上的日子有苦,也有浪漫。王桂芬在一位當(dāng)?shù)剜従拥慕榻B下,認(rèn)識了王如增。艱苦奮斗的青春歲月讓兩個年輕人有了共同語言,不久之后,兩人結(jié)了婚。隨后有了愛情的結(jié)晶——兒子和女兒。

這些門票對于王如增來說是走南闖北的記憶,對于王桂芬,卻是一段艱辛的記憶:一旦王如增出差,撫養(yǎng)兩個孩子的重?fù)?dān)全部壓在了王桂芬身上:液化氣罐、米面,都是不會騎車的王桂芬,推著自行車走兩公里推回家,再扛上樓;王桂芬在單位下了班,回到家又要上班,直到把兩個孩子哄睡,她才有一點自己的時間,有時還要縫縫補補……

王如增收藏的部分門票。

王如增收藏的部分門票。

頗有感慨

見證了青春,也見證了歷史

提到妻子的辛苦與勞累,王如增也頗有一番感慨:沒有她一心一意的撫養(yǎng)兩個孩子長大成人,他也無法在外面安心工作。

上世紀(jì)90年代,在戈壁灘奮斗了大半輩子的王桂芬退休回到了青島,和早已回青島的兒女團聚。不久后,退休的王如增也到了青島。盡管不用再東奔西跑,但身子硬朗的王如增還是有到處參觀的習(xí)慣。快速的經(jīng)濟社會發(fā)展,讓青島散發(fā)出了別樣的魅力:各種各樣的展銷會,各種各樣的博覽會,各種各樣的作品展,身為《青島晚報》老讀者的王如增有機會總是要循著報紙的消息,前往現(xiàn)場看一看——從上世紀(jì)90年代開始,王如增的門票,基本上都是和青島有關(guān)的。

40多年過去,王如增收藏的300多張門票見證了他的青春歲月,也悄然見證了一段歷史。“以后有機會,我還要去。”王如增表示,他收藏的門票,會越來越多。(觀海新聞/青島晚報 首席記者 劉卓毅)

責(zé)任編輯:榮瀟