青島日報2021年9月3日7版

青島日報2021年9月3日7版

場館內,無障礙設施不能用,服務崗空無一人;場館外,車輛亂停、商販占道……

部分文化場館設施“短腿”服務缺位

圖書館、博物館、文化館等場館是城市文脈具體而綜合的載體,記錄和呈現著城市的過去,展示和映照著城市的當今,市民浸潤于此,共享文化惠民紅利。不過,因部分場館周邊配套設施“短腿”、館內服務缺位,其文化形象大打折扣。市民希望相關區市精細管理、提升服務。

問題1:

無障礙設施“不能用”

根據創建全國文明典范城市的要求,文化場館需要設置輪椅通道、扶手、緣石坡道等無障礙設施。多位殘障人士向本報輿論監督熱線道出了他們的苦惱:“有的文化場館沒有配套無障礙設施,有的無障礙設施配套不完善,有的雖然設置了無障礙設施但不好用、不能用。”

近日,記者在市北區館陶路49號的道路交通博物館探訪發現,該博物館正門有5級臺階,但沒有設置方便輪椅通行的無障礙設施。

■位于市北區的道路交通博物館門前沒有設置無障礙設施。

“坐輪椅如何進入博物館參觀?”記者以游客身份詢問博物館工作人員。“只能將輪椅抬上來。”該工作人員表示。

記者在現場看到,該博物館共有兩層,沒有電梯。“如果參觀二樓,還要連人帶輪椅一起搬上去,因此不適合坐輪椅的游客參觀。”現場一位工作人員說。

一位殘障人士告訴記者,西海岸新區圖書館存在無障礙設施“不能用”的問題。

記者實地探訪時看到,西海岸新區圖書館的正門沒有無障礙通道,西門雖然設置了無障礙通道,卻大門緊鎖、無人值守。

位于鞍山二路的市北區圖書館則存在無障礙設施“不好用”的問題。記者在現場看到,一樓門前共有5級臺階,現場雖然設置了無障礙通道,但無障礙之路卻障礙重重:該通道寬度不足一米,且臨樓梯一側沒有任何護欄,沿途還有3扇外開的玻璃門阻攔。

“想要坐輪椅從這里通過很不安全。即使從正門進入大樓,圖書館在三樓,而樓內沒有電梯,還是上不去。一樓沒有任何服務設施,只張貼了一個求助電話。”家住附近的居民李女士抱怨說,“我父親今年73歲,平時愛讀書。但因他腿腳不便,守著家門口的圖書館卻進不去。”

記者撥通了大門處張貼的特殊群體求助電話,有工作人員回復:“沒辦法讓輪椅上樓。”

記者在實地探訪中看到,青島市勞模工匠展示館的無障礙通道布設得令人“摸不著頭腦”:展示館門前有3段臺階,無障礙通道僅設置了半程,距離入口處還余下7級臺階。青島紡織博物館東門的輪椅坡道兩側沒有扶手,且坡道和地面之間有一定的落差,存在安全隱患。

有殘障人士告訴記者,相比麻煩他人抬進抬出,他們更希望在無障礙的環境下自力更生,像普通人一樣享受城市的文化福利。在采訪中,一些腿腳不靈便的老年人表達了同樣的心聲。

此外,記者還發現青島市勞模工匠展示館、市北區圖書館沒有施劃無障礙車位,也給殘障人士出行帶來不便。

問題2:

志愿站點無人值守

一些文化館、展覽館的服務崗無人值守問題也是市民吐槽的話題之一。

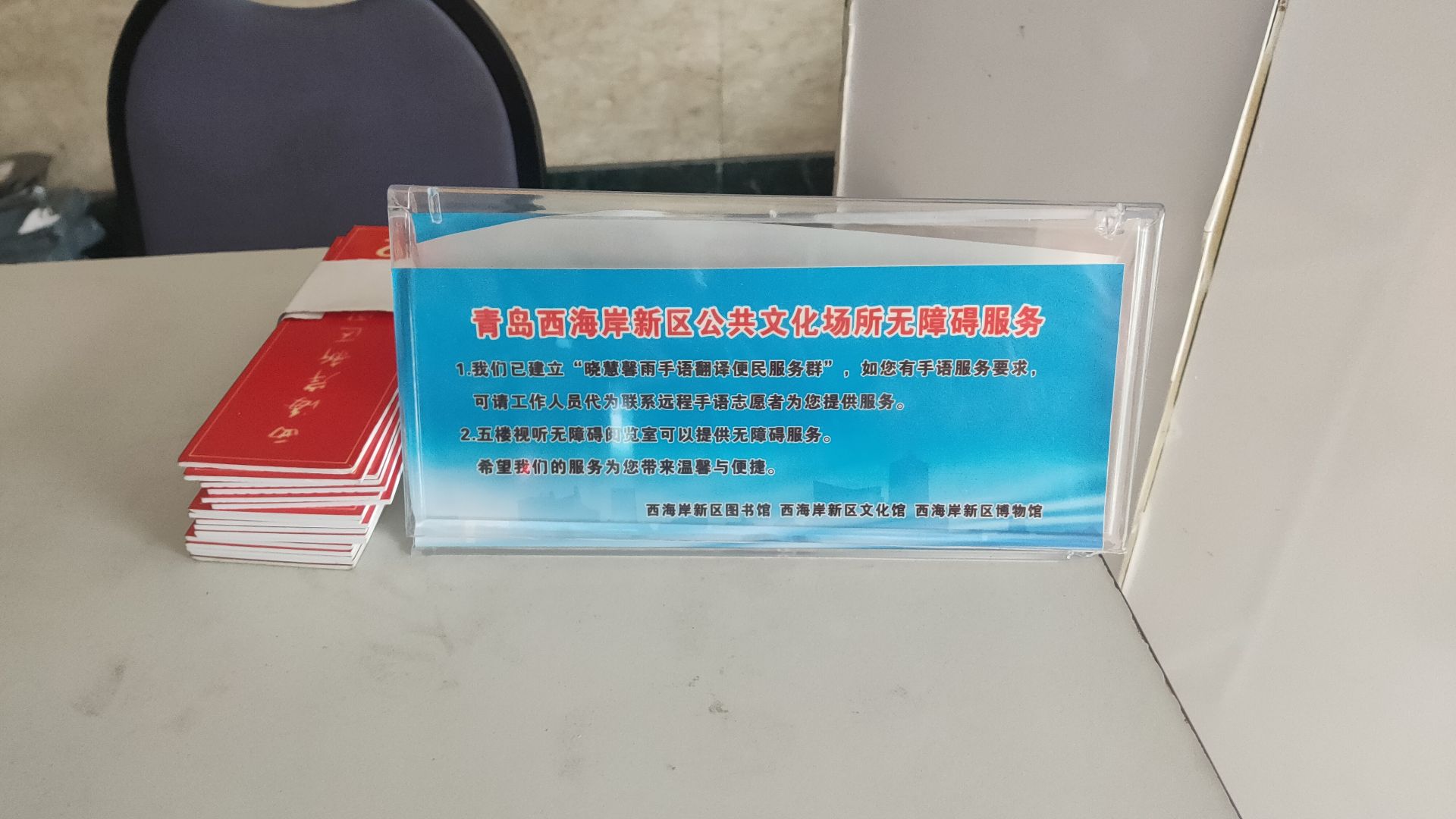

西海岸新區珠江路1001號集合了圖書館、博物館、文化館等文化場館,一樓出入口設有一處志愿服務站點,配備了應急藥箱、雨傘、輪椅等便民物品,但現場設置的工位上卻不見服務人員。

■西海岸新區圖書館、博物館、文化館的志愿服務站點處無人值守。

記者從一名保安那里了解到,該志愿服務站點并不安排固定人員和時間值守。記者在現場探訪的1個小時里,該志愿服務站點始終無人。

“我到圖書館看書、借書的次數比較多,發現樓下這處志愿服務站點無人值守。”市民張女士談了她的感受,“不安排人員經常值守,也可以設立電話,或者通過非人工兌現服務。這樣虛設一個志愿服務崗位有何意義?”市民劉先生補充說:“志愿服務站點除了提供咨詢服務,還應包括對市民進行文明行為引導、提醒市民遵守場館規章制度、協助管理員進行管理等。”

記者通過手機地圖軟件查詢了解到,在西海岸新區圖書館的頁面下,“服務意識差”“態度冷漠”“保安‘口吐芬芳’”等評價表達了網友們對該館服務的不滿。

市北區圖書館同樣存在志愿服務站點空崗問題。8月26日,記者在三樓閱覽室內看到,學雷鋒志愿服務站點無人值守,志愿服務的綬帶搭在椅子的靠背上。現場公告顯示,閱覽室、自習室實行限員管理,進入閱覽室和自習室需要登記。由于無人監督登記,登記簿上的信息并不全。

問題3:

禁停標志形同虛設

文化場館周邊的交通秩序問題也受到市民的關注。位于老城區李滄區的永年路圖書館、少年宮門口的亂停車問題就被不少市民詬病。

李滄區永年路圖書館位于永年路20號市民公共服務中心一樓。“盡管門前設置了禁停標志,但仍有不少車輛停放在道路兩側,把四車道變成了兩車道,堵車現象時有發生。”一位圖書館常客告訴記者,“禁停標志形同虛設。”

記者在現場看到,除了禁停標志下面停靠著車輛外,設置在李滄區市民公共服務中心對面的永年路、文安路公交站同樣被車輛占據,公交車無法正常進站,乘客們只能在行車道上下車。

道路兩側停放的車輛對過路行人的安全也不利。“過馬路的行人和駕駛員的視線都會被停靠的車輛遮擋,形成盲區,容易發生交通事故。”一位等車家長告訴記者,她經常帶孩子去圖書館借書,“由于過往車輛較多,每次過馬路都緊緊攬住孩子的肩膀。”

前往李滄區少年宮的家長、學生則被人行道的問題困擾。李滄區少年宮位于永平路19號甲,由于周邊停車不便,有些家長、學生選擇乘坐地鐵,但少年宮與永平路地鐵站之間100多米的人行道卻障礙重重。

記者8月31日實地探訪時看到,地鐵永平路D出站口附近,6輛小轎車停放在人行道上,兩家水果商販也將三輪車開到了人行道上,原本寬敞的人行道顯得十分擁擠。記者朝著少年宮方向行走約50米,一家烤肉店的遮陽篷又將人行道占據了大半,路人不得不從篷架一旁側身通過,或者彎腰從篷下經過。

“建設文化場館投入了大量的人力、物力和財力,設施往往達到星級,但場館外圍環境卻不盡人意。希望相關部門能夠多多關注文化場館周邊的秩序問題,讓場館進出通道更加順暢有序。”有市民對此表示。

□青島日報/觀海新聞記者 邱 正

記者點評

對照標準,讓場館“內秀外美”

文明,是一座城市的靈魂;文化場館,是傳播文明的重要陣地。全國文明典范城市的測評標準就像是一把標尺,測量著文化場館的“長”與“短”。

從記者探訪的情況看,部分場館的硬件設施、軟件服務顯然距離“文明典范”標準有差距,而產生差距的原因無外乎“事不關己,高高掛起”的漠不關心、“流于形式,浮于表面”的敷衍了事,或者是“繡花不細,針腳不密”的粗枝大葉。

比如說,有的根本沒有按照測評標準自查自糾,明擺著的問題卻發現不了,無障礙設施設置不足、不規范甚至缺位等都沒有當回事。有的對照標準“照葫蘆畫瓢”,畫得不像甚至是走了樣,按照測評標準設置了志愿服務站點,并通過張貼標識承諾“對視力殘疾人和聽力殘疾人提供信息無障礙服務”,而現實卻是無人值守崗位,承諾的各項服務如何兌現?有的則是“差不多”“都這樣”的心態作祟,市民關注的焦點成了見怪不怪的常態,場館外圍胡亂停車、占路經營等問題已是習以為常。

解決上述問題,讓文化場館“內秀”也“外美”,這需要系統答題、組合出拳。場館管理主體需要上緊“對標”的弦兒,一一對照標準,硬件設施缺哪兒補哪兒,軟件服務不再停在嘴上、掛在墻上,而是要做到內化于心、外化于行;場館外圍的相關部門需要有重點區域的星級服務意識,以街區文化地標的維度優化文化場館的外圍環境,讓文化場館不僅“內秀”,而且外在也美。

文化場館的測評標準已明確,只要思想上高度重視,行動上常抓不懈,并且做到層層明確責任,把標準分解到面、細化到點,強化精細管理、高質服務,杜絕形式主義、短期行為,守牢底板、補齊短板、拉長長板,文化場館及外圍就一定會成為全國文明典范城市創建點位的“優等生”。