戀戀劇場收官不久、迷霧劇場高調回歸。隨著視頻平臺布局自制劇、定制劇,為滿足圈層受眾需求,劇場成為垂類劇種大本營。

嚴格來說,第一梯隊視頻平臺的劇場運營起始時間應以2018年愛奇藝推出“愛青春劇場”和“奇懸疑劇場”為準。之后優酷、芒果TV入局,一邊抬高甜寵、懸疑兩大劇場賽道的天花板并以類型多元的短劇拓寬劇場邊界,一邊又不可避免地出現了因同題競爭導致的同質化。

不過,視頻平臺劇場雖運營短短三年,而且又扛著爭奪受眾的KPI,但確實交出過叫好叫座的成績單,甚至不乏出圈作品。劇場藍海正變紅海,伴隨而來的,是重點項目制作成本的加碼、幕后主創的陣容升級和臺前演員的咖位提升。

當今年秀綜和耽改劇接連退出歷史舞臺,作為生產爆款的種子選手,劇場似乎變成下一臺“造星”機器,畢竟《隱秘的角落》《沉默的真相》《司藤》接連見證了演員因劇爆紅的景象。

影視作品與演員相互成就,令人向往。然而越來越多的各類演員下注押寶,加速發展的劇場真的是改命“籌碼”嗎?演員與劇場牽手,如何實現雙贏?各類劇場迭代,選角思路又有何變化?

劇場,新的造星機器?

以類型化、精品化、標準化、規模化、品牌化為宗旨,視頻平臺基于受眾畫像選擇了最契合網生代審美的甜寵、懸疑兩大賽道設立相應劇場,且在深耕過程中通過累積的經驗教訓不斷進化,終于在去年釋放巨大能量。打造了多部爆款劇,還順帶讓劇中演員火出圈。

懸疑劇《隱秘的角落》讓飾演斯文敗類張東升的秦昊段位進階、各路資源量變質變,讓飾演父親朱永平的張頌文提高大眾認知度、躋身今年北影節評委席,讓榮梓杉、史彭元、王圣迪三個小演員迅速拿到金字塔上升通道的資格證。《沉默的真相》則讓白宇證明了流量流逝轉化為演技精進的蛻變,《在劫難逃》令鹿晗借反派實現顛覆、扭轉風評。

以劇場搭建的懸疑劇為舞臺,中生代翻紅、小透明一夜成名、流量藝人擺脫偏見,不同層級的演員都跳出了原有桎梏,迎來事業第二春。但,并非依托劇場,演員就一定能獲益。

劇集題材紅利是基礎,借助角色特質為自己加成,才是關鍵。縱觀那些被劇帶飛的演員,演繹的無不是包含記憶點的復雜個體——或游走邊緣、或投射脆弱,要么跟主流審美方向相悖,要么能將主流審美接地氣發揮。

反觀甜寵類劇場,其以愛情為核心,能裂變出競技、校園、職場、古裝等多個分支,題材輻射維度更廣,可惜并沒有大幅提高造星概率,主因在于同質化引起的內容套路怪圈、受眾審美疲勞和注意力被分流。

與向各年齡段演員開放的懸疑類劇場相比,甜寵類劇場的造星還設置了一定的準入門檻,劇種年輕化的基因限制了演員的可選擇范圍,基于匹配度,青年演員往往是首選。

沒有中生代實力派或戲骨分食甜寵蛋糕,不意味競爭壓力就小。相反,當流量藝人、知名度參差的年輕演員、甚至跨界愛豆都聚在一起時,火藥味更濃——因為Ta們“取悅”的受眾重合度較高,想脫穎而出需依靠好劇和討喜角色做跳板。

無論是優酷去年上線并延續至今的“寵愛劇場”還是愛奇藝今年根據“愛青春劇場”升級的“戀戀劇場”,都為佐證。張新成去年憑《冰糖燉雪梨》小爆,今年又因《變成你的那一天》小爆,都是題材和角色雙重加持的結果。當然,還離不開他駕馭甜寵劇綽綽有余的演技。此外,《一生一世》的任嘉倫,《司藤》的景甜、張彬彬,也是得益于此而火出圈的例子。

而甜寵類劇場播出的一些反響不及預期的劇,比如《你好火焰藍》即便有新晉流量龔俊擔綱男一,《月光變奏曲》縱然有流量花生虞書欣、丁禹兮,亦難彌補套路短板。足見甜寵類劇場對演員賦能的大小,與作品質量正相關。

一個值得玩味的現象是,與懸疑類劇場“造星”打破年齡、性別壁壘不同,甜寵類劇場有諸多條框。男演員顯然比女演員更容易吃到紅利,這與女性受眾主導的“賞色時代”有關。至于能被劇帶火的女演員,除非是角色的內外在均高度契合女性的自主意識,且真正切中high點、能替女性發聲——比如《司藤》里女主的“女王”設定,否則較難獲益。

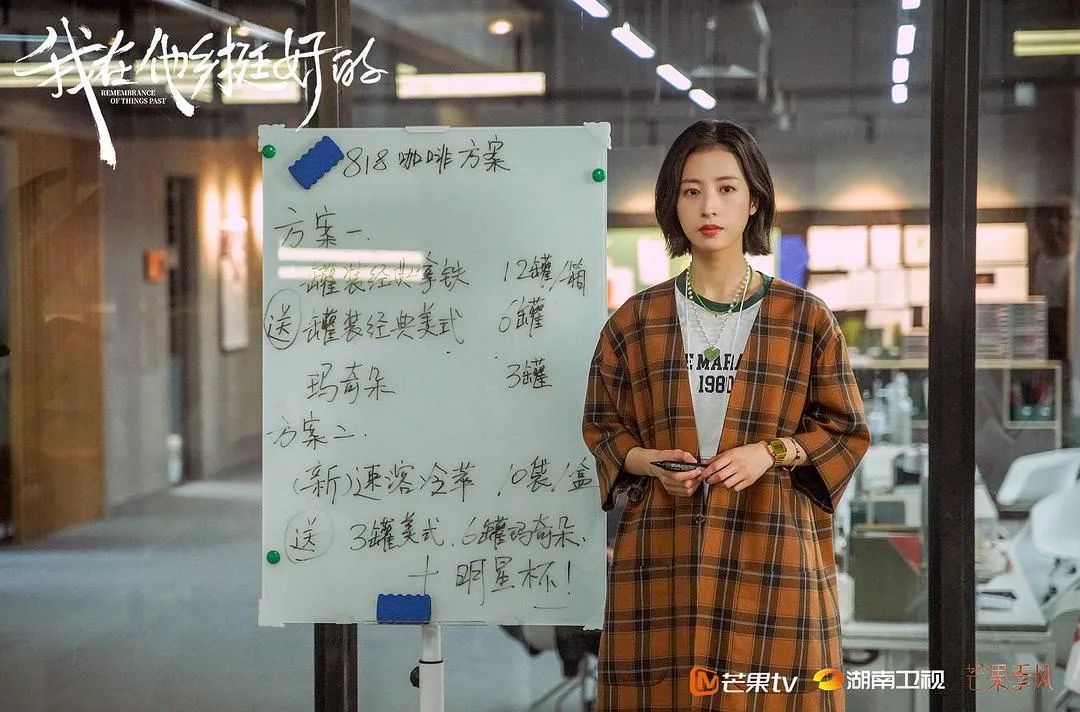

女演員在劇場的出圈瓶頸不止在甜寵類劇集,還向現實主義題材蔓延。譬如芒果季風劇場的女性群像劇《我在他鄉挺好的》,雖然取得不俗口碑和熱度,盡管有網臺聯動的播出優勢,即便女主很勵志能引發女性受眾共情,但由于題材缺乏新鮮度和創作者沒有完全跳出男性視角的敘事方式,以至于扮演者周雨彤只是刷了存在感,距離“紅”出圈還有段路。

所以,如果蓋棺定論說劇場是新的造星機器,未免片面。既然無法百分百保證出演劇場劇目能飛升,為何四面八方的演員還要一頭扎進去呢?

演員+劇場,必定雙贏?

個體想要在時代洪流掀起水花,需要精準把脈身處的宏觀環境,即:要能前瞻并踩中時代浪潮。就影視行業發展現狀而言,視頻平臺的一些垂類劇場的確值得演員放手一搏。這不只是劇場吸引演員那么簡單,往更深一層說,是——演員與劇場都想雙贏。其底層邏輯為:劇帶人還是人帶劇。

流量藝人演懸疑劇為了轉型或加持口碑,實力派和小透明演懸疑劇為了借助視頻平臺的優質資源破局,要么滿足表演追求并贏得更多選擇權、要么希望縮短時間闖入主流視野。顯而易見,這是“劇帶人”。

而各類演員各司其職,在不同維度為劇場賦能,即為“人帶劇”。實力派作為硬核擔當,給類型劇品質保駕護航,扛起出海重擔,為劇場打響品牌出力。比如,第一季迷霧劇場海外播出效果理想,《隱秘的角落》已談妥美劇及日語電影授權,《在劫難逃》的美劇授權也正商談細節。

流量藝人則負責拓寬類型劇的受眾范圍、幫助視頻平臺鞏固和挖掘會員業務、增加營銷噱頭,為劇場廠牌引流并利于項目招商。尤其懸疑類劇場主打短劇,演員片酬和成本控制不再互為掣肘,提高了劇作性價比。新面孔加盟劇場,則會帶來新鮮感官,預埋驚喜“彩蛋”。

演員為破局,視頻平臺為夯實劇場護城河,雙方聯手、各取所需。

但凡事一體兩面。無論劇帶人、人帶劇,都暗藏隱患。前者如流量藝人的演技因在懸疑劇中被同框的實力派碾壓被吐槽,從而觸碰“清朗行動”紅線引發輿論戰,便可能自我反噬和傷及劇場品牌。后者如由古偶丑男引發的年輕演員降級選角審美,實力派集結也難彌補劇集表達與受眾審美的裂縫。

因此,演員和視頻平臺站在自身立場用何種標尺衡量預期利益至關重要,很大程度上將決定合作共贏的概率。

劇場迭代,重塑選角標準?

演員選劇場,劇場也挑演員。不同影視作品的選角,遵循的主次標準有別。相較單個作品的隨機性,逐漸形成規模化的劇場,卻顯露出較為清晰的選角脈絡。而這,正與視頻平臺幾大劇場的迭代進程緊密關聯。

若以愛奇藝懸疑類劇場的進化作為觀察窗口,可窺見一二。2018年推出的奇懸疑劇場,上線了《悍城》《原生之罪》兩部劇,主演分別為:李光潔、袁文康,尹正、翟天臨。演員與角色和劇種的契合度為選角的主要標準。

到了去年升級的迷霧劇場(第一季),除了契合度和演技,還開始重點考量演員的知名度,比如出現了廖凡、王千源、王景春三位國際影帝,同時把演員的人氣納入選角標準,不過比重很小。在25位劇場演員中,只有白宇、鹿晗有流量標簽,且為二番,透露出實力派+流量組合的雛形。

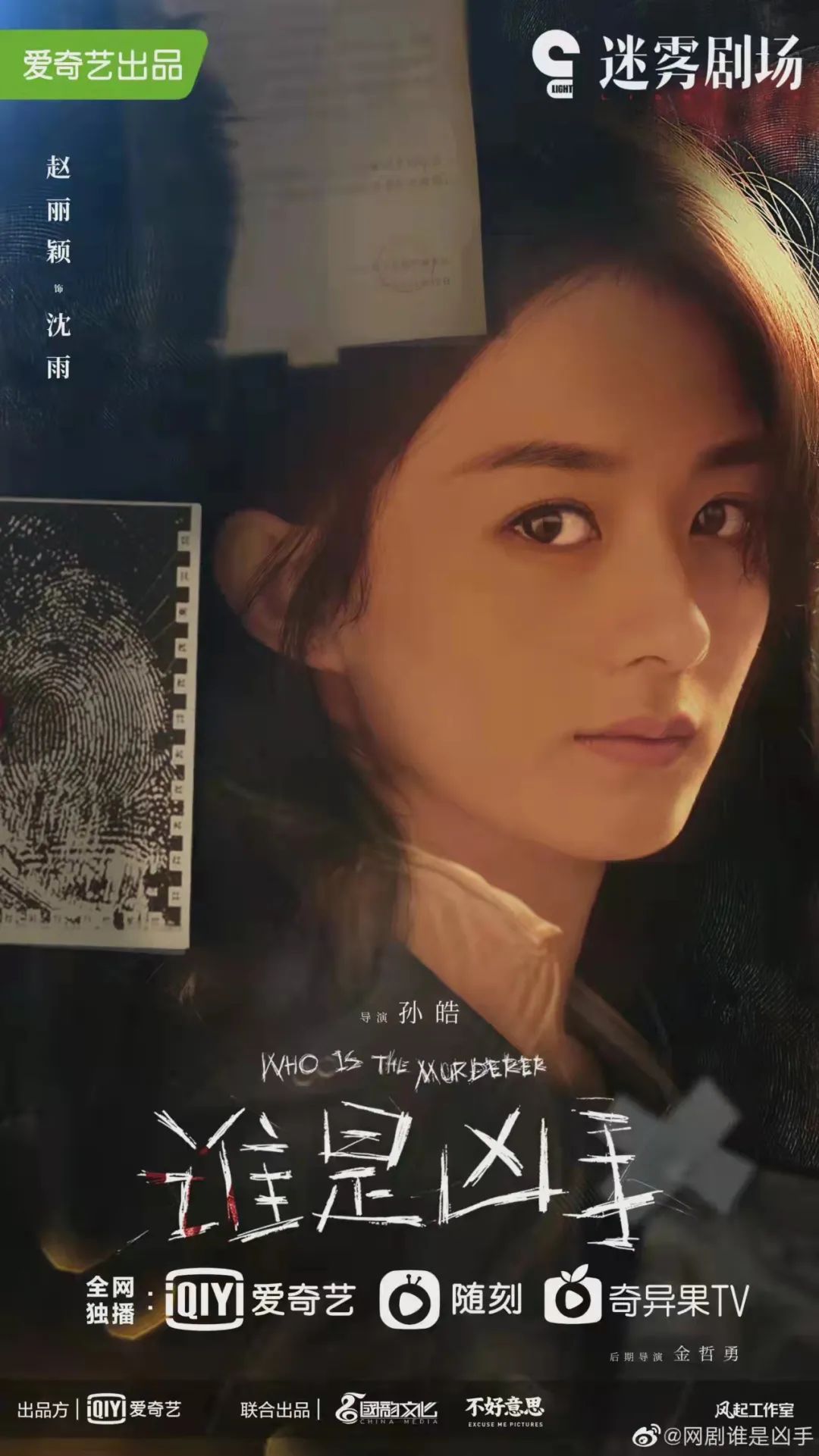

再到今年剛回歸的迷霧劇場(第二季),在延續上述選角標準外,加大了演員人氣的權重。趙麗穎、陳飛宇、范丞丞出現在待播劇演員表,前者甚至打破了實力派+流量組合的主次順序,擔綱一番。

不難理解,演員商業價值等加分項能提高劇場的造血功能。Ta們既是視頻平臺劇場運營的新財富密碼,又是劇場為保證持續輸出高品質內容需要注入的新血。

從演員與角色的契合度、演技,到知名度再到人氣,不斷疊加的選角標準,折射出懸疑類劇場由“硬核”到“軟硬兼具”的迭代思路。

甚至,為順應分眾化市場需求打造更多元的圈層精品,迷霧劇場大膽啟用高人氣年輕演員擔任男女主角,再度重塑選角標準。在拍的《仿生人間》,就由宋威龍、文淇主演。

越來越多知名演員和流量藝人的加入,從側面釋放出視頻平臺劇場內卷化的信號,但這確實是破局利器。

在今年上線的芒果季風劇場同樣有所體現。播出的《獵狼者》《謊言真探》《我在他鄉挺好的》《天目危機》《婆婆的鐲子》《第十二秒》6部劇,有過半都祭出了如秦昊、余男、萬茜等“王炸”演員陣容。年底壓軸的待播劇《沉睡花園》,則有龔俊挑大梁。

如果說懸疑類劇場因側重短劇,體量小巧可容納各種排列組合的演員陣容。那么匯集多種體量且年輕向的甜寵類劇場,選角則相對固化,演員的粉絲基礎是考量要素。

戀戀劇場、寵愛劇場,踐行不同于迷霧劇場的另一套選角策略:基于演員與角色適配度,小而美和頭部高配并行,而且后者比重逐漸提高。流量藝人成為甜寵類劇場常客,這也是同類劇場內卷的產物。畢竟流量+IP+大制作曾造爆款。

從戀戀劇場、寵愛劇場的已播劇和儲備項目可窺見端倪。《世界微塵里》《我的巴比倫戀人》和《一生一世》《司藤》《安樂傳》《與君初相識》《沉香如屑》等,不一而足。

演員與影視作品相互成就需要天時地利人和,而擁有檔期排播連續、宣發資源整合、優秀人才聯手三大優勢的劇場,在一定程度上將變數降低,成為演員和平臺進階的最佳助攻。

步入正軌的劇場熱度愈發高企,反而更需要冷思考。演員與劇場雙選,不應只立足自身利益,而應把發揮聚合效應促進影視行業茁壯成長奉為圭臬。

責任編輯:李慧