灶臺、火炕、海草房、蜢子蝦醬、錫鑲鋦瓷、李龍傳說……這些最純粹的威海記憶,在數不盡的歲月里,溫暖了無數的“老威海”。

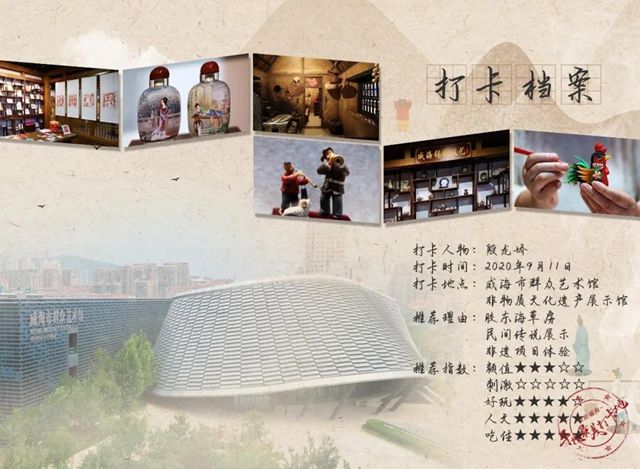

近年來,尊古厚今的威海人越來越重視非物質文化遺產的傳承與發展,在威海市群眾藝術館·非物質文化遺產展示館,114個非遺項目將各自承載的歷史徐徐展開。來到這里,彷佛登上了一架時光機器,在時間的長河中穿梭往來,在逆旅中感受“山海文化”的古樸厚重。

進入威海市群眾藝術館,沿著臺階徑直走到位于二樓的非物質文化遺產展示館。紅褐色的磚石壘墻,斑駁的質感,仿佛帶著歲月的痕跡。書簽式的非遺目錄墻,展板均是抽拉式可更換的設計,方便今后對名錄進行調整和補充,它們的背后是一個個歷史悠久又鮮活靈動的傳統文化符號。

沿著參觀路線前行,便可以看到“淵源共生”“懷恩敬海”“人文匠藝”三大篇章,分別介紹威海的生產生活、民俗風情以及特色人文三大方面的非物質文化遺產內容。

海草房里的土灶、屋頂上吊著的老式燈泡,這里還原了老威海人生活的場景;制作好的蠓子蝦醬、晾曬的回水魚干、剛包好的鲅魚水餃……這些不僅是獨屬于老威海的記憶,更是與大海淵源共生的威海人,在世代耕海牧漁的歷程中產生的信仰。

還記得逢年過節,在威海街頭都能看到大頭娃娃嬉笑的身影,精彩的秧歌表演在增添節日樂趣的同時,也讓大頭娃娃成了兒時難忘的回憶。

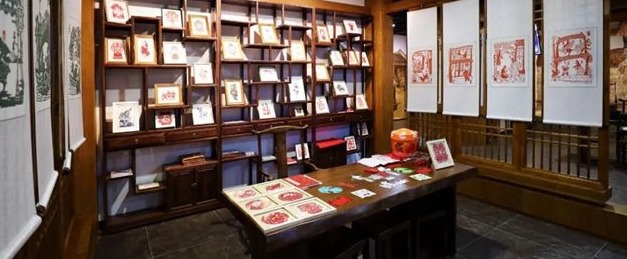

想尋找最有韻味的老威海記憶,就必須要到非遺工坊走一趟!傳統鋦藝、威海剪紙、威海錫鑲等7個非遺工坊,讓你可以親自動手體驗非遺文化,感受傳統工藝的魅力。

一把剪刀、幾張紅紙,一氣呵成的手法,惟妙惟肖的圖案,威海“海味”剪紙,裁剪的不僅是技藝,更是那段回不去的舊日時光。在威海,剪紙不僅是民間精神生活的一部分,更在節日、喜慶活動中扮演了重要的角色。

叮叮當當的金屬碰撞聲總能引來好奇的目光,走進錫鑲工坊,拿起一錘一鏨,在錫片上敲敲打打無數次,一朵錫花就成型了。自己上手雖然不如匠人們打造得精美,但在這敲打聲中,仿佛也能理解了匠人們數十年的堅守和匠心。

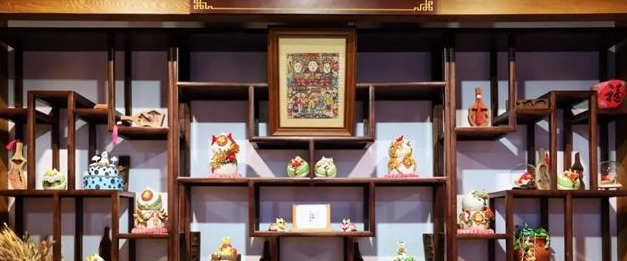

作為省級非物質文化遺產,膠東花餑餑一直都是顏值和內涵并存。案板、剪刀、搟面杖、梳子、彩筆……匠人用簡單的工具就能捏塑出千姿百態的人物和動物形象。正如那句俗語:“指尖流轉一花開,巧手揉捏百鳥來。龍鳳人間何處見,而今相伴落面臺。”

非遺是古老的,也是鮮活的,更是美好的。一顆金剛鉆,一把鋦釘;一把剪刀,一張紅紙;一柄鐵錘,一把鏨刀;一塊面團,一雙巧手;一盒顏料,一支畫筆……心靈手巧的威海匠人們用指尖技藝,承非遺工匠之精神,傳民間工藝之神韻。

栩栩如生的面塑人物、精美的仕女玻璃畫、典雅古樸的錫鑲茶具、形態各異的彩繪葫蘆……展示區里的展品,喚醒了老威海的百年時光,行走其中,你仿佛都能感受到老威海人的生活節奏,悠然自得、簡單純粹。

每一個城市都有獨一無二的記憶,每一段記憶都應該屬于這里的每一個人。威海的獨特記憶,正源于它豐厚的歷史底蘊和人文情懷。一起走進非物質文化遺產展示館,重拾那段舊時光里的威海記憶吧。(文字:鞠磊 攝影:劉彬 視覺:王慧敏)