本報9月27日訊 近日,中國科學院海洋研究所科研團隊對南極磷蝦大尺度時空變動提出新觀點,認為南極磷蝦在主要聚集區豐度減少,但通過新的避難所正呈現一定的恢復力。

南極磷蝦支撐了南大洋特殊的食物網,同時又是商業捕撈的主要對象。南大洋的大西洋扇區是南極磷蝦的主要聚集區,也是磷蝦漁業的主要集中區。自上世紀70年代以來,西南極海域的快速變暖和海冰減少使得此區域磷蝦豐度顯著降低,為南大洋的保護敲響了警鐘。

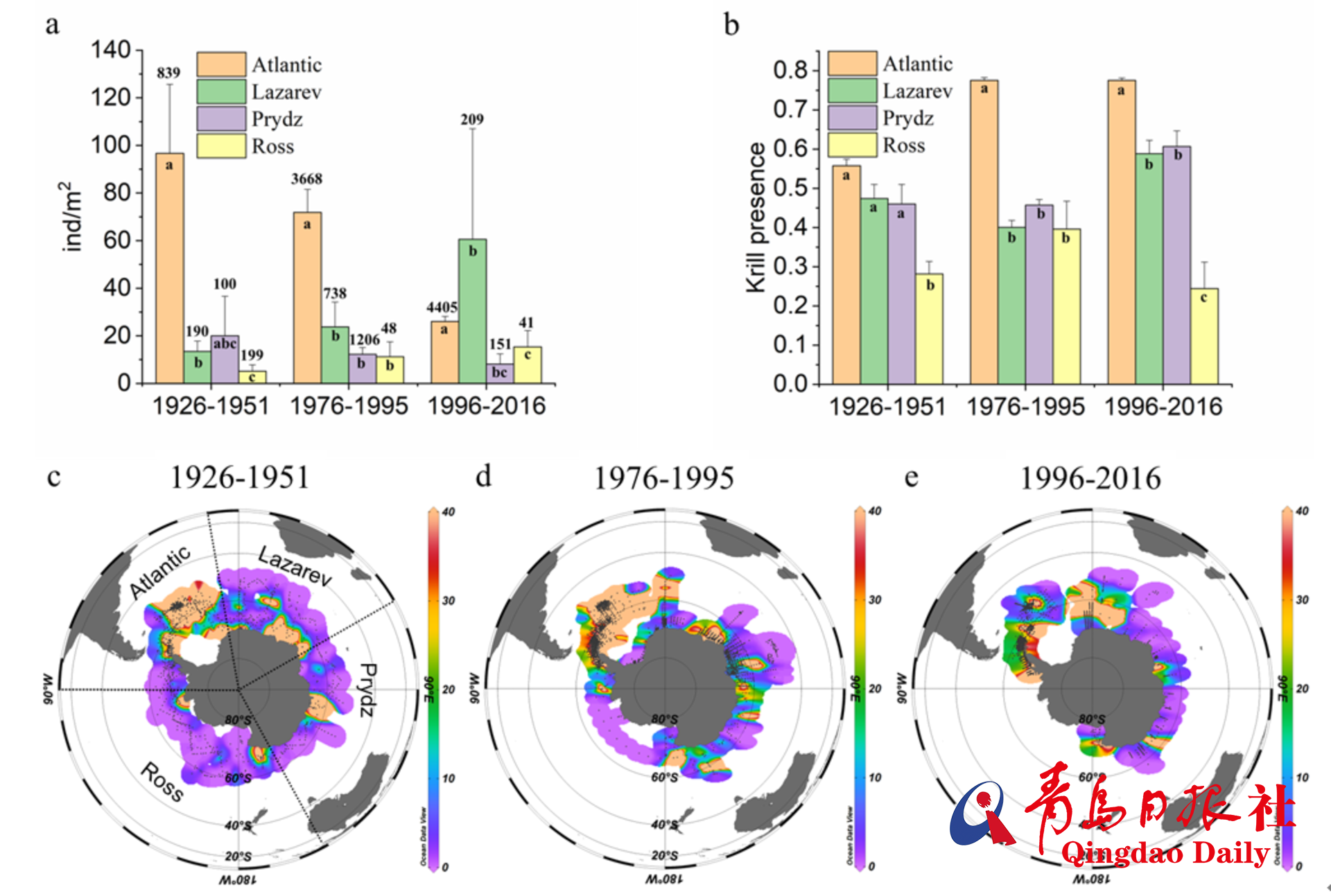

中科院孫松團隊通過整合2013/2014中國第30次南極科學考察南極磷蝦樣品數據、KRILLBASE南極磷蝦數據庫(1926-2016)和南極磷蝦穩定同位素元數據等多個大數據庫,研究發現,在環境快速變化的大西洋扇區南極磷蝦豐度減少,相對穩定的印度洋和太平洋扇區成為南極磷蝦的避難所,能夠比一個世紀之前容納更多的磷蝦種群。

這項研究從更廣的環南極尺度上提供了新的視角,為南極周邊海洋保護區建設和磷蝦漁業的合理管理提供了基礎數據支撐。這項研究還提供了第一份環南極磷蝦同位素基底值,對于開展南大洋食物網結構及模型研究具有重要科學價值。

此項工作由中國科學院海洋研究所、普利茅斯海洋實驗室、英國南極局、那不勒斯動物所和墨西拿大學的科學家共同完成,研究成果近日發表在權威學術期刊《湖沼學與海洋學》。(青島日報社/觀海新聞記者 李勛祥)

責任編輯:方茜