青島日報社/觀海新聞10月15日訊 觀海新聞記者自青島海洋科學與技術試點國家實驗室了解到,日前,海洋試點國家實驗室海洋礦產資源評價與探測技術功能實驗室研究人員利用39個OBS站位,布設了我國東海首條橫穿整個東海陸架至沖繩海槽的長達545km的OBS廣角地震剖面,獲得了西太平洋弧后洋陸過渡帶的深部精細殼幔速度結構,取得了一系列重要成果認識。

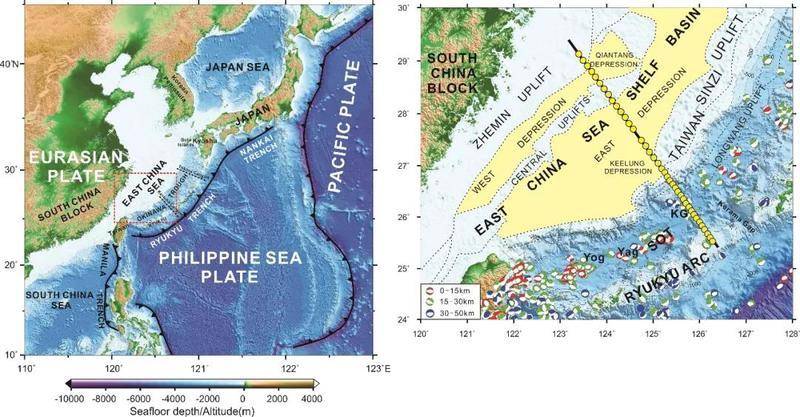

西太平洋洋陸過渡帶的弧后擴張機制一直是海洋地學領域研究的熱點,由于深部地震資料的匱乏,我國在西太平洋弧后盆地深部動力學機制方面的研究存在不足,特別是沖繩海槽地殼屬性的厘定仍存在較大爭議。此次研究在沖繩海槽南部慶良間地塹區發現了與洋殼層三相似的最高速度達7.1-7.3km/s的下地殼高速體,上地殼頂部發現了疑似巖漿房的低速異常體的存在,并大量刺穿聲學基底層,證實了在強烈的弧后拉張作用下,高速高密度的幔源物質至少已經貫穿至基底層,沖繩海槽南部中央地塹內部分地區地殼已經完全破裂,進入到海底擴張階段,出現初始洋殼。這是我國科研人員首次利用廣角地震速度結構成像的方法獲得的沖繩海槽已出現初始洋殼的深部地震證據。

此外,地殼深部結構模型還揭示了西太平洋洋陸過渡帶弧后地區存在與地殼拉張減薄共生的一系列下地殼高速體,這顯示了新生代以來東亞大陸邊緣弧后擴張中心的遷移,是亞洲東部大陸邊緣晚中生代以來太平洋板塊俯沖背景下存在自西向東構造遷移的直接證據,從深部地震角度證實了洋陸過渡帶內深部上涌的軟流圈不斷向東帶動巖石圈進行幕式伸展拉張并引起弧后地區的構造遷移。

報道該成果的論文于10月8日在國際地學權威學術期刊《地學前緣》在線刊發,題目為《基于廣角地震探測剖面的西太平洋弧后地區地殼變化與拉張破裂特征》。該論文通訊作者為海洋礦產資源評價與探測技術功能實驗室張訓華研究員與吳志強研究員,第一作者為祁江豪博士。上述研究得到了國家重點基礎研究發展計劃、海洋試點國家實驗室鰲山科技創新計劃、國家自然科學基金等項目的資助。(青島日報/觀海新聞記者 耿婷婷)

責任編輯:程雪涵