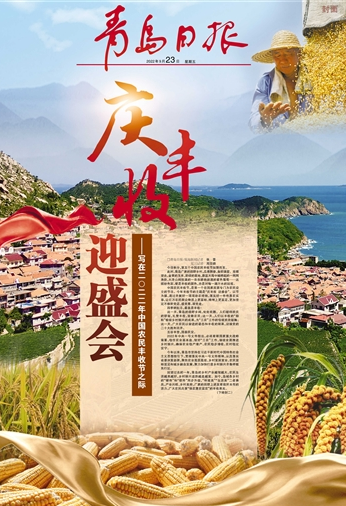

今日秋分,第五個中國農民豐收節如期而至。

此時,青島廣袤的田野鄉村,瓜果飄香,魚蝦滿筐。放眼望去,金黃的玉米、碧綠的菜地,蔚藍大海中捕撈起的一網網漁獲、大澤山間掛滿的一串串嬌艷欲滴的紫色葡萄……這繽紛色彩,便是豐收的顏色,亦是對每一滴汗水的回報。

中國農民豐收節,是第一個在國家層面專門為農民設立的節日。今年豐收節的主題是“慶豐收 迎盛會”。以節為媒,通過開展好一項項助農措施,落實好一件件惠農實事,讓億萬農民群眾物質上更富裕、精神上更富足,更加堅定不移聽黨話、感黨恩、跟黨走。

四季耕耘樂,最喜是豐收!

這一天,青島的田野鄉間,處處歡騰。人們敲響歡慶的鑼鼓,禮贊豐收、致敬農民;這一天,人們以豐收的“顆粒”檢驗鄉村振興的成果,為“三農”工作的佳績歡欣鼓舞;這一天,廣大農民以奮進的姿態和豐收的碩果,迎接黨的二十大勝利召開。

五谷豐登,國泰民安。

2022年中央一號文件指出,必須著眼國家重大戰略需要,穩住農業基本盤、做好“三農”工作,接續全面推進鄉村振興,確保農業穩產增產、農民穩步增收、農村穩定安寧。

今年以來,青島市堅持在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,貫徹落實中央一號文件精神,認真落實省委決策部署,聚焦農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足和城鄉融合發展,聚力加快打造鄉村振興齊魯樣板先行區。

回望過去的一年,青島的鄉村產業越做越大,農民生活越來越好,鄉村振興道路越走越寬。如今,島城各鄉村的“硬件”和“軟件”同步升級,“環境美”“生活美”二者兼具,產業興旺、鄉村美麗,廣袤的田野上迸發著前所未有的活力,廣大農民共享“強農惠農富農”的豐收果實。

在希望的田野上

“摘梨子嘍!”萊西市院上鎮堆金嶺村梨園,滿園的“五星紅梨”掛滿枝頭,圓潤飽滿,果香陣陣,村民們正忙著采摘,盡享豐收的喜悅;

“吃葡萄嘍!”大澤山3萬余畝葡萄園層巒疊嶂,300多個品種迎來成熟季,陽光玫瑰葡萄清脆飽滿,巨峰葡萄皮薄肉厚味美……吸引著四面八方的游客前來采摘游玩;

“出海嘍!”西海岸新區積米崖碼頭,多艘漁船上五星紅旗迎風飄揚,漁民駕船午夜時分自港口駛出,奔赴大海,于凌晨回歸,收獲一船蟹肥魚鮮;

……

俯瞰青島,這個1.1萬平方公里的區域,不但有都市高樓林立,更有80%以上的農村腹地。青島的十個區市中有七個是涉農區市,134個鎮街中90個是涉農鎮街,廣闊天地,大有可為。

洪范八政,食為政首,悠悠萬事,糧安天下。

此刻,農村腹地,廣袤農田里,玉米正值灌漿成熟期,大豆正處鼓粒期,白菜、蘿卜等秋季露地蔬菜正處于苗期……據農情調度,青島秋糧面積預計386.3萬畝,比上年增加7.6萬畝。青島市農業農村局傳來好消息——時下,距離全市秋糧大規模收獲還有20天左右的時間,秋糧生產總體平穩有序,青島正抓實抓細秋糧生產各項任務,秋糧總體長勢良好,奪取豐收有基礎、有信心!

為奪取秋糧豐產豐收,青島充分發揮農業機械在“三秋”農業生產中的主力軍作用,全力以赴抓好糧食作物機械化生產。時下,全市共檢修谷物收獲機械等各類農機具17萬臺套,農機手們正等待著成熟的“號角”,隨時準備向田野進發。

“全自動多行蔬菜移栽機,自動取苗不傷苗,實現了株距和深度調節一鍵操控,每小時可移栽7000株以上,極大地節省了人力物力”;

“全域感知智能無人機配備的環境感知技術、彌霧噴頭等新技術,作業1畝地,比人工打藥省時、省水10倍,農藥利用率提高2倍”……

從春至秋,從農田到果園,農業機械轟鳴運轉不停。作為“大都市大農業”代表的青島,多年來,堅持糧食安全為民生之基,著力推動農業機械化、農業科技化發展,用農業技術守牢糧食安全底線。

2020年以來,青島市級財政統籌資金3.87億元,用于發放農機購置補貼,支持農業機械化生產。目前,青島市有大型拖拉機1.7萬多臺,植保無人機1600多架,農用北斗終端1200多臺。全市農機總動力達到757萬千瓦,農作物耕種收綜合機械化率90.2%,高于全國、全省平均水平。經濟作物機械化率達到56.7%;主要糧食作物基本實現機械化,小麥、玉米綜合機械化率分別達到99.7%、99.6%;花生、馬鈴薯綜合機械化率分別達到90%和85%以上,全市設施農業、畜牧業、水產業、農產品初加工機械化率均高于全國全省平均水平,是全國第一批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范市。

農業機械化讓廣袤的農村大地躍動起來,農業科技讓農業技術深扎大地、發芽結果。目前,青島市已發布農業主推技術和模式30項,主推技術到位率達到100%,農業科技進步貢獻率達到70.5%,高于全國近10個百分點。

種子是農業的“芯片”,種業振興是應對大變局、保障國家安全的重要舉措。以農業科技保障糧食生產安全、農產品有效供給,青島市錨定農業“芯片”突破,著力打造青島“國際種都”,推動重點種源關鍵核心技術攻關,加快推進種質資源保護和種子質量檢測中心建設,引進試驗推廣一批名特優新作物品種。

“針對我國現代蘋果產業對適應性強和易繁育矮砧的重大需求,我們率先開展了蘋果無融合生殖矮化高抗砧木選育研究,歷經25年研究,通過雜交育種、輻射育種與分子生物學技術結合,選育出的蘋果無融合生殖砧木新品種‘青砧1號’、‘青砧2號’,是我國育成的第一份具有自主知識產權的無融合生殖蘋果矮化砧木,打破了國外矮化砧木長期壟斷我國蘋果產業的局面。”青島市農科院副院長連之新說。

目前,青島已擁有農作物種子企業140家,年產值11.5億元;種畜禽企業67家,年產值13.5億元;累計審定農作物品種148個、登記農作物品種1049個;主要農作物良種覆蓋率達到99%,走在全國副省級城市前列。

種子好,種植模式也在進步。“今年青島市2萬畝農田實行大豆玉米帶狀復合種植模式,這個模式是在傳統間作基礎上創新發展而來的,更加綠色高效,是穩玉米、擴大豆的有效途徑,不僅讓玉米基本不減產,還能增收一季大豆。”市農業農村局種植業管理處處長劉方金說。

今年,青島市建設高標準農田21.7萬畝,旱澇保收、高產穩產的農田,對保障糧食安全發揮了重要支撐作用。今年上半年,夏糧總產141.5萬噸,在省實打實測競賽中小麥單產823.2公斤,創歷史新高;全市蔬菜、肉蛋奶總產分別穩定在289.8萬噸、50萬噸以上,全市重大動物疫病防控形勢持續穩定。

時下,青島市正嚴格落實山東省下達的720萬畝糧食播種任務,努力保證全年全市糧食產量達到300萬噸以上,蔬菜、肉蛋奶總產穩定在600萬噸、100萬噸以上,確保全年一產增加值增長3%。

豐收,始于希望,結于豐盈。秋收已至,藍天白云下,一株株挺拔的玉米懷揣著飽滿的玉米穗,迎風搖曳;黃土地下,花生粒粒飽滿,正等待著人們將其“破土而出”。這片希望的田野,深藏農業技術,凝結智慧汗水,正以顆粒歸倉的收獲,為人們描畫出最美的鄉村振興“豐”景。

豐收的喜悅“鏈式延伸”

習近平總書記指出,要加快建立現代農業產業體系,延伸農業產業鏈、價值鏈,促進一二三產業交叉融合。

站在希望的田野上,青島正著力推動農業融合發展,延長農業產業鏈條,發揮農業基礎帶動作用。

9月1日,產自全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船“國信1號”的首批大黃魚起魚上市,65噸活魚現捕、冰漿鎖鮮、冷鏈運輸,第一時間到達百姓的餐桌。

“國信1號”是全球唯一一艘建成并運營的10萬噸級智慧漁業大型養殖工船,其排水量13萬噸,載重量10萬噸,設15個養殖艙,養殖水體近9萬立方米,可實現年3700噸高品質魚類和650噸的優質蛋白供給,超過查干湖全年的捕獲量。該項目將漁業與工業融合,創新探索深遠海工船“船載艙養”模式,在有效規避臺風等自然風險的基礎上,根據不同季節隨大黃魚適合生長的水溫和環境在我國深遠海開展游弋式養殖作業,實現大黃魚等高價值魚類的全年可持續供應,其養殖模式和技術創新應用,對拓展我國深遠海養殖空間、帶動漁業產業升級轉化具有極為重要的現實意義。

今年,青島市在穩固農業基本面的同時,重點推進48個涉農大項目,“國信1號”便是其中之一。時下,另外47個項目正開足馬力建設,上半年累計完成投資61.4億元。隨著陸續建成投產,項目將以龍頭的姿態和擔當帶動現代農業產業鏈式發展,吸引更多企業投身青島農業現代化,推進一二三產業融合發展。

黃魚上岸,輔以番茄濃湯,酸甜鮮美的番茄燉黃魚令人垂涎欲滴。走進萊西市凱盛浩豐智慧農業產業園,這里的番茄種植場景超乎人們對傳統農業種植的想象——

在玻璃大棚中,一個個紅燈籠似的番茄掛滿枝頭,溫室大棚中846個傳感器、2330個控制器,每天2000余萬條數據記錄,實時記錄調控棚內溫、光、水、氣、肥。種植于智慧化溫室中的番茄,色澤透亮、形態飽滿、口感酸甜,年產量是普通大棚的6—8倍。番茄成熟后除直供市場外,凱盛浩豐還通過自主研發的全智能集成自動包裝線裝備和工藝技術,對番茄進行深加工,番茄塊、番茄蛋花湯等產品已批量生產供應市場。

產品還是農產品,但用產業化模式運作,將工業、智慧生產貫穿其中,農產品上也多了一些工業的氣息,既提升了產品的品質,也讓原本形態單一的農產品以多種樣貌走向市場。

工農相“鏈”,讓立于柔軟大地、漂游于海洋的農業多了一份“硬氣”——這便是機械化與標準化。

在平度市鳳臺街道,膠東半島全食材產業鏈項目將建成北方最大預制菜生產基地,屆時蔬菜、肉蛋在標準化機械加工下,將成為一份份可口的菜肴,可為膠東半島地區提供每天30萬人次的營養配餐服務。工業所主打的機械化與標準化,為農業插上了增收的翅膀。

而若農業與服務業相“鏈”,則多了一份文藝氣息。

登臨嶗山采綠茶,一瓢甘洌山泉,一盞清香綠茶。青島的茶產業鏈起了嶗山旅游、嶗山茶文化、茶科技、茶人才、茶金融。

成立于2015年的正禮茶業,在去年底組建了嶗山區北方茶研究院,依托研究院,深入研究茶產業融合發展路徑,用一片小茶葉講述了“嶗山茶故事”,弘揚傳統茶文化,吸引游客觀光旅游、體驗采摘,吸引茶領域人才不斷探索培育優質新茶,吸引金融資本助力產業做大做強,推動嶗山茶高質量發展,成為產業融合的典型示范。

一產向好,二產變強,三產興旺。時下,凱盛浩豐創立的“綠行者”蔬果品牌,通過天貓、京東、拼多多等電商平臺銷往全國各地;通過網店、直播帶貨等線上渠道和實體店團購等線下渠道,正禮茶業去年完成了1385.7萬元的銷售額。

目前,青島擁有333家市級以上農業龍頭企業,986家規上農產品加工企業,正在聚力打造2條畜牧業和農副食品加工業千億級產業鏈,8條糧油、奶業等百億級產業鏈,15條茶葉、藍莓、胡蘿卜等十億級特色產業鏈。

上半年,青島市第一產業增加值223.62億元,同比增長2.4%,下半年,隨著農業大項目陸續建成投產,特色產業融合將成為進一步帶動農業發展的“強動能”。

豐收的內涵“立體呈現”

習近平總書記在山東考察時強調:“農業農村工作,說一千、道一萬,增加農民收入是關鍵。要加快構建促進農民持續較快增收的長效政策機制,讓廣大農民都盡快富裕起來。”

富裕不會從天而降,幸福都是奮斗出來的。青島市聚焦農民富裕富足,做好品牌強農、技能富農、抱團發展的文章,著力促進農民和村集體“雙增收”。

“我們的白菜要賣到30元一棵”,青島洋河源豐蔬菜專業合作社理事長辛建華說。這價格聽上去高,但有了“國家地理標志農產品”身份的加持,市場上如此價格的大白菜仍供不應求。

膠州大白菜具有一千多年的種植歷史,近年來,膠州市堅持以品牌建設引領現代農業高質量發展。圍繞“種出來,賣出去;提品質,增效益”的目標,推進膠州大白菜中國特色農產品優勢區建設,實現農民增產豐收。目前,膠州大白菜認證基地6000畝,帶動全市總種植面積6萬畝,年產量35萬噸。

如膠州大白菜一般,近年來,青島市還培育出大澤山葡萄、黃島藍莓、馬家溝芹菜等一批在全國有較高知名度和美譽度的農產品品牌,培育中國馳名商標20個、農業區域公用品牌34個,市級以上知名農產品品牌215個,“三品一標”農產品達到1005個,其中國家地理標志農產品54個,位居全國副省級城市首位,“青島農品”區域公用品牌連續三年進入全國十強,走出了一條青島特色的品牌農業強農增收之路。

一方面,農產品品牌建設提高了農產品附加效益,實現了富民增收。另一方面,青島通過技能培訓為農民“增能”,通過“富腦袋”,為農民在市場打拼提供“十八般武器”。

“我學習直播后,在平臺上申請了自己的賬號。現在,家里種的農產品在網上‘帶貨’,供不應求。”西海岸新區農民劉華就嘗到了技能培訓帶來的甜頭。青島市連續9年把農民技能培訓列入市辦實事,市級財政每年安排專項資金支持農民技能培訓,截至目前,已累計完成技能培訓16.8萬人,通過開展科學種田、農機使用等技術培訓,開辦田間學校、送科技下鄉……把技術和知識送到田間地頭、送到農戶手中,儲備了一批懂得現代特色農業產業、特色種養、現代農業裝備、農村電子商務等技術的技能型人才。

據介紹,青島市堅持選育用一體化培養,深入實施高素質農民培育行動,以“80后、90后”高素質新農人為重點,遴選一批農業經理人,充分發揮農業經理人紐帶作用,引進先進農業技術,為農民提供更多就業機會和創業渠道。青島豐諾農化公司王峰,建立勞動力資源庫,年均開展免費定向技能培訓150余期、培訓農戶3000余人,并根據勞動技能水平,向基地農場實行統一輸送、優先安排,實現勞動力再就業。

“分紅分了600元,還有保底。算下來,這半年時間我的6畝地收入3000塊錢。再加上我出去打了半年工,1個月掙3000多塊錢,我這賺的是雙倍收入。”日前,平度市同和街道在華里社區舉辦生產全程托管分紅大會。街道探索了由黨支部領辦合作社,村民以土地形式入股,由合作社托管給專業提供農業生產托管服務的模式。首次分紅,6個網格村獲得小麥生產季村集體分成11.24萬元,張國林等村民在大會上獲得了600-3000元的分紅。這一模式既實現了糧食保產穩產,亦實現集體增收,農民富裕。

美好生活由大家共同創造,集體發揮著“1+1>2”的合力。這是青島市通過黨支部領辦合作社、實行強村帶弱村等抱團發展模式,發展壯大村級集體經濟,實現富民增收的一個生動場景。

據悉,截至目前,青島市農民專業合作社達1.8萬家,青島市農民專業合作社平均為成員統一組織銷售農產品7400元,“二次分紅”740元,是帶領農民奔向“共同富裕”的“強引擎”。

推動富民增收、共同富裕的前提,是青島市牢牢守住不發生規模性返貧的“底線”。青島市嚴格落實“四個不摘”要求,確保全市2.1萬脫貧人口穩定脫貧不返貧。通過完善金融幫扶機制,投入852萬元實施防止返貧致貧綜合保險,發放“雨露計劃”補助188.4萬元,投放“齊魯富民貸”貸款4.16億元、惠及農戶621戶;組織4個經濟強區和23家市屬企業結對幫扶平度市、萊西市10個鄉村振興重點幫扶鎮,持續加大幫扶力度,鞏固拓展脫貧攻堅成果,同鄉村振興有效銜接。

由此,青島市農村居民正收獲著物資與精神的“雙豐收”。2022年上半年,青島市農村居民人均可支配收入17005元,同比增長4.7%。

春種秋收,春華秋實。豐收時節的青島大地,一幅產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的鄉村振興畫卷正在徐徐展開。于其中,金秋時節里,飽滿的果實與農民的笑臉交相輝映,是畫卷最生動的著墨。(青島日報/觀海新聞記者 張晉 見習記者 周亞嬈)

責任編輯:李鵬飛