青島日報2020年10月23日8版

青島日報2020年10月23日8版

膠州灣水下考古:“鎖定”一戰沉艦遺址

2020年度膠州灣外圍海域水下考古收官取得階段性重要收獲 后期大量修復、保護工作將在青島的北海基地展開

國家文物局水下文化遺產保護中心、山東省水下考古研究中心、青島市文物保護考古研究所聯合組織實施的青島膠州灣外圍海域水下考古調查,10月22日傳來捷報。50余天的調查工作取得兩項重要成果:在大公島南部海域發現并確認1處一戰時期大型沉艦遺址;在膠州灣內新發現3處水下文化遺產疑點。前者成為本次調查的最重要收獲。

超30米深潛32次 總計1034分鐘

從8月5日至9月23日,調查工作歷時50余天,主要采取物理探測與潛水探摸相結合的方式,對前期掌握的水下遺存線索進行調查。物理探測面積達50平方公里,總探測距離達566公里。在膠州灣內、竹岔島周邊、大公島南部海域共發現水下疑點23處,潛水核查了其中14處疑點,累計潛水89次,潛水時長3127分鐘。其中水深超30米的潛水32次,時長達1034分鐘。

其中,在大公島南部海域發現并確認的1處一戰時期的大型沉艦遺址,是本次調查最重要的收獲。現場采集到出水鋼鐵艦材、武器彈藥、扇葉、水管閥門、皮革鞋墊、煤塊等鐵質、銅質、木質、鉛質等材質的百余件文物,可復原的共計45件,帶有文字的兩件。出水文物、船體建造工藝及相關文檔記載,都為遺址的性質判斷提供了重要佐證。

另一項重要成果是在膠州灣內新發現3處水下文化遺產疑點。新發現的3處疑點中,1處采集到鐵錨、煤、鐵質凝結物等的遺物,因工期未能進一步深入調查,作為線索留待以后進一步做物理探測和潛水確認。另外2處疑點位于航道上,因客觀原因未能予以潛水探摸確認,但通過文獻檔案的整理分析,對其性質有了初步認識,極有可能也為一戰時期沉艦。

新發現為日德海戰提供重要實證

專家表示,此次調查發現的一戰時期相關遺存,對研究發生在膠州灣(第一次世界大戰中唯一的亞洲戰場)的日德海戰提供了重要的實證資料,通過對沉艦信息的捕捉詮釋,對于進一步豐富我國水下文化遺產的沉艦類型,深入研究當時軍事文化水平和世界歷史進程具有積極的意義。

據了解,目前考古工作采集的出水文物均已做好文字、影像、登記等記錄工作,并移交給位于青島即墨區的國家文物局水下文化遺產保護中心北海基地進行保護處理。研究團隊正在編寫工作報告,對確認的1處沉艦遺存和發現的3處疑點進行評估并提出工作建議。

歷史上的膠州灣是怎樣的存在

膠州灣位于山東半島的東南隅,古稱少海(齊景公與晏子游于少海),又稱幼海、小海,清代及以后則稱膠灣、膠州澳,1898年《中德膠澳租借條約》簽訂時稱“膠澳”,近代叫膠州灣。

此片海域形成近乎內海的天然良港,在歷史上頗具重要地位。《膠澳志》載“上可蔽登萊,下可控江浙,蓋形勝必爭之地”“西國兵船測量中國海岸,無處不達。每艷稱膠州灣為屯船第一善埠”“航海者的福星”“歷史的地理樞紐”。德國人李希霍芬考察后更多次建議“鐵血宰相”俾斯麥,選擇青島作為華北最大和最好的港口……古往今來,膠州灣孕育了青島豐厚的海洋文化遺產。

據了解,青島擁有817公里的海岸線,海域面積達1.22萬平方公里,圍繞膠州灣,史前先民的貝丘文化遺址、先秦五大古港之一瑯琊港、宋元北方唯一的市舶司板橋鎮、明清以來的金口港等都在青島發端孕育。市文物部門也正在展開對青島海域沿岸以古代明清海防遺跡為主打的文化遺產的保護與普查。未來,瑯琊古港、金口古鎮、宋金海上戰場都將成為青島本土水下考古的重點項目。(青島日報/觀海新聞記者 李魏 張芝萌)

一次突破性的大難度水下考古

三位青島本土水下考古隊員講述50余天考古“奇遇”

從8月5日至9月23日,全國16名水下考古隊員在青島集結。

按照青島考古隊員魏超的說法,這樣的聚首實在來之不易。“國內從事水下考古者屈指可數,數下來拿到國家文物局頒發的水下考古資格證書的專業從業者不超過200人,而這一在中國擁有30年歷史的年輕的行當,目前真正的一線人員只有70人左右,其中的16人,能夠在新冠疫情常態化的背景下聚首,經過前期包括軍方在內的多方鼎力支持、協調,順利開展并完成50多天的考古任務,真的是太不容易。”

16人組成的水下考古隊,隊員來自北京、廣東、海南、山東等地,其中尹鋒超、魏超和薛廣平三位成員來自青島。昨日三人接受本報記者采訪,講述50余天考古“奇遇”。隊長尹鋒超將之概括為一次具有突破意義的大難度水下考古。“自8年前起,我們就不斷地收集整理相關的檔案、圖像等資料,得到指向性線索,今年我們檢驗了前期資料分析整理的價值,證明了該項考古工作有的放矢,工作成果卓有成效。考古隊員到達了沉艦遺址的位置,確定了它目前的狀態和性質,這正是突破所在。”

水下探摸之前先花一個月精準定位

水下考古不同于陸地考古,并非所見即所得。隊員們告訴記者,50多天的時間,大約前一個月都在進行水下探摸之前的信息收集和專業設備的物探工作,以便精準定位。

先是前期的陸上調查:船老大,漁民,島上居民……全部是資料信息的來源。這次膠州灣考古在信息搜集上大費周章,隊員們收到了中文、德文、日文的資料。

不過就算有詳實的資料基礎,水下和陸地考古作業也是天壤之別。工作海域確認的只是個范圍,很難準確定位海上的具體位置,它不像田野考古有具體的參照物可供尋找;另一方面,水下考古作業基本靠經緯度來定位,在水面確認的位置和潛入海底后其實又完全不同,存在偏差是不可避免的。有時看似差一點,卻謬以千里;有時因水下環境能見度差,近在咫尺,卻看不到。

為了盡可能縮小工作范圍,物理探測設備必不可少。磁力儀,用來探測鐵質,儀器的數據線會有大波動;淺地層拋面儀,多波束測深儀,這兩種設備掃描整個海床形態,遇有凸起物,再通過精準的GPS定位,潛水下去,以人眼識別確認。這些前期工作用時就耗去一個月。

惡劣的天氣和水母只是危險中的九牛一毛

天氣,海洋水流,每日的潮汐變化,還有水母、漁網、漁民作業……影響水下考古的因素真是一言難盡。

2020年夏季,青島的天氣比之以往頗有些異常,尹鋒超記得有一次,行至海上突起大霧,能見度不足百米,船只能通過導航系統,互相鳴笛提醒,十分危急。有時無法預判工作海域的情形,好不容易行駛了兩個半小時到達探摸點,卻因為涌浪太大,無法拋錨泊船,不得不返回。其間有幾次從外圍海域轉到膠州灣內開展部分調查工作,正是受到天氣和海況的影響,無法在膠州灣外作業。不過倒因此有了三個可疑點的新發現,也是意外的收獲。

另外一個不是意外的意外,這次水下考古,16人中有7人都遭遇了神秘美麗的水母的“親密接觸”,這種透明生物在水下不易察覺,而且水母的特性是,不論活著還是死去,漂浮在水中的觸須都有毒性。最嚴重的一位,基本上整個面部都被蜇傷。

這還不是最大的危險。水下考古隊員最怕的是漁網。廢棄的漁網會將沉沒物層層包裹,而在能見度不高的水下,漁網會纏到進行探摸的隊員身上,難以脫身,所以通常隊員們都會兩人一組,每個人身上都帶有特制的潛水刀,以備不時之需。

對于這些身經百戰的水下考古隊員而言,危險也會隨時出現,不可預見。魏超向記者講述此前在另一次考古任務中,他的氣瓶頭出現故障,吸不到氧氣,而通常這種情況下,30秒便是生死線。那次同伴及時發現了他的異常,快速將自己的氣嘴給他,自己使用備用氣嘴,才避免了悲劇的發生。魏超說,也正因如此,對于水下考古而言,隊員間的默契配合才更加重要,而同生共死的經歷也會讓所有成員之間情深義重,如同兄弟。

一戰沉艦遺址的確認得益于混沌中的探摸

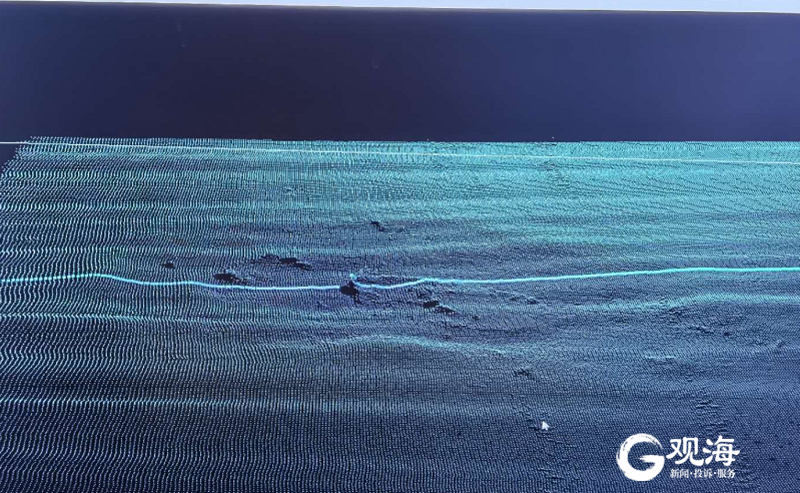

基于前期的詳細調查,物探設備的掃測,此次考古中最重要成果,那處一戰沉艦遺址的長寬高等基本形態,在尚未下水探摸之前,已經初步展露在了考古隊員們面前。

但是超過30米的深潛,以及海底的浮泥狀況還是帶來了可以預期的重重困難。與人們想象的海底多是沙石和珊瑚的樣貌不同,在環渤海區域,海底表面多有很深的浮泥,就在考古隊重點調查的這處疑點,就有七八十厘米厚的浮泥,輕輕地游動就易渾濁,很難依靠視覺來探尋,唯有觸摸和經驗判斷,但觸摸又極易攪動浮泥,矛盾得很。

比如先要確認自己所處的船的位置:如果在船頭位置,要重點尋找的是錨,掌握船首的形態;船尾部要尖一些,螺旋槳是船尾最明顯標志,中部則要重點摸索船體構件和船舷。很多時候都要依托觸感來完成。

這一次具有決定意義的探摸,隊員們最先觸摸到了什么呢?他們向記者透露:那是船上的一個鐵制構件,被凝結物包裹著,被放進采集袋后,直至由隊員帶回船上去掉表面的凝結物,才確定了其性質身份。此外,還找到了炮彈,確定了是一艘戰艦。

相應的艦船知識也隨時就位:透過螺旋槳的大小確定排水量,通過銅管和把手等船體物件,判斷工藝和年代。2016年和2018年發現的經遠艦和致遠艦,最初就是根據炮彈的口徑,初步確認了沉船的身份……

考古期間每晚的例會討論時間

出水文物的后期修復和保護已展開

出水文物如何及時保護,這是一項復雜的技術活兒。文物長期在水下,如果是銅器和鐵器,表面附著的氯離子比較多,接觸空氣會迅速氧化;若是瓷器表面的紋飾也會脫落。所以考古隊員們要做的首先是用單反相機記錄文物,同時用蒸餾水做脫鹽處理。一言蓋之先做與空氣的隔絕處理。

目前,所有出水文物,都已歸至2018年啟用的位于即墨的國家文物局水下文化遺產保護中心北海基地。在那里,后期還有大量修復和儀器檢測工作要做。此前來自遼寧大連莊河海域發現的甲午海戰沉艦——經遠艦的大部分出水文物,也在這里修復和保護。(青島日報/觀海新聞記者李魏 張芝萌)

相關鏈接:

青島水下考古大事記

●1989年,中澳合作的首屆水下考古專業人員培訓班在青島舉辦。

●2006年,國家博物館水下考古研究中心在青島設立“黃渤海水下考古工作站”,協助國家水下考古中心發掘、研究黃渤海水下考古工作。

●2008年,國家博物館水下考古基地在青島掛牌成立,青島的水下考古工作打開了全新的局面。

●2010年,國家水下文化遺產保護中心青島基地掛牌成立,青島成為國家水下文化遺產保護“十二五”規劃中統一部署的三個區域性保護中心之一。

●2012年,青島在膠州灣海域通過聲吶及磁力儀等設備,探及相關遺存線索6處,這項工作成果被列入該年度《中國重要考古發現》。

●2012年,由國家文物局水下文化遺產保護中心與國家水下文化遺產保護中心青島基地聯合開展的青島沿海水下文化遺產調查中,發現膠州灣海域水下“伊麗莎白皇后”號,不僅豐富了青島近代史研究的史料來源,還拉開了青島沿海近代軍事文化遺產調查工作的序幕。

●2014年,國家文物局與青島市政府簽署了《北海基地共建協議》,雙方決定在青島市即墨區藍色硅谷核心區內共建北海基地。

●2018年,國家文物局水下文化遺產保護中心北海基地正式啟用。

責任編輯:劉聰聰