每一次下鏟離夢想更近一步

從小對歷史的熱愛讓90后錢程、付勝龍選擇“冷門”專業,扎根青島專心考古

耒陽女孩鐘芳蓉是今年湖南省高考文科第四名,高考總分676分。她選擇報考北大考古學專業,被不少人質疑沒有“錢”途,一時間在網上成為熱點新聞。在很多人的認知中,考古學在電子技術飛速發展的時代屬于冷門專業。但業內專家告訴記者,隨著喜歡考古的年輕人越來越多,考古學正在慢慢地“熱”起來。近日,剛剛入職青島市文物保護考古研究所的90后大學生付勝龍和錢程,向觀海新聞記者講述了他們熱衷考古的故事。

錢程:從小喜歡歷史 難舍考古情結

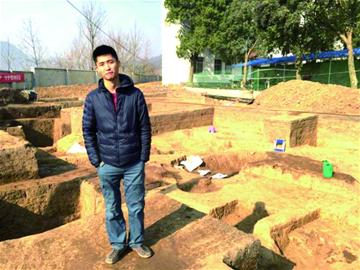

從最初喜歡歷史,到選擇考古專業;從迷戀考古到深入發現,每一個年輕的考古人都有著很深的考古情結,他們選擇這個專業并非心血來潮,而是在骨子里種下了考古的基因。1994年出生的錢程,就是其中一員。

“我從小就喜歡學習歷史,甚至可以說是迷戀。正是因為這份喜歡,我在讀研究生時報了考古專業。”錢程說自己進入考古這一行屬于“半路出家”,和從小對歷史的癡迷,有著密不可分的關系。

出生于安徽合肥的錢程,受家庭影響,從小對歷史產生了濃厚的興趣。他的爺爺是上海的地下黨,外公參加過新四軍,老一輩留下的紅色記憶,讓錢程受到了極大的感染。他從小開始接觸近代歷史,后來又迷上了古代史、世界史。上高中時就讀了不少世界史專著。

高考報志愿時,錢程想過報考古專業,但家人希望他大學畢業后能到銀行工作。最終在家長的勸說下,他選擇了廈門大學國際商務專業。原本以為從此和考古無緣,但準備考研時,錢程骨子里對歷史的熱愛,讓他又開始心動了。

“讀大學時,我一直沒有放下對歷史的學習,大學4年不斷接觸歷史和考古知識,對這一專業的熱愛不但沒有冷卻,反而更強烈了。因此考研時決定轉學考古專業。”錢程說,填報研究生專業時,他幾乎沒有猶豫,這一次,家長尊重他的選擇。在接下來讀研的兩年中,邊學習邊參加田野考古,讓他對考古的認識又加深了一層。

錢程說,他在武漢大學歷史學院學的是文博專業,方向偏向田野考古。當時來自全國各地的考古專業的學生也就20多名。讀研期間,大家的大部分時間是在田野實習中度過的。在這不斷實習的過程中,錢程徹底愛上了考古,甚至有些癡狂。

“記得讀研第二年,我第一次參與田野考古實習,觸動特別大,心情格外興奮。”程錢說,那次田野考古實習是對湖北鄂州一個湖邊窯址進行發掘。在考古前輩的指導下,他先是被分配清理窯址,當時每插下一鏟,心里都很緊張,渴望能在泥土里有所發現。經過幾天的實習,錢程對田野考古的基礎性工作慢慢熟悉起來,對考古的理解也漸漸更加深入。

錢程說,那次田野考古實習,他們在野外呆了3個多月。營地所在的小村莊距城區有幾十分鐘的車程,住宿條件十分簡陋,一日三餐也很簡單,所有的時間基本上都是在考古現場度過的,原本白皙的皮膚曬成了黑色。這次實習,讓錢程深刻體會到“考古需要耐得住寂寞”的含意。但錢程并沒有因條件艱苦而退縮,反而對田野考古產生了更加濃厚的興趣。

湖北保康穆林頭遺址發掘、湖北鄖縣羊皮灘墓地發掘,還有黃島王家樓墓地發掘……錢程說,讀研期間,他參與了不少大大小小的田野考古,最讓他記憶猶新的是在青島西海岸的一次墓葬發掘中,他小心翼翼地用手里的小鏟翻動著泥土,突然一個硬硬的器物露出了小小的一角。當時錢程的心里很激動,這是他第一次親手在考古發掘中找到文物。在慢慢清除了周圍的泥土后,他發現這是一件保存完好的原始青瓷。雖然這樣的器物在山東地區的墓葬里很常見,但對錢程這樣的青年考古隊員來說,心情激動又興奮。

用錢程的話說,考古專業是冥冥之中的選擇。讀研期間,他大多數時間奔波在田野上,像荒野求生一般,完成了一次又一次考古發掘,從酸甜苦辣中體會到了考古的樂趣。2018年9月,錢程研究生畢業,他放棄了回老家安徽就業的機會,選擇來到青島這座海濱城市。在青島文物保護考古研究所,他又對水下考古產生了濃厚的興趣,成為青島水下考古隊中最年輕的隊員。

付勝龍:還原歷史真相 寂寞中有驚喜

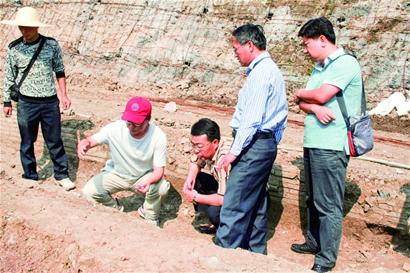

1994年出生的付勝龍比錢程晚入職一年,畢業于西北大學文化遺產學院考古系文博專業,和錢程一樣,所學專業也偏向于田野考古。這位青島市文物保護考古研究所最年輕的員工,說起自己考古的故事,如數家珍。

付勝龍考古視頻。 視頻剪輯 劉宇航

付勝龍來自革命圣地延安。他從小就對歷史很感興趣,上中學時讀完了《中國古代史》,大學時又著迷研究唐史,并在實習期間,參與過多次唐代墓葬的發掘工作,大學沒畢業就積累了不少田野考古經驗。

“因為非常喜歡唐代史,所以在實習期間多次參與西安幾個唐代墓葬的發掘,這對一個考古專業的學生來說,是很難得的機會。”付勝龍說,以前都是從書本里了解唐代歷史,雖然書本知識爛熟于心,但從來沒有體悟一下現場發掘唐代墓葬的感覺。第一次有機會實地參加唐代墓葬發掘,“激動”二字都不足以描繪當時的心情。在發掘墓葬時,清理一層層泥土,發現一件件器物,那種和歷史對話、和古人交流的奇妙感覺,就像是在一次次穿越歷史。

“實習期間,最讓我難忘的就是寂寞中的驚喜。”付勝龍的話道出了許多考古人的心聲。每當遇到剛剛出土的器物,付勝龍都會仔細端詳,不放過一絲絲還原歷史的線索,這其中的樂趣和意義是常人不能理解的。付勝龍說,他正考慮和女友在青島購房,結婚后扎根青島好好學習考古。

對話

因為熱愛 所以執著

作為青島考古隊伍中的年輕一代,錢程和付勝龍已經下定了在青島扎根追夢的決心。到底是什么原因,讓他們選擇了大多數人認為沒有“錢”途的考古專業?這兩名90后的回答是一樣的:追夢考古,緣于喜歡。

記者:很多人覺得考古沒有“錢”途,你們怎么看?

付勝龍:我覺得選擇一個專業,并不是看有沒有“錢”途,真正深層次的原因,是你喜歡不喜歡這個專業。再說我們的待遇并不差,月工資也在5000元以上。實現自己心中的夢想,比“錢”途更重要一些吧。

記者:年輕人一般都喜歡自由熱鬧,考古需要耐得住寂寞,一般人很難堅持到底。

錢程:我從小喜歡這個專業,心底有一種向往。我們年輕人肯定喜歡自由的工作,但更喜歡自己選擇的專業。工作時在考古現場常常一蹲就是幾個小時,在寂寞中獲得了喜悅和快樂。我們在工作之余也有業余生活,雖然比其他專業枯燥一些,但也有樂趣。

記者:你們覺得考古工作前景如何?

錢程:我覺得,不是所有的事物都能用物質來衡量,那些涉及精神或文化層面的專業,在許多人眼里是“冷門”,但從長遠看,它們是長久的事業,時間長了就有了情懷,會成為一輩子的快樂源泉。

每一個發現都像是一次穿越

85后年輕人成為青島考古隊的主力軍,他們用青春改寫著青島的歷史

黃島土山屯漢墓群發掘。 視頻剪輯 吳冰冰

在青島廣袤的土地上,忙碌著這樣一支隊伍,他們一邊面對神秘久遠的歷史,一邊面對枯燥沉悶的生活,手持鏟子和毛刷,在歷史的考問中和古人對話,在泥土中尋找歷史的真相。這支隊伍就是青島市文物保護考古研究所考古隊,隊員大多是85后的年輕人。日前,早報記者走近這群充滿朝氣的年輕考古人,聆聽他們在考古工作中鮮為人知的酸甜苦辣。

最難熬的夏天:頂著烈日發掘

彭峪,1986年出生,2010年從山東大學考古學及博物館學碩士研究生畢業后,進入青島文物保護考古研究所工作。從黃島臺頭龍山漢代文化遺址搶救性考古發掘,到平度即墨故城城墻發掘;從城陽商周墓葬群考古發掘,到即墨北阡新石器考古發掘;再到黃島土山屯漢墓群考古發掘和瑯琊臺遺址發掘,彭峪參與過青島大大小小的考古發掘至少20次,成為青島考古界小有名氣的“青年考古專家”。說起考古中的酸甜苦辣,最讓他記憶深刻的是黃島土山屯漢墓葬群的發掘。

“這次發掘跨越了整個夏天。”彭峪回憶,頭頂烈日,在光禿禿的小山包上一呆就是幾個小時,一整天下來,衣服被汗水浸得濕漉漉的,手臂也被烈日曬得脫了一層皮。回到村莊中的臨時營地,還要挑燈夜戰,整理出土文物,經常忙到深夜。

考古隊員必須“能文能武”,文能潛下心來搞研究,武能下工地不怕艱苦“蹲坑”。隊員們在遺址工地上與沙土、骸骨以及各種各樣的碎片為伍,一邊小心翼翼地清理土地,一邊進行精密測量。考古隊員于超說,進入伏天,每天都要跟泥土打交道,淋浴對考古隊員來說是一種奢侈。打一盆井水,往身上一澆,用毛巾一擦,就算是洗澡了。考古隊員綦高華也對土山屯漢墓葬群的發掘記憶深刻。發掘過程中遇到雨季,晚上值班的簡易小屋內溫度高達36攝氏度,還有蚊蟲叮咬,根本無法入睡。他和另外一名隊員負責在墓葬周邊巡邏,幾乎每次巡邏都摔過跟頭。

彭峪告訴記者,考古隊員需要以不懈的努力去了解發掘,以“證史之誤、補史之缺”,讓泥土“說出”那段缺失的歷史。正是在這種考古精神的支撐下,青島土山屯漢代墓群的發掘入圍全國十大考古新發現終評。

最驚喜的發現:出土彩繪陶俑

大珠山舊石器時代遺址、即墨北阡大汶口遺址、膠州板橋鎮遺址、土山屯漢墓群、平度八里莊墓葬、瑯琊臺遺址……青島這座美麗的海濱城市,歷史文脈一直未曾斷過。15年來,青島文物保護考古研究所這支年輕的考古隊,用腳步在田野上丈量,用青春見證了青島的歷史從3000多年到數萬年前的發現之旅。

一片木牘、一塊瓦片、一枚骨針、一個帶著銘文的器物……每發現一件文物,都能讓隊員們忘記辛勞。2018年冬天,考古隊對平度市八里莊漢墓進行搶救性發掘時,出土了一組保存完好的彩繪馬俑,這成為他們最為驚喜的發現之一。“當時我用小鏟輕輕清理墓葬土層時,突然碰到了一個硬東西,我立即意識到,是隨葬品!隨著泥土慢慢被剝離,出土的文物不是一件,而是一組完整的陶俑。”考古隊員石玉兵發現陶俑后,驚喜地叫了起來,像發現了新大陸。清理文物時,大家都沒有想到陶俑上的彩繪保存得這么好。隊員們用竹簽一點點剔土,生怕陶俑受到一點損壞。最后,一個個栩栩如生的馬俑與人俑露出真容,一支古代“儀仗隊”出現在眼前,陶俑面容清晰,發型、服飾及彩繪的衣服細節清晰可見,陶馬體型健碩,成排陳列,均施彩繪以摹馬身細節,部分馬俑上有騎馬俑或身旁有牽馬俑。

“這組出土的陶俑在半島地區還是首次發現,看著這些塵封2000年的古代陶俑,感覺到了時空的變換,讓在場的隊員又一次感覺到考古的魅力。”石玉兵說。早報記者在連日來采訪時,這群考古人還在默默無聞地工作,用鏟子將泥土的秘密揭開,用毛刷刷出一段未知的歷史。

最年長的隊員:“看穿”地下墓葬

在青島市文物保護考古研究所的隊員中,除了所長林玉海外,年齡最大的考古隊員就是51歲的杜義新了。30多年的考古生涯,老杜不僅對考古有著很深的情懷,而且長期的田野考古生活,也積累了豐富的實戰經驗。

說起年輕的考古隊員,杜義新說,年輕人能操作現代先進的設備和儀器,有熱情,又能吃苦,和這群年輕人在一起,自己干活更有勁頭了。考古工作最重要的基本功就是“蹲坑”,沒有這個耐力,就干不了考古。杜義新對此深有感觸。

杜義新介紹,他在田野考古一線參與了大小幾十次考古發掘,積累了豐富的田野考古經驗。有一次,在一處沙地上,他發現一塊長方形的綠草地,四周并沒有雜草生長。有著豐富田野考古經驗的杜義新馬上意識到,這里埋藏的是一座墓葬。進行調查后,地下果然有一座小型墓葬。“能發現這種情況,算是考古人的基本功。除此之外,像山陽面、近水處易有人居住的環境,都是‘觀山識古跡’的常識。歷史、文化、自然和野外生存等知識積累,一樣也不能少。”杜義新說。

最期待的發掘:揭開瑯琊之謎

對青島文物保護考古研究所這支年輕的考古隊來說,對去年啟動的瑯琊臺遺址正式發掘有著太多的期許。當時盡管是嚴寒的冬季,但瑯琊臺遺址考古卻在如火如荼地進行著。經過一個多月的考古發掘,考古隊根據現場發掘的遺跡和出土的瓦片、陶豆等文物,有了初步推測:瑯琊臺遺址此處地點遺跡的年代可能是東周時期,遺跡的性質懷疑是一處古代建筑,可能與齊國的“八主祠”祭祀有關。

“參與這次考古發掘的所有隊員,都特別期待。這段歷史埋藏得太久,需要去發現,還原歷史的真相。”考古隊員彭峪說,對瑯琊臺遺址的發掘,是青島考古人多年來的心愿,他們能參與這次發掘,心里比任何一次發掘都要興奮,因為這里的歷史謎團太多。一個多月的瑯琊臺考古,每一個探溝內的發現,都會讓考古人員興奮。除了先前發現的陶水管外,這個探溝內發現了大量的瓦當碎片和完美的石條,高臺之上還出現了夯土層,還有國內罕見的地漏等發現,都見證了久遠的那段歷史。

彭峪介紹,瑯琊臺遺址作為國家重點文物保護單位,一直處于大遺址保護勘探階段,許多歷史謎團尚未揭開。今年對瑯琊臺遺址考古發掘工作已經開始,這意味著秦始皇三巡瑯琊臺的千年之謎,或將隨著考古發掘的不斷深入慢慢還原歷史真相。這也是所有青島考古隊員十分期待的一次發現之旅。

對話

酸甜苦辣中探秘歷史

彭峪、杜義新、于超、石玉兵、綦高華……采訪這些年輕的考古隊員,就像上了一堂歷史課,交流的話題基本沒離開考古這些事兒。盡管考古生活枯燥艱苦,但這群年輕人卻異常樂觀,讓記者感觸頗深。

記者:考古最大的樂趣和意義是什么?

彭峪:最大的樂趣就是在酸甜苦辣中找到了歷史真相,每一次發現都像是穿越時空和古人交流,感覺考古真的太神奇了。

記者:考古發掘和小說里描寫的盜墓有什么區別?

于超:兩者之間有著天壤之別。簡單地說,盜墓是為了錢財,考古發掘是為了發現、還原一段歷史。

記者:長期進行田野考古,沒有時間陪伴家人,如何處理工作和生活之間的矛盾?

石玉兵:這個問題在每個考古人身上都會存在。一年中基本上200多天在野外。時間長了,家人也就理解了。因為長期田野考古,許多年輕的考古隊員談戀愛都遇到了困難。

記者:如何才能讓大眾更多地了解考古?

綦高華:過去鮮為人知的考古如今漸漸被大家所熟悉,人們慢慢從考古就是挖墓盜寶的淺薄觀念中走了出來,對考古有了全新的認識。我們希望通過一次次考古發現,用真實的出土文物,向人們展示青島悠久燦爛的歷史文化。

每一次探源都找到一塊“拼圖”

市文物保護考古研究所所長、研究員林玉海用35年見證青島考古工作的發展

站在瑯琊臺上,青島市文物保護考古研究所所長林玉海對這片神秘的土地充滿了無限遐想,因為這里埋藏著太多的歷史謎團,需要通過考古解讀。看著一群年輕的考古隊員在一個個探方內,不畏艱辛地尋找歷史真相,他心里暗自高興,有了這支年輕的團隊,諸多歷史謎團總有一天會被一一揭開,青島的歷史也會越來越厚重。8月初,青島的雨季還沒過去,林玉海按捺不住急切的心情,帶領考古隊員對瑯琊臺遺址展開了又一次探秘。這名有著35年考古閱歷的“老兵”,向早報記者講述了青島從“無歷史”到歷史厚重的發展過程。

將青島歷史推至5萬年前

1986年,林玉海從山東大學考古學專業畢業后,來到青島從事文物保護和考古發掘工作。當時青島的考古工作剛剛起步,很多人說青島沒有歷史,甚至有些專家稱青島是“文化沙漠”。林玉海不服氣,他堅信青島不是沒有歷史,而是需要通過考古去發現。在林玉海的帶領下,一場“探源青島”的行動開始了。

考古團隊奔波在青島的各個區縣,在田間山林中尋找有價值的線索。功夫不負有心人,在2013年大珠山遺址考古發掘中,有了十分重要的發現,將青島的歷史向前推進到5萬年前的舊石器時代,所有對青島歷史文化的質疑不攻自破。

“當時邀請了國內頂尖的舊石器專家,經過鑒定,篩選出104件舊石器。我說青島歷史可以推到萬年以前了,專家一致發聲,認為不是1萬年,應該至少是兩三萬年。”回憶起8年前那場舊石器遺址的發掘,林玉海仍然興奮不已。

此后,林玉海繼續帶隊在大珠山展開發掘,出土了1400多件標本。經過相關機構測定,測定年代不晚于距今5萬年。

在膠州找到千年古鎮

今年已經是林玉海參與考古工作的第35個年頭。期間,林玉海參與主持過上百項考古發掘工作,見證了青島考古工作的發展。讓林玉海印象最深的是板橋鎮考古發掘。林玉海說,誰也沒想到板橋鎮遺址重新出現在人們眼前,竟然是源于房地產開發。而為了這一刻,林玉海已經準備了4年之久。

“剛接觸文物考古工作時,我騎著自行車去膠州普查,從那時起開始接觸板橋鎮。”林玉海說,2005年青島文物保護考古研究所正式成立之初,他擔任所長,首先想到的就是板橋鎮考古。2006年,“板橋鎮尋蹤”計劃啟動,開始尋找這座千年古鎮的蹤跡。

2009年,膠州一家房地產在開發建造小區時,挖掘出大量鐵錢。板橋鎮考古發掘正式開始。發掘中,林玉海和隊員們清理到宋代的文化層時,發現了兩座大型公共建筑群。一個大的建筑群具備儲存的功能,推測和市舶司有關聯。板橋鎮的市舶司在歷史上是有記載的,是北宋在北方設立的唯一一處市舶司,存在了26年。大家都很興奮,國家文物局和省里專家也趕到現場,對青島的考古工作給予了高度評價。

“那次考古發掘的是板橋鎮的核心區,應該離板橋鎮市舶司的衙署不遠了,揭開它的面紗,還需要進一步考古發掘。我作為青島老一代考古人,希望給年輕一代營造更好的考古環境,讓板橋鎮的歷史重見天日。”林玉海帶著深深的期許說。

小探方里藏著一部歷史

林玉海說,考古工作基本上就是三步曲:調查、勘探和考古發掘。考古發掘結束后,要迅速整理出報告。考古發掘時,每名隊員負責一個探方,蹲在小小的探方里尋找歷史的秘密。有時候在小探方內一蹲就是一上午不挪地,不放過任何蛛絲馬跡。在太陽火辣的夏天,被汗水浸濕的衣服上沾滿塵土,一天工作結束后每個人都灰頭土臉的。雖然很累很枯燥,但考古帶來的驚喜,能讓隊員們忘記身體上的疲憊。

2019年,瑯琊臺進行首次考古發掘。為期兩個月的發掘工作,讓林玉海和隊員們有了一次又一次的驚喜。在其中一個發掘點,兩個臺階地的三排式排水管十分罕見,加上周邊出土的磚瓦片,包括那些鋪地磚,讓林玉海做出推測,這里應該是秦漢時期有相當社會地位的要人居住的建筑,也就是說和秦始皇三登瑯琊有關。

“春秋戰國一直到秦漢時期,瑯琊郡是最繁盛最發達的時期,它是青島歷史上很重要的一環。2014年、2015年,兩年時間進行的海上絲綢之路系列考古活動,就是從瑯琊臺開始的。”林玉海說,第一次對瑯琊臺遺址進行發掘,就取得了很重要的成果。今年對瑯琊臺的考古發掘已經展開,隨著發掘工作的深入,期待會有更多新發現浮出水面。

提交“考古前置”議案

考古工作中,經常會用到一個詞:“搶救性考古”。這對考古工作者來說并不是什么好詞,意味著文物遭遇了破壞,需要趕緊去搶救。在發掘過程中一旦發現文物被盜過,更會讓考古工作者感到十分遺憾。

在今年青島“兩會”上,作為政協委員的林玉海針對考古前置提交了一份議案,引起了關注。林玉海解釋說,青島要搞考古前置,就是在拍賣國有土地之前,要先把考古這件事情做了,凈地出讓。不要等到土地拍賣給了別人,在開發中發現文物,再停工考古。這樣既加大了企業的風險,也不利于文物的保護。如果有了考古前置相關制度制約,很多被動性的工作會變成主動性的工作,考古工作可以更加從容一點,考古的環境也就越來越好,也會吸引更多的年輕人愛上考古工作。

考古是一個漫長的過程,需要一代又一代的考古人的努力。經過10多年的努力奮斗,林玉海和他的團隊取得了豐碩的考古成果。這些成果背后是這代考古人付出的汗水。34年的考古生涯,林玉海從未停下探索的腳步,通過一次次考古探索,不斷拼湊出青島的歷史拼圖。如果沒有林玉海和他的團隊的堅持,幾萬年前的青島歷史誰人知曉?歷史和現代總會在某一時刻相交,而站在交點上的就是考古學家。今年,林玉海和他的團隊又開始投入到新的考古項目,這次他們又一次把目光聚焦在瑯琊臺這個神秘的歷史土臺上。

/ 新聞鏈接 /

見證青島考古發展

從事文物保護與考古工作35年,林玉海參加了青島地區國家級、省市級文物保護單位的申報工作,參與了青島國家歷史文化名城的申報及保護規劃編制等工作,為青島歷史文化的保護傳承和弘揚發展作出了貢獻。林玉海擔任市文物保護考古研究所所長、研究館員以來,先后主持了近百項考古調查、勘探和發掘工作。策劃實施“探源青島”考古工程,填補了青島地區文化發展史的缺環,完善了青島地區歷史發展史序列;以黃島大珠山舊石器遺址為代表的考古發掘成果,將青島地區有人類活動的歷史提前到了距今5萬多年前;先后對即墨北阡遺址開展了4次考古發掘,將青島人類文化史完善為舊(細)石器時代-北辛文化-大汶口文化-龍山文化-岳石文化,彌補了長期認知中的青島文化發展史序列缺環。

林玉海主持發掘的土山屯墓群考古發掘項目,先后榮獲“山東省五大考古新發現獎”“全國十大考古新發現入圍項目獎”“2017年中國六大考古新發現” 和“2017年度山東省優秀田野考古工地獎”。主持發掘的平度八里莊漢墓群考古項目,榮獲山東省2018年度五大考古新發現獎。他帶領青島市文物保護考古研究所專業技術人員,經過10年的艱苦努力,被國家文物局授予團體考古發掘資質,多項考古成果已在國內外業界引起重要反響和關注。(觀海新聞/青島早報記者 康曉歡)

責任編輯:王鳳一