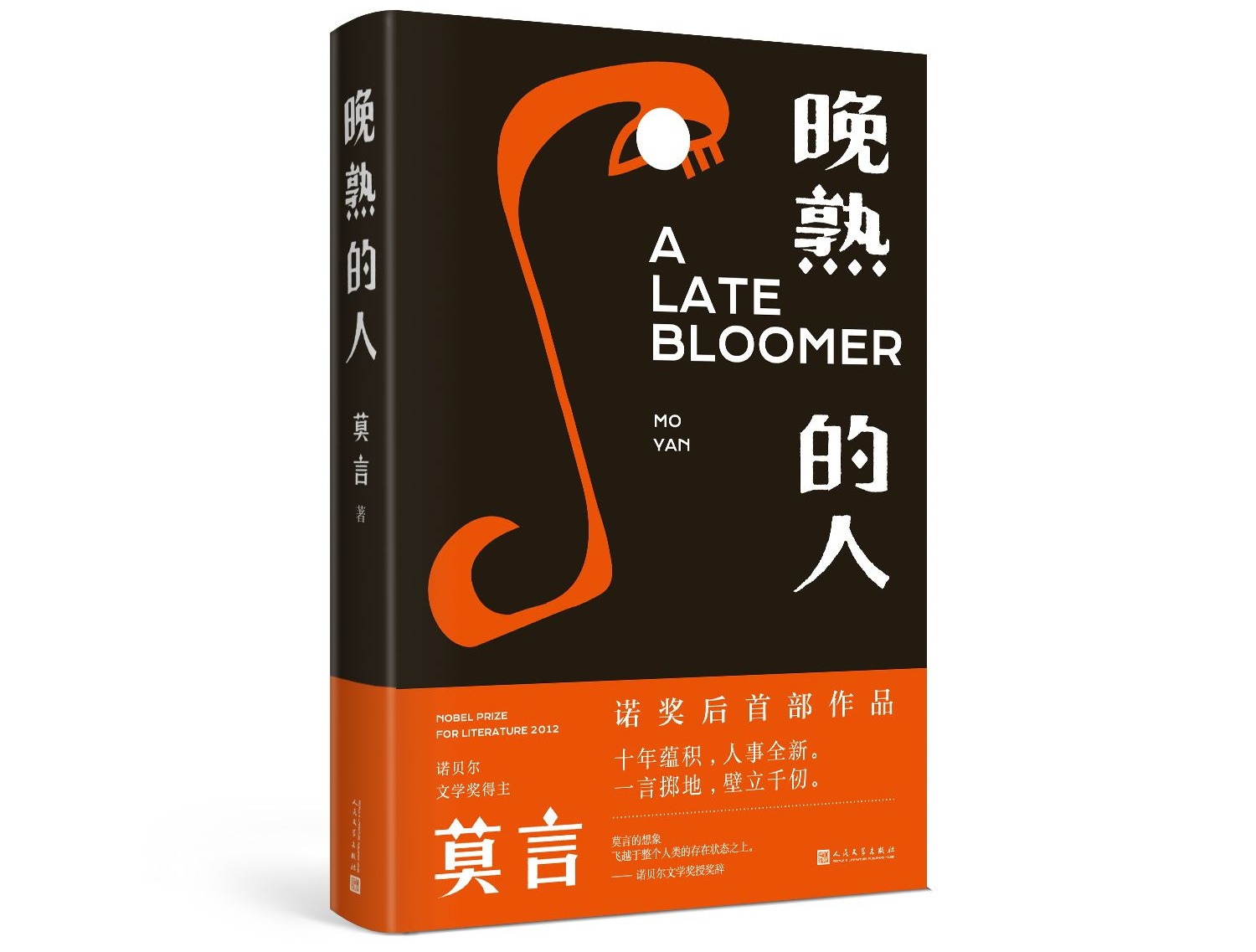

7月31日,莫言攜新作《晚熟的人》重返讀者視野,這是莫言獲得諾貝爾文學獎后的首部作品,由人民文學出版社推出。

2012年,莫言獲得諾貝爾文學獎,這是中國籍作家首位獲得者。2020年,距莫言獲諾獎已經過去整整八年,距他出版上一部小說已過去整整十年。有人說莫言將陷入“諾獎魔咒”——得了諾獎就很難再進行持續創作,但諾貝爾文學獎評委會前主席埃斯普馬克卻說:“我相信莫言得獎后依然會寫出偉大的作品,他真的有一種力量,沒有人會阻止他。”

2012年,莫言獲得諾貝爾文學獎,這是中國籍作家首位獲得者。2020年,距莫言獲諾獎已經過去整整八年,距他出版上一部小說已過去整整十年。有人說莫言將陷入“諾獎魔咒”——得了諾獎就很難再進行持續創作,但諾貝爾文學獎評委會前主席埃斯普馬克卻說:“我相信莫言得獎后依然會寫出偉大的作品,他真的有一種力量,沒有人會阻止他。”

十年蘊積,人事全新。《晚熟的人》中,莫言根植鄉土,聆聽四面風雨,塑造典型,挪借八方音容,用十二個故事講述獲諾獎后的里里外外。十二個故事有喜有悲,有荒誕有現實,從上個世紀到當下社會,從歷史深處步入現實百態,壁立千仞,氣象萬千。這一次,莫言將筆觸延伸得很長、很遠,但距離你我又是如此的緊密、親近。

那個“講故事的人”回來了

莫言曾說:“我是一個講故事的人。”像福克納書中的約克納帕塔法一樣已然成了文學地標的高密東北鄉,也不過是莫言用一個又一個的故事構筑的文學幻境。在這本蘊積了近十年的新作中,莫言改變了他一貫的講故事的方式,既延續了以往的創作風格,又明顯注入了新的元素——汪洋恣肆中多了冷靜直白,夢幻傳奇里多了具象寫實。他的眼光不再聚焦于“英雄好漢王八蛋”,而是轉向了那些最平凡最不起眼的小人物。他們過于真實,仿佛就是從我們身邊走出來的人物。正是這樣一群人,組成了時代演進中的“常”與“變”。莫言寫下他們的故事,好似不經意地在一張白紙上刻下一個又一個坐標。看完這12個故事,所有的坐標都被一條無形的線連系起來,讀者才恍然大悟,莫言講述的不是某一個人的故事,而是時代的潮起潮落。

莫言所寫的時代,其中就有我們所處的二十一世紀。不同于以往所有的作品,莫言第一次引入了當下社會的“新人”。在《紅唇綠嘴》中,莫言塑造了一個在我們日常生活中并不陌生的人物——網絡“大咖”高參。高參深諳互聯網運作規律,最擅長胡編亂造、添油加醋,靠販賣謠言發家致富。她手下有上百個鐵桿水軍,讓咬誰就咬誰,讓捧誰就捧誰,將網絡玩弄于股掌之中。高參有一句名言:“在生活中,一萬個人也成不了大氣候,但網絡上,一百個人便可以掀起滔天巨浪。”這依舊是以高密東北鄉為背景的故事,只是隨著時間的推移,那個用童年經驗和想象力織造的高密東北鄉早已一去不復返。對于故鄉的變化,莫言很坦然:“將逝去的留不住,要到來的也攔不住。”時代變了,故事照講,《晚熟的人》又帶回了我們熟悉的那個“說書人”莫言。

12個故事中都有“我”

莫言講故事向來愛用第一人稱“我”,《晚熟的人》延續了這一習慣。不同的是,這12個故事中的“我”大都借用了作家本人當下的年齡和身份,莫言真正將自己寫進了故事里,毫不避諱地向讀者敞開了獲得諾獎后的生活。讀者隨著小說里的這位“莫言”,獲獎后回到高密東北鄉,發現家鄉一夕之間成了旅游勝地,《紅高粱》影視城拔地而起,山寨版“土匪窩”和“縣衙門”突然涌現,“還有我家那五間搖搖欲倒的破房子,竟然也堂而皇之地掛上了牌子,成了景點”。每天都有人來參觀,來自天南地北的游客,甚至還有不遠萬里前來的外國人。

莫言獲獎后的經歷真的像小說中寫的那樣,火了、忙了,不僅自己火、自己忙,還帶著老家高密東北鄉也跟著忙了起來。讀者有充分的理由相信,書中的“我”就是莫言本人。于是莫言講的故事中的人和事,看上去也有點像是真人真事。亦真亦假,打破現實與虛構的邊界,這正是莫言想要的藝術效果。對于這一別出心裁的安排,莫言解釋說:“小說中的莫言,實際上是我的分身,就像孫猴子拔下的一根毫毛。他執行著我的指令,但他并不能自己做出什么決定,我在觀察著、記錄著這個莫言與人物交往的過程。”小說中的“莫言”更像一個故事的尋訪者和記錄者,偶然路過人生百態,對爭執不予置喙,對善惡不妄定論,始終冷靜,始終淡然。作者的價值觀始終深藏在文字背后,這些故事也因為“莫言”的介入更接地氣,更加精彩。

“獲獎八年來,我一直在創作”

相較于過去的創作,《晚熟的人》少了很多血氣方剛劍拔弩張,更加沉靜平實,幽默松弛,這與莫言自身的寫作狀態不無關系。

莫言

獲得諾貝爾文學獎后,莫言的寫作狀態成了大家關注的焦點。面對公眾的關切和質詢,莫言有自己慣常的表達,以“獲獎后陷入沉寂”開場,以“希望將來寫出好作品”結束。隨著《晚熟的人》問世,“閉關”了太久的莫言終于給出了實實在在的答案:“獲獎八年來我一直在創作,或者在為創作做準備。”作家蘇童說,諾獎之于莫言是“桂冠”也是“枷鎖”,伴隨獲獎而來的是無形的壓力和無盡的瑣事,一度使他無法持續創作。據統計,截至2016年,莫言獲獎后去了全世界至少34個不同的城市,參加過26次會議、18次講座,題了幾千次字,簽了幾萬個名。特別是在獲獎后最初的2013年,莫言忙到一整年連一本書都沒有看。

在這八年里,他寫過戲曲、詩歌,也到過很多地方旅行考察。他依舊關注著周圍的人和事,并用精彩的文字講述著這些人這些事。“對于一個作家來說,你所做的事,都可能成為小說的素材或靈感的觸發點。”

精彩內容節選

《左鐮》

村子里有很多孩子割草。放學之后,我也割草。我們割了草送到生產隊的飼養棚里。十斤草換一個工分。工分是人民公社時期社員勞動的計量單位,也是年終分配的重要依據。當時流行的話叫“工分工分,社員的命根”。

我天生不是個割草的料兒。我姐姐一天能割一百多斤,掙十幾個工分,比男勞力掙得還多。有一天我只割了一斤草。當我把那一斤草提到飼養棚時,在場的人大樂。飼養員趙大叔用食指挑著我那一斤草,說:“你真是個勞模兒!”——從此我有一個外號“勞模兒”。

晚飯時,全家人聚在一起批評“勞模兒”。

我爺爺說:“想不到我們家還能出‘勞模兒’,你割的是靈芝草吧?”

我爹說:“你坐在地上,用腳丫子夾,一下午也不止夾一斤草吧?!”

我娘說:“你到底干什么去了?”

我姐姐說:“肯定是偷瓜摸棗去了。”

我哭著說:“我跑了一下午,到處找草,但是沒有草……”

我姐姐說:“明天你跟著我,不許亂跑。”

但我不愿意跟我姐姐去割草,我愿意去找田奎。

許多年過去了,我還是經常夢到在村頭的大柳樹下看打鐵的情景。那把已經初見模樣的左鐮在爐膛里即將被燒白了。不,已經被燒白了。那塊即將加到鐮刃上的鋼也燒白了。老三奮力地拉著風箱,他的身體隨著風箱拉桿的出出進進而前仰后合。老韓用雙手攥著長鉗先把左鐮夾出來,放到鐵砧上。然后他又將那塊鋼加到鐮刃上。他拿起那柄不大的像指揮棒一樣的錘子,對著流光溢彩的活兒打了第一下。小韓掄起十八磅的大錘,砸在老韓打過的地方,發出沉悶得有點發膩的聲響。鋼條和鐮已經融合在一起。老三扔下風箱,搶過二錘,挾帶著呼呼的風聲,沉重地砸在那柔軟的鋼鐵上。爐膛里的黃色的火光和砧子上白得耀眼的光,照耀著他們的臉,像暗紅的鐵。三個人站成三角形,三柄錘互相追逐著,中間似乎密不通風,有排山倒海之勢,有雷霆萬鈞之力,最柔軟的和最堅硬的,最冷的和最熱的,最殘酷的和最溫柔的,混合在一起,象一首激昂高亢又婉轉低徊的音樂。這就是勞動,這就是創造,這就是生活。少年就這樣成長,夢就這樣成為現實,愛恨情仇都在這樣一場轟轟烈烈的鍛打中得到了呈現與消解。

《斗士》

母親說武功親口對她說過,某年某月某日,他用農藥浸泡過的饅頭毒死了方明德大兒子家豬圈里那頭三百多斤重的大肥豬。某年某月某夜,他手持鐮刀,將黃耗子家那一畝長勢喜人的玉米,統統地攔腰砍斷。某年某月某夜,王登科家那一大垛玉米秸稈,突然燃起了沖天大火,也是武功干的。連續十幾年的大年夜里,我們村和兩個鄰村,總會有草垛起火,這也都是武功干的。我說,難道鄰村也有人得罪過武功嗎?母親說:他這人,脾氣怪誕,你對著他打個噴嚏,很可能就把他得罪了。他還會裝神弄鬼呢,母親說,你還記得十幾年前修鞋的顧明義在橋頭遇到鬼被嚇出神經病的事嗎?那也是武功干的。母親嘆息著,說,他這樣胡作,總有一天會作死的。但事實證明,武功沒有作死,而且他還順利得獲得了“五保”,他放了那么多次火,干過那么多的壞事,竟然沒被人捉住過,這也真是一個奇跡。母親說,他干得這些壞事,總會受到報應的,但你一定要給他保密,因為他只對我一個人說過,連你爹都沒告訴。

我似乎明白武功的心理,但我希望他從今往后,不要再干這樣的事了。他的仇人們,死的死,走的走,病的病,似乎他是一個笑到最后的勝利者,一個睚眥必報的兇殘的弱者。

《天下太平》

大街上沒有人,一條狗夾著尾巴,匆匆地跑過。一只麻雀叼著一只知了從很高的空中飛過。那知了尖厲地鳴叫,拼命地掙扎。小奧聽出了知了的憤怒和不服氣,這么大的知了被小麻雀兒擒住,它怎么能夠服氣?果然,那知了掙脫了麻雀的嘴,尖叫著鉆到天上去了。小奧從來沒有想到知了能飛得這樣高。那只失去了獵物的麻雀,筋疲力盡地落在張二昆家的門樓上,半天才發出了一聲叫,仿佛老人嘆氣。

“這話說的,有水平!您一定是隊長!”二昆道,“本來,我是想給你們個出頭露面的機會。”二昆晃晃手機,說,“我們村子里的人,在我的培訓下,都有強烈的新聞意識,都能熟練地使用手機的錄像功能,上到百歲老人,下到五歲兒童。”二昆指指舉著手機的村民,繼續說,“你們想,人民警察,頂風冒雨,前來解救一個被鱉咬住手指的留守兒童。這樣的視頻,在網上發布后,你們馬上就是網紅。你們成了正能量滿滿的網紅,你們領導也會高興,你們領導一高興,等待你們的,不是立功就是提升!可是,你們竟然發牢騷,罵人,這個視頻要是在網上一發布,那是什么后果,你們自己想想吧!”

(青報全媒體記者 單蓓蓓)

責任編輯:單蓓蓓