青島日報社/觀海新聞11月5日訊 只要拿出手機輕輕一掃,便知“前世今生”——這不是什么網絡占卜,而是當前最先進的建設工程信息化技術。今年年底,1號線北段將開通試運營,在這條線路的工程建設階段,青島地鐵深度應用BIM(建筑信息模型)技術,實現對項目全生命周期的信息化管理。

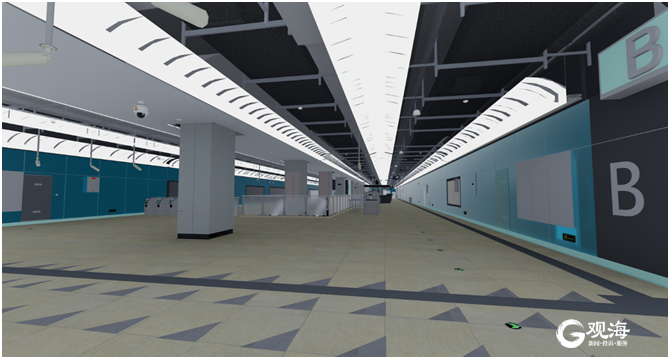

其中,即將和乘客見面的1號線瑞金路站,將為大家帶來全新的空間感。瑞金路站打破了傳統的“板—梁—柱”傳力方式,通過技術向結構構造“要”空間,利用BIM技術深化受力節點,使設計方案由二維走向三維,創新性利用拱橋結構受力原理實現整個車站公共區內無柱設計,該方案有效實現車站公共區建筑空間集約化利用,并在不損失軌頂風道功能及設備管線安裝空間的基礎上,大大提升乘客對車站空間感及舒適度的體驗;同時,柱網方案的系統性優化設計亦有利于消防疏散及室內裝修效果。

瑞金路站公共區內無柱設計。

作為當前最先進的建設工程信息化技術,BIM技術具有數字化、可視化、智能化等特點,是項目管理信息化的重要技術和工具。青島地鐵1號線作為貫通我市南北的交通大動脈,線路南起王家港站,北至東郭莊站,共41座車站,全長約60公里,工期緊、任務重,現場施工要求高。為了更好的提升地鐵工程建設質量,地鐵1號線引進了BIM技術,只需要掃一下二維碼,就能知道構件的“前世今生”,實現對項目全生命周期的信息化管理。

鳳崗路站站廳層燈具和管線綜合設計模型。

在正式施工之前,工程師們在電腦上利用BIM技術將車站內各種通風及給排水管道、燈具、風機、配電箱等各式各樣的設備創建出模型,模型的尺寸、規格以及材質與實物信息完全一致。負責建造的工程師們通過BIM+互聯網技術將各種各樣的模型進行復雜而有序的排列組合,就像在當下流行的游戲“我的世界”中建造摩天大廈一樣簡單直觀,不受現實世界的空間、重力、成本限制,可進行重復的設計和模擬施工,直到找到最優的設計方案。

通過BIM技術虛擬工程建造,將各種管線、設備及裝修燈具合理排布,既保證了功能的使用,又呈現了室內高大空間效果,使地鐵站內的整體空間布局更合理、更人性化。各功能區域劃分清晰,設備能耗利用合理,車站更加高效、節能、綠色、舒適。

通過“BIM+互聯網”技術的強強聯合,將BIM模型及相關的數據同步到云端,實現虛擬信息化管理與實體環境之間的有機融合,實現青島地鐵1號線全過程信息的集成、交互、展示和管理,大大提升了項目管理的信息化與精細化水平。(青島日報/觀海新聞記者 周建亮 通訊員 王川)

責任編輯:孫麗榮