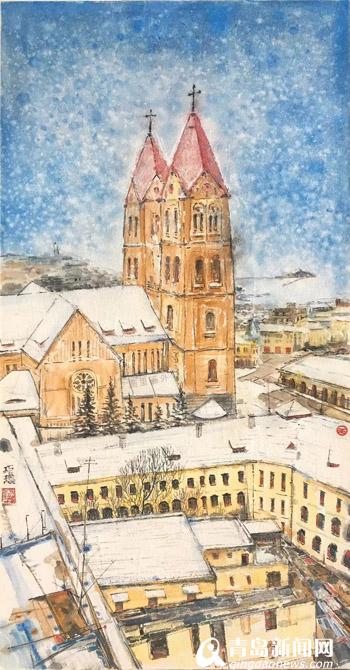

把畫畫在紙上很常見,但把畫畫在陶瓷板上的并不多,如果在這塊瓷板上再加上一層“宣釉”,讓陶瓷板變成“宣瓷”,有了宣紙的效果,從而讓中國傳統(tǒng)水墨畫的墨色暈染發(fā)揮到極致,這種新的藝術(shù)形式正是王巧璞的“獨家”瓷板畫。

作為國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn),瓷板畫在業(yè)界有著很高的收藏價值。王巧璞透露,他曾用20分鐘畫了一幅棧橋瓷板畫,有買家愿意出近4000元的價格收藏,但他拒絕了。在王巧璞看來,瓷板畫上的青島老建筑更應(yīng)該成為這座城市文化的載體,“山海景觀很多城市都有,但歷史建筑每個城市都不盡相同。”

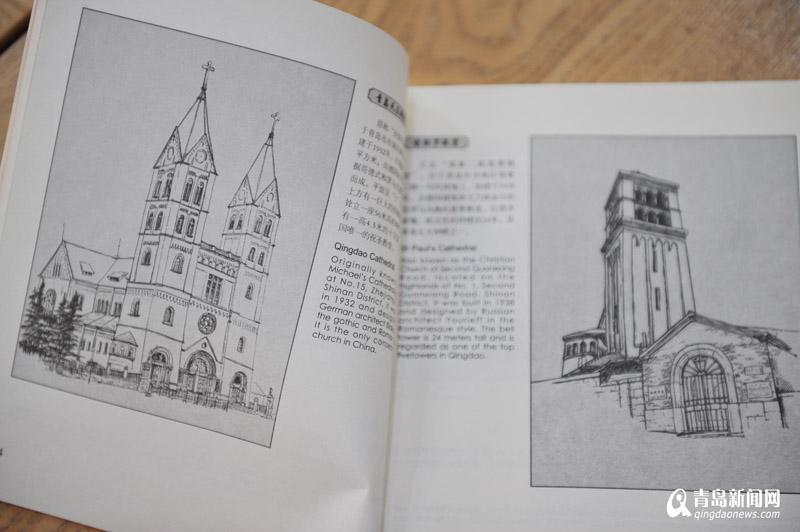

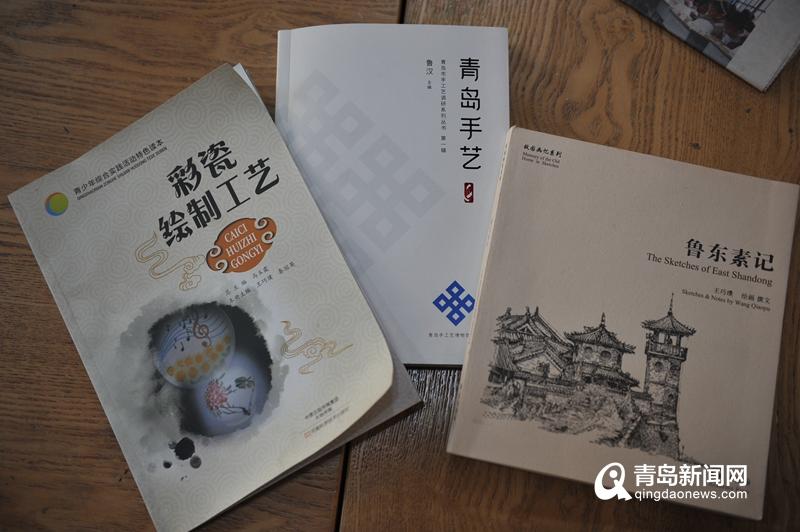

在瓷板上勾勒青島,源于王巧璞對青島老建筑的一次速寫機(jī)會。他出版的《魯東速記》一書中,收錄了30多幅青島老建筑的繪畫作品,這讓本不是青島人的王巧璞對青島歷史建筑著了迷。而彼時,他已經(jīng)掌握了瓷板“制宣”工藝,讓青島老建筑與中國傳統(tǒng)陶藝相結(jié)合,作品可以成為歷久彌新的城市符號,王巧璞認(rèn)為,這才是對青島文化的傳承。

如今,不只局限于作畫的王巧璞還拿起了相機(jī),對青島老建筑的前身、故事做起了探訪,拍攝的作品在社交平臺上賺足了眼球的同時,王巧璞的目的是留住本該屬于青島的文化,“保護(hù)歷史建筑,青島現(xiàn)在正在往好的方向發(fā)展,我希望這種發(fā)展能更快一點。”

他畫畫30年還會燒陶瓷 創(chuàng)作瓷板畫成功率卻只有50%

說起做瓷板畫的經(jīng)歷,就不得不提到王巧璞長達(dá)30年的美術(shù)功底。都說藝術(shù)不是一朝一夕的事情,從7歲開始,王巧璞人生中絕大多數(shù)時間都被繪畫占據(jù),曾經(jīng)也有過一晚上畫20多張竹葉的“慘痛”經(jīng)歷。

盡管直到大學(xué),王巧璞都是念的美術(shù)專業(yè),但畢業(yè)后的第一份工作卻得益于他會燒制陶藝,這位來自“瓷都”淄博的“80后”小伙如愿成了一名陶藝?yán)蠋煛6佬g(shù)功底加上制陶手藝,這也為王巧璞日后的瓷板畫創(chuàng)作打下了基礎(chǔ)。

“瓷板畫的創(chuàng)作比較特殊,一幅瓷板畫從毛坯到成品,除了要進(jìn)行繪畫外,還要進(jìn)行燒制。”在王巧璞的畫室里,他拿起一副尚未創(chuàng)作完成的基督教堂瓷板畫給我們講起其中的奧妙。

陶瓷的燒制過程充滿變數(shù),瓷板畫也不例外,有時王巧璞幾個月的心血會因為窯變而功虧一簣,“有50%的成功率就很好了,失敗對陶藝工作者來說是家常便飯,我都是抱著‘最好的畫永遠(yuǎn)是下一副畫’這樣的心態(tài)。”王巧璞拿出一副彎曲的瓷板畫向我們展示起來,“這幅畫就是燒制之后瓷板彎了,我們叫它‘殘’了,這樣的殘次品最后都是摔碎處理。”

兩年速寫37幅青島老建筑 他把紙上的老房子“搬上”瓷板

從2011年開始嘗試在瓷板上畫作品,王巧璞的創(chuàng)作對象有人物,也有青島美景。而原本畫在宣紙上的中國水墨畫被“搬”到瓷板上,對王巧璞來說,是進(jìn)入了另外一個藝術(shù)門類。但說到用瓷板畫描繪青島老建筑,還要從王巧璞出版的一本叫作《魯東速記》的書說起。

“這是一本邀約作品,要全國畫師畫本地建筑,淄博已經(jīng)有人畫了,我在青島生活十多年,就讓我來畫青島。”王巧璞說,接下這個工作,有一大半原因是因為自己的興趣,“我本身就很喜歡研究歷史建筑,國內(nèi)現(xiàn)存的百年歷史建筑我基本上走了個遍。”

從做調(diào)研、寫文案、四處寫生,再到出版,前后歷時兩年時間,這兩年里,青島天主教堂、總督官邸、帝國法院舊址、老舍故居等地都留下了王巧璞寫生的身影,最終收錄進(jìn)書中的作品共有37幅。也正是這兩年的寫生經(jīng)歷,讓王巧璞對青島歷史建筑有了更深一步的了解。

“我一直認(rèn)為最具青島特色的文化不是山海,而是建筑,因為山海很多城市都有,但老建筑是歷史造就的,每個城市的歷史都不相同。”用王巧璞的話來說,越了解就越喜歡,越喜歡就越想留住。“關(guān)于青島老建筑的畫冊不少,但我們這個時代是不是應(yīng)該有更獨特、更新穎的文化載體?”

彼時,王巧璞的“宣瓷”技術(shù)已經(jīng)成了業(yè)界的“青島獨家”,在青島獨有的瓷板上,描繪青島這些獨特的“老房子”,留住本該屬于青島的文化,王巧璞認(rèn)為,這才是手藝人該有的擔(dān)當(dāng)。

20分鐘畫的“棧橋”能賣4000元 他為傳承文化不愿出手

藝術(shù)品都有一定的收藏價值,瓷板畫作為陶瓷藝術(shù),在2008年入選國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,王巧璞創(chuàng)作的青島老建筑瓷板畫收藏價值如何?王巧璞聞言給我們舉了一個例子。

“我曾經(jīng)在一塊裝飾畫大小的瓷板上用幾筆就畫了一座棧橋,畫面很簡單,下面幾個色塊,就畫了20分鐘,但這幅畫我自己非常滿意。”在之后的景德鎮(zhèn)全國博覽會上,王巧璞這幅畫受到不少藏家喜歡,他們之中有人出價近4000元想買走這幅瓷板畫。

藝術(shù)不能用金錢來衡量,這話放在王巧璞身上再合適不過了。“這幅畫我自己也非常喜歡,畫面很靈動,出手相當(dāng)于忍痛割愛。”思慮再三,王巧璞最終沒有賣掉這幅棧橋瓷板畫。

在常人看來,畫20分鐘就能賣到近4000元是一筆劃算的買賣。但王巧璞始終認(rèn)為自己是藝術(shù)工作者,而非商人。“我畫這些畫的目的是為了傳承青島文化,留住這些老建筑在此時此刻的樣貌。如果讓我捐到博物館,我絕不猶豫。”王巧璞說,“再說藝術(shù)品創(chuàng)作的背后是藝術(shù)家多年的積累,秉承的藝術(shù)理念,這些對藝術(shù)的‘修行’是無法用創(chuàng)作時間和利潤率來衡量的。”

“老建筑是青島文化的魂,我想為這座城市再做點什么”

畫了近百幅瓷板畫,王巧璞稱他對青島老建筑已經(jīng)到了“閉著眼都能畫”的地步。但同時,他也意識到,文化傳承絕不僅僅是畫出來這么簡單,“去年年初,我和朋友去老城區(qū)待拆的建筑上逛了逛,在一座待拆的筒子樓最高層,我從一扇破爛不堪的窗戶望出去,窗外是一片錯落有致的紅瓦,周圍有綠樹映襯,再遠(yuǎn)處就是海天一色,就是那句‘紅瓦綠樹,碧海藍(lán)天’,這才是青島的風(fēng)景,是區(qū)別于其他城市的,與眾不同的風(fēng)景。”

透過這扇窗,王巧璞更加肯定了老建筑是青島文化的魂,也讓他在那一刻決定,要用短視頻的方式進(jìn)一步記錄下青島獨有的城市文化。于是,“青島不拆”的短視頻號上線,王巧璞將拍攝的青島老建筑景色,和他所了解到的背后故事擺上網(wǎng)絡(luò),讓網(wǎng)友們通過網(wǎng)絡(luò)了解到青島歷史建筑的傳奇故事。

“近年來,青島越來越重視對歷史風(fēng)貌的保護(hù),其實在我看來,青島的歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)不是單純的某一個區(qū)域,可以說青島整座城市都是歷史風(fēng)貌建筑保護(hù)區(qū)。”對于王巧璞來說,這座生活了15年的城市就是他的第二故鄉(xiāng),留住本該屬于青島的文化,這件事他已經(jīng)堅持了5年。“我曾經(jīng)也想過會不會有一天離開青島,但現(xiàn)在青島對于老建筑的保護(hù),對于文化的復(fù)興,正在往好的方向發(fā)展,我想為這座城市再做點什么,讓它的文化發(fā)展能更快一點。”(文/李倍 圖片、視頻/張力偉)

責(zé)任編輯:劉聰聰